Всё, что вы хотели выяснить о женьшене, но не знали, у кого спросить

Корень жизни – одна из дальневосточных скреп. Женьшень почитаем в культурах всех стран и народов в этой части планеты, начиная от аборигенных этносов. Его чудодейственные свойства ценят во Вьетнаме и Китае, в обеих Кореях, а также в Европе и Соединенных Штатах, где существует собственная дикорастущая популяция. А вот в Старом свете женьшень в природе остался только на российском Дальнем Востоке, в Приморском крае и немного в южных районах Хабаровского.

Действительно ли дикое растение по своим качествам практически не превосходит культивируемое? По карману ли покупка женьшеня среднестатистическому гражданину? Есть ли женьшеневые плантации в регионах ДФО? На эти и другие вопросы нашему корреспонденту отвечает Александр Гетманов, директор музейно-выставочного комплекса «Достояние», в составе которого недавно открылся музей «Женьшень».

фото: piqsels.com

фото: piqsels.com  Александр Гетманов фото:

директор музейно-выставочного комплекса «Достояние»

Александр Гетманов фото:

директор музейно-выставочного комплекса «Достояние»

– Александр Анатольевич, расскажите, как все-таки сегодня обстоит дело с женьшенем (и культурным, и дикорастущим) у нас на Дальнем Востоке. Интернет дает противоречивую информацию, при этом материалы зачастую дублируются, а эксперты, тщательно выбирая выражения, говорят, что «все там несколько турбулентно».

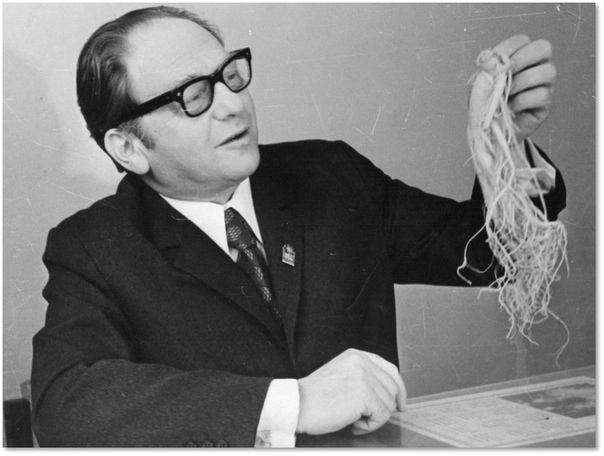

– Без истории тут не обойтись. Интерес к искусственному выращиванию женьшеня возник в СССР в 1950-х годах. Тогда достаточно большое количество его использовалось для создания лекарственных препаратов, но корень не растили централизовано. Были сборщики, были те, кто выращивал женьшень сам, какое-то количество закупали в Китае и в Корее. Но серия исследований Тихоокеанского института биоорганической химии ДВО РАН, во главе которых стоял Израиль Ицхаевич Брехман, определила, что женьшени-дикоросы и женьшени с грядок не так сильно отличаются по качеству.

Израиль Брехман с корнем женьшеня - 1970 год. фото из семейного архива

Израиль Брехман с корнем женьшеня - 1970 год. фото из семейного архива

В Приморском крае в Анучинском районе в 1962 году открылся крупнейший в Союзе совхоз «Женьшень». Первый урожай там сняли только спустя 14 лет. Правда, сразу 150 килограммов. Совхоз себя окупал и снабжал женьшенем большую часть СССР. Кстати, женьшень пробовали выращивать во многих регионах, в Тебердинском заповеднике на Кавказе, в Сибири. Но часто корни не приживались. В 1990-х централизованное выращивание женьшеня на уровне государства прекратилось, остались только частники и сборщики корня - с лицензией и в ограниченных количествах.

– Однако женьшеня в тайге становилось все меньше, и с начала 2000-х любая форма его сбора в нашей стране была запрещена. Чем компенсировался запрет?

– Преимущественно окультуренным выращиванием. В нашей стране это небольшие плантации частников, в том числе и у нас при музее есть такая. Она обеспечивает экспозиции, снабжает музейную лавку сухой настойкой и часть женьшеня возвращает обратно в лес. С нами по этому проекту сотрудничает «Центр женьшеневого и таежного туризма». В прошлом году уже высадили 650 корней. Мы делаем посадку совместно с лесоохраной, в этом году, например, на территории, прилегающей к Лазовскому заповеднику. Серьезной эксплуатацией женьшеня для создания, например, лекарственных препаратов, мы не занимаемся. И не планируем.

Ягоды женьшеня. фото: piqsels.com

Ягоды женьшеня. фото: piqsels.com

В нашей стране плантационный женьшень, к сожалению, некоммерческая история. Объемы не позволяют вывести культуру на самоокупаемость, ну в лучшем случае частники редко выходят в ноль. В большинстве своем этим занимаются энтузиасты на приусадебных участках. Частные лица, которые в большинстве случаев никак формально не зарегистрированы и не намерены на корне серьезно зарабатывать. А что касается крупных производителей, то информации о чем-либо действующем в этой сфере в Приморском крае нет. Возможно, что-то планируется.

– Получается, что большая часть отечественной фармацевтической либо косметической продукции, изготовленной на женьшене, делается с использованием импортного плантационного корня. Кто наши основные поставщики?

– КНР и Республика Корея – в первую очередь. В Корее очень много выращивают женьшеня. Это популярный товар, зачастую сушеный женьшень носят, к примеру, во внутреннем кармане пиджака. Жуют, когда становится плохо. Это такой своеобразный природный стимулятор. Исторически корейцы первые начали это делать и сейчас у них больше опыта. Но в Южной Корее, можно сказать, слишком сильно налажено производство. Если наш или китайский плантационный женьшень начинает демонстрировать увядание к 20-25 годам, то корейский начинает увядать уже к 12-15.

Плантация женьшеня. фото: piqsels.com

Плантация женьшеня. фото: piqsels.com

Вообще к 5-7 годам корень доходит до веса, в котором его уже начинают продавать. Это 30-45 граммов и больше. У корейцев он растет чуть-чуть быстрее и быстрее набирает массу. Но товарным маркером в Стране утренней свежести считается возраст корня. Там на плантациях на каждой грядке все растения - ровесники. ПлАтите фиксированную сумму, забираете любой женьшень, его даже не взвешивают, на грядке они все одинаковые, это достигается за счет методов подкормки и обработки. Можно выбрать себе корень заранее - вырастят именной. Конечно, чем он старше, тем дороже.

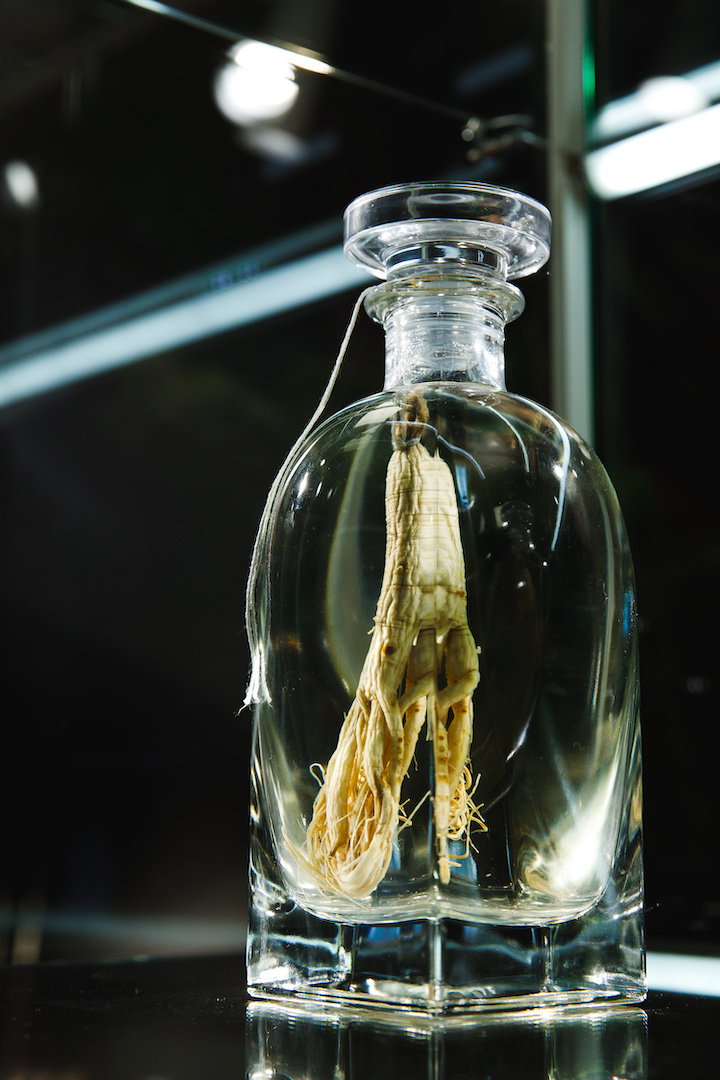

– Самыми крупные корни женьшеня получают собственные имена – как бриллианты. – «Император», «Великий отшельник». Так, не раз были отмечены находки 600-граммовых корней, проданных примерно за полмиллиона долларов. А какова цена обычного корня у нас?

– Сложно говорить о средней цене на корень, ну если уж совсем-совсем упрощенно– это примерно 150 рублей за грамм. Выходит от трех, четырех, пяти тысяч рублей за штуку – зависит от веса. У нас это основной показатель, всегда рассматривается в первую очередь. Но сильно сбивают точность этих измерений китайцы. Они очень высоко ценят именно дикорастущий женьшень, готовы за него выплачивать огромные деньги. А еще они готовы доплачивать – в три, четыре, пять, семь раз больше - за корень, который по форме похож на человека. По традиционным представлениям такой ещё ценнее.

Фрагмент экспозиции музея «Женьшеня» фото: музейно-выставочный комплекс «Достояние»

Фрагмент экспозиции музея «Женьшеня» фото: музейно-выставочный комплекс «Достояние»

Дикорастущий женьшень может жить столетиями. Но, к сожалению, ни у китайцев, ни у корейцев в природе его уже не сохранилось. Большая часть оборота дикого женьшеня либо серая, либо даже в целом черная. На Дальнем Востоке есть проблема, связанная с контрабандой женьшеня, но это тема большого отдельного разговора. Легальный же женьшеневый рынок - препараты, сделанные на плантационном женьшене, косметика или пищевые продукты, изготовленные с его использованием – не очень велик, он не приносит больших денег даже в той же Корее.

– Доказано, что женьшень улучшает работу нервной системы, повышает трудоспособность, снимает усталость и помогает бороться с депрессией, замедляет процессы старения, улучшает память…Однако его не дают детям и не разрешают принимать в жару людям с высоким давлением. Как не ошибиться?

–Традиционные препараты (настойки, вытяжки на спирту, на водке, на меду) делают из расчета десять единиц жидкости на единицу корня. В целом настойки принято употреблять в сильном разведении. Хватает их буквально на десятилетия - небольшой корень весом граммов 45 дает порядка полулитра настойки. Такой объем можно растянуть для одного человека лет на десять. Пример – принято пить два раза в году курсом по 20 дней. В первый день пьют одну каплю, берут пипеткой, растворяют на полстакана теплой воды, на второй день две, на третий – три, и так до десяти. Потом от десяти до и одной.

фото: музейно-выставочный комплекс «Достояние»

фото: музейно-выставочный комплекс «Достояние»

Потреблять настойку чайными ложками запрещено – передозировка активных веществ опасна. Лекарства же, произведенные фармацевтическими предприятиями – таблетки, пилюли, мази – снабжены инструкциями по применению. В косметических препаратах также вполне безопасная концентрация. Вообще женьшень можно использовать как полезную и вкусную пищевую добавку. В Корее и Китае женьшень готовят и с удовольствием едят, добавляют в разные кушанья, а также пьют с ним чай. У нас в стране тоже переняли эту практику. В нашей музейной лавке, например, бывают женьшеневые пряники.

Нина Доронина Российский моряк, пострадавший при пожаре на судне в Южной Корее, скончался

Российский моряк, пострадавший при пожаре на судне в Южной Корее, скончался

Самым комфортным столичным городом в ДФО признали Благовещенск

Самым комфортным столичным городом в ДФО признали Благовещенск

Ремонт дорог к погранпереходам начался в Приморской крае

Ремонт дорог к погранпереходам начался в Приморской крае

Россия наращивает поставки икры минтая в КНР

Россия наращивает поставки икры минтая в КНР

Недостаток субсидирования предприятий ЖКХ в Якутии грозит серьезными рисками в их работе

Недостаток субсидирования предприятий ЖКХ в Якутии грозит серьезными рисками в их работе

Русатомный северный завоз 1.0

Русатомный северный завоз 1.0

Мьянмамизация дальневосточной трудовой миграции

Мьянмамизация дальневосточной трудовой миграции

AZUR air запустила чартеры из Владивостока на вьетнамский курорт Нячанг

AZUR air запустила чартеры из Владивостока на вьетнамский курорт Нячанг

Пульс угля — 31 марта 2025: угольная промышленность в моменте

Пульс угля — 31 марта 2025: угольная промышленность в моменте

Увидеть китов и победить

Увидеть китов и победить

Бюллетень EastRussia: отраслевой аналитический обзор горнодобычи ДФО — весна 2025

Бюллетень EastRussia: отраслевой аналитический обзор горнодобычи ДФО — весна 2025