Экспозиция «Улица Дальнего Востока» на каждом Восточном экономическом форуме способна удивить даже искушённых знатоков региона

«Бурятский гольф», натуральный воздух Колымы, динозавр и робот в ермолке, рассказывающий еврейские шутки, технологии, украшения, инвестпроекты и гастрономические изыски — всё чем богата каждая из дальневосточный территорий можно найти в эти дни на набережной острова Русский. На променад длинной в примерно километр может уйти несколько часов, а то и целый день: тут есть на что посмотреть, что послушать, что узнать, во что поиграть и приодеться, и, конечно же, чем порадовать вкусовые рецепторы. EastRussia зовёт на прогулку по «Улице Дальнего Востока 2024».

фото: EastRussia

фото: EastRussia Попасть на «Улицу Дальнего Востока» можно с левого края, можно с правого, а можно зайти с центра, но мы начнём с Камчатки, чтобы сделать этот уникальный уголок нашей страны чуточку ближе.

Камчадалы в этом году очень много уделили внимания туризму. Это, вроде бы, никого удивить не должно, но есть одно «но»: регион недавно обзавёлся «Национальным туристическим маршрутом», поэтому в павильоне «Камчатка» можно задать вопросы туроператорам, которые являются партнерами этой программы.

«Интерактив» — ключевое слово для описания «начинки» каждого регионального павильона. Большие экраны, изогнутые большие экраны, очень большие круговые экраны с подчас замысловатыми способами взаимодействия с ними стали обязательным атрибутом экспозиций. фото: EastRussia

«Интерактив» — ключевое слово для описания «начинки» каждого регионального павильона. Большие экраны, изогнутые большие экраны, очень большие круговые экраны с подчас замысловатыми способами взаимодействия с ними стали обязательным атрибутом экспозиций. фото: EastRussia

— Нацмаршрут «Камчатка – здесь начинается Россия» объединяет самые популярные туристические локации края, — рассказывает Олеся Мечетина, заместитель директора АНО «Камчатский выставочный туристический центр». — Шестидневное путешествие организовано таким образом, чтобы турист успел познакомиться с нашей природой, историей, культурой и гастрономией, посетив основные точки притяжения полуострова. Цена фиксированная — в высокий сезон 99 тысяч рублей на человека, и 80 тысяч в низкий (низкий сезон на Камчатке начинается в сентябре – прим. автора).

Лёгким движением руки... можно и турпоездку себе оформить, и в инвестпроект вложиться. фото: EastRussia

Лёгким движением руки... можно и турпоездку себе оформить, и в инвестпроект вложиться. фото: EastRussia

Тем, кому Камчатка интереснее в плане вложения средств, в павильоне полуострова предлагают выбрать свой инвестиционный портфель: на интерактивной карте словно в эдаком маркетплейсе можно отобрать приглянувшиеся проекты и внести свою мега-лепту в развитие региона.

В целом «интерактив» можно считать ключевым словом для описания «начинки» едва ли не каждого регионального павильона. Большие экраны, изогнутые большие экраны, очень большие круговые экраны с подчас замысловатыми способами взаимодействия с ними стали обязательным атрибутом экспозиций. Тем приятнее, когда получается что-то потрогать или увидеть в живую. Например, сыграть в «бурятский гольф»! Не слышали про такой? А он есть. И сыграть в него можно в шаге от камчатского павильона, внезапно оказавшись в мини-Бурятии.

В «Талаан тобшо наадан» мало иметь твёрдую руку и зоркий глаз, ещё нужна удача — она решает, каким цветом вверх лягут кости, а значит и сколько очков наберёт игрок. фото: EastRussia

В «Талаан тобшо наадан» мало иметь твёрдую руку и зоркий глаз, ещё нужна удача — она решает, каким цветом вверх лягут кости, а значит и сколько очков наберёт игрок. фото: EastRussia

Бурятское название игры — «Талаан тобшо наадан». Два года назад на неё оформлен патент. Суть проста — надо попасть в раскрашенные разными цветами кости (бараньи лодыжки), находящиеся на разном удалении от игрока. Есть две разновидности игрового процесса: в «Талаан» нужно попасть одной костью во вторую, установленную на стойке (талаан), в варианте «Тобшо» — специальной битой, смахивающей на клюшку для гольфа, попасть деревянным цилиндром (тобшо) в мишень из нескольких костяшек. От того каким цветом вверх будут смотреть кости после попадания в них битка или снаряда зависит количество набранных очков.

И если уж разговор пошёл за кости, то умолчать про «hээр шаалга» никак нельзя, как, впрочем, пройти мимо демонстрации этой игры. В переводе на русский «hээр шаалга» — разбивание хребтовой кости голой рукой. Традиционное национальное соревнование пришло из глубины веков: быт бурят-монгол неразрывно связан с разведением крупного рогатого скота. Ломание костей одним ударом не только демонстрировало мощь и силу мужчины, но и имело сакральное значение.

— Раньше считали, что в хребтовой кости живёт душа животного, — рассказывает Бадма Дондоков, шестидесятилетний тренер «hээр шаалга». — Если эту кость сломать, душа животного освобождается и продолжает своё существование в последующих перерождениях. фото: EastRussia

— Раньше считали, что в хребтовой кости живёт душа животного, — рассказывает Бадма Дондоков, шестидесятилетний тренер «hээр шаалга». — Если эту кость сломать, душа животного освобождается и продолжает своё существование в последующих перерождениях. фото: EastRussia

Ломке «подлежат» кости коров, быков, лошадей, верблюдов. В Бурятии и Забайкалье проходят соревнования по «hээр шаалга», участвуют в них и девушки. Победитель может получить до миллиона рублей.

Подготовка к удару похожа на танец.фото: EastRussia

Подготовка к удару похожа на танец.фото: EastRussia

Как это выглядит нам показал ученик Бадмы Дондокова Тимур Шалбанов. Всё происходит стремительно — после короткой серии резких подготовительных движений руками, в одной из которых зажата кость, внезапно раздаётся треск и вот уже в воздухе летят обломки.

Чтобы разбить кость, надо долго тренироваться, и даже у опытных мастеров всё равно случаются переломы. фото: EastRussia

Чтобы разбить кость, надо долго тренироваться, и даже у опытных мастеров всё равно случаются переломы. фото: EastRussia

Тимур рассказывает, что занимается «костоломством» со школы. Для него это хобби — в обычной жизни он строит дома из дерева.

Разбивать кости голыми руками Тимур начал в восьмом классе. фото: EastRussia

Разбивать кости голыми руками Тимур начал в восьмом классе. фото: EastRussia

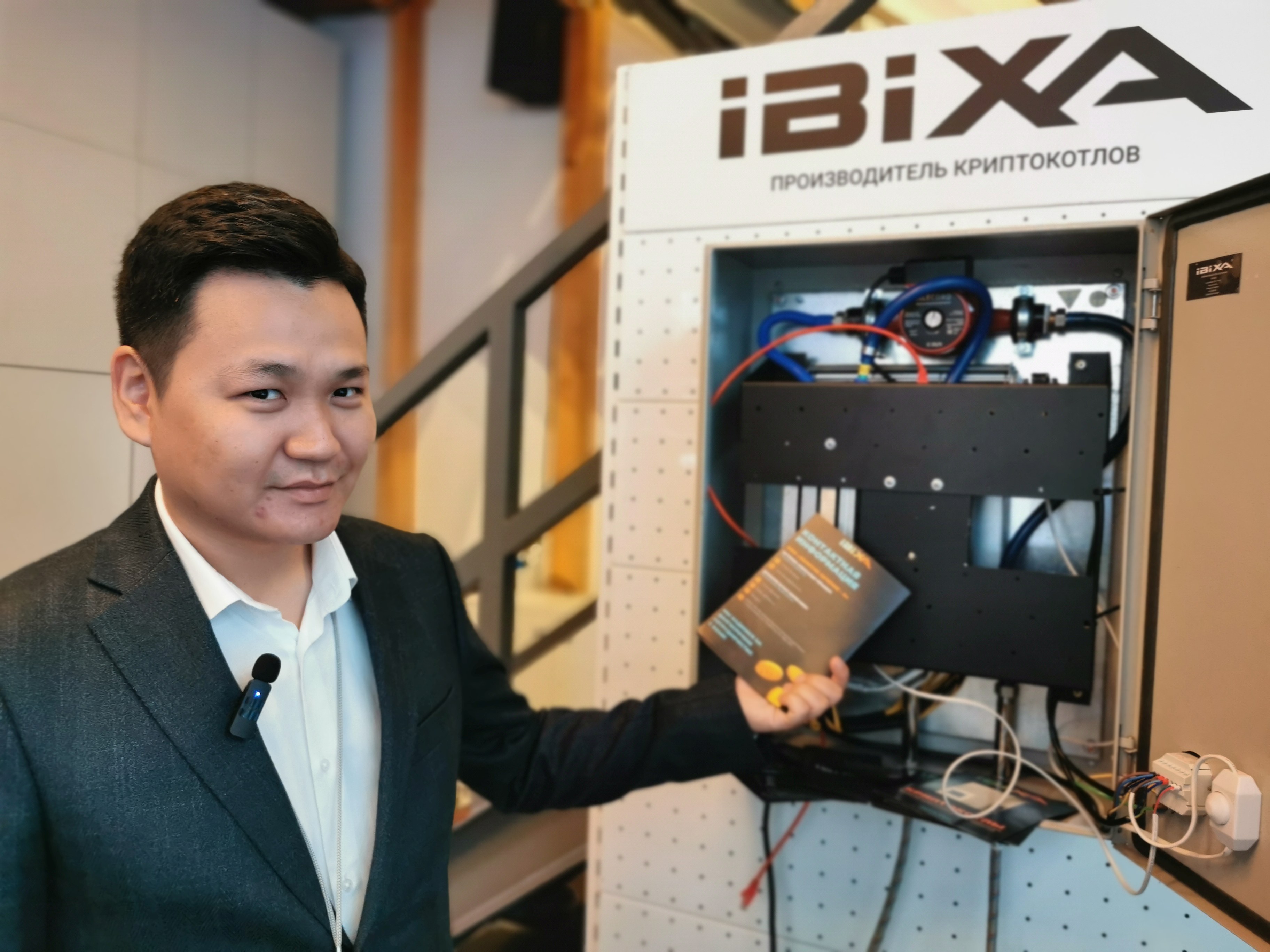

Внезапный мостик между древними традициями и современостью можно обнаружить внутри самого павильона «Бурятия». Как вам устройство под названием «Криптокотёл»? Молодые инноваторы из города Гусиноозёрск, что в Селенгинском районе, показывают, рассказывают, дают трогать устройство, которое майнит криптовалюту и обогревает жилище: тепло, выделяемое процессорами, нагревает воду или специальную жидкость, которую насос по шлангам разносит по помещению — в зависимости от кошелька и потребностей покупателя это может быть комната или целый дом.

Когда отопление само себя покупает... фото: EastRussia

Когда отопление само себя покупает... фото: EastRussia

— Есть у нас разные модели, начинается стоимость от 200 тысяч рублей и до 700, — рассказывает Булат Данилов, — Вот конкретно этот, за 200 тысяч на 3,5 киловатта обогреет помещение площадью 35-50 квадратных метров. Дому в 150 квадратов понадобится установка в 15 кВт. По опыту скажу, что у нас обычно берут на 7 киловатт котлы, потому что не все помещения необходимо прогревать до привычных 22 градусов – мансарды, например, крыльцо.

Просто так покинуть павильон «Бурятия» не выйдет: глаз цепляется за колоритные наряды, украшения, изделия мастеров. У кого-то, бесспорно, взор остановится на инвестпроектах, но, даже уже почти шагнув за порог, приходится остановиться — разве можно пройти мимо чаёв из трав, собранных на Байкале?

— Наши купажи не только вкусные, но и полезные, — уверяет Александр Разживин, — Чем более суровый климат, тем выше концентрация полезных веществ в травах, а у нас климат достаточно суровый. фото: EastRussia

— Наши купажи не только вкусные, но и полезные, — уверяет Александр Разживин, — Чем более суровый климат, тем выше концентрация полезных веществ в травах, а у нас климат достаточно суровый. фото: EastRussia

Согласно причудливой географии «Улицы Дальнего Востока» из Бурятии гость экспозиции попадает в Хабаровский край — «край китов и самолётов», как позиционирует себя регион. Здесь сделали ставку на технологии, причём с акцентом не только на привычных гигантов — авиационный и судостроительный заводы, но на небольшие компании, которые помогают крупным производствам решить вопрос импортозамещения: от контроллеров для беспилотников, до высокоточной механообработки, аппаратных комплексов измерительного оборудования и строительства полимерных корпусов для катеров. Любознательным техногикам здесь раздолье.

Контроллер для беспилотника «Created in Khabarovski region». фото: EastRussia

Контроллер для беспилотника «Created in Khabarovski region». фото: EastRussia

В соседнем павильоне — тоже от Хабаровского края — что-нибудь интересное для себя найдут и те, кого передовые технические решения не заставляют замереть от восхищения: местные продукты, деликатесы, сувениры, одежду.

фото: EastRussia

фото: EastRussia

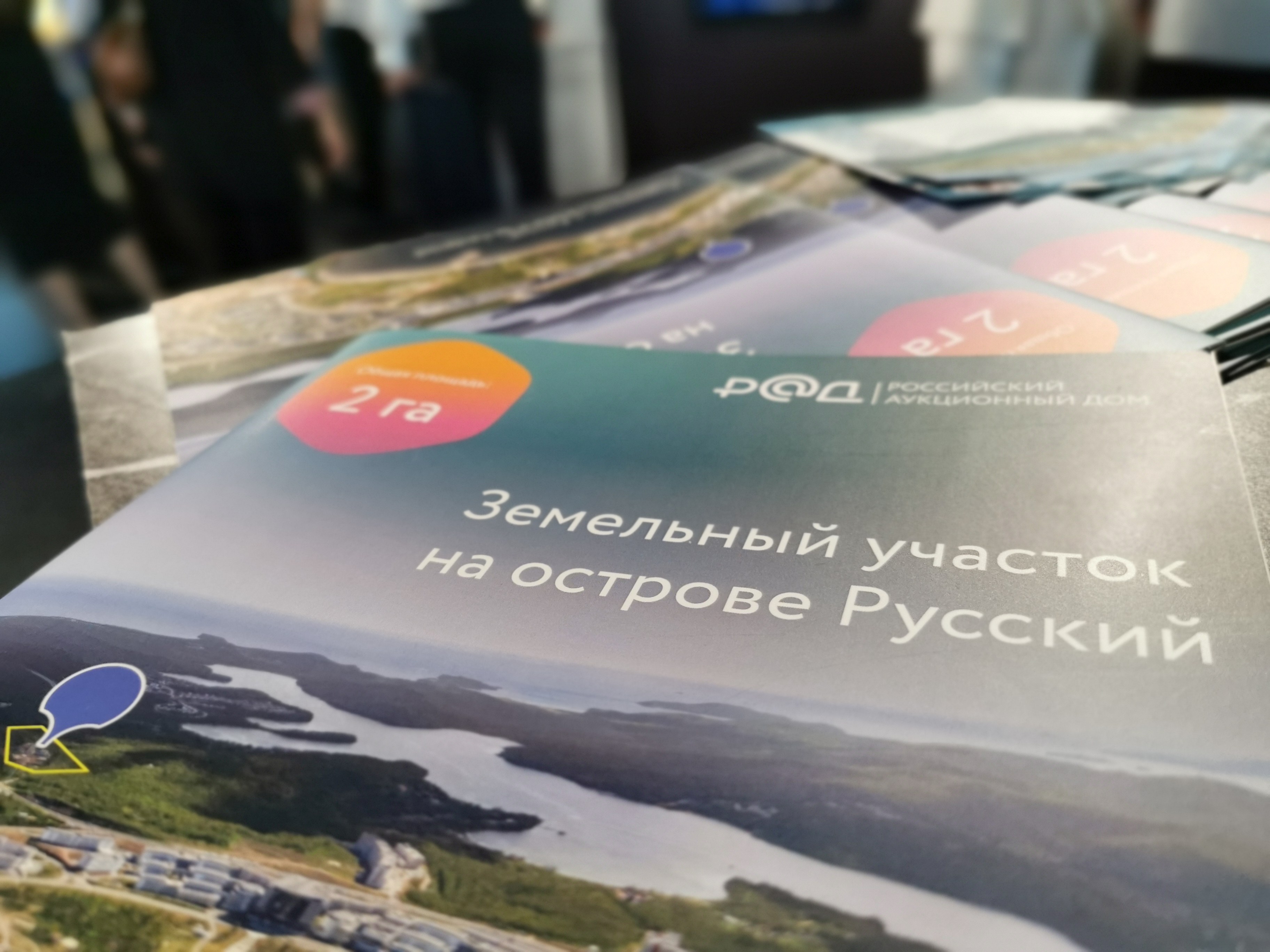

Два шага дальше и вот уже в павильоне Приморского края предлагают обзавестись участком на острове Русский. Предложение ограничено — на всех островной территории не хватит.

фото: EastRussia

фото: EastRussia

Но чего хватит — так это места для инвестиционных инициатив и туристов.

— Если в прошлом году фишкой павильона была логистика и у нас были контейнеры, всё такое промышленное, то в этом году мы ушли именно в природную тематику, — рассказывает Валерия Парахонич, руководитель экспо-проектов организации-подрядчика по реализации павильона Приморского края. — Мы говорим о том, что Приморский край — это маяк на карте России, маяк, который светит странам Азиатско-Тихоокеанского региона, чтобы налаживать новые связи, контакты и взаимовыгодное сотрудничество.

На крыше нашего павильона установлен маяк, который светит в вечернее время на всю набережную. У нас много маяков в переносном смысле — инвестиционные проекты в каждой отрасли от спорта и логистики до промышленности.

фото: EastRussia

фото: EastRussia

И как же без местных «вкусняшек» — в двух шагах от маяка находится «Рыбный рынок», предлагающий проголодавшимся путникам блюда из рыбы и морепродуктов в стилистике различных кухонь.

фото: EastRussia

фото: EastRussia

Один из хитов — харумаки (хрустящие азиатские блинчики из рисового теста(рисовой бумаги) с начинкой из минтая и чиз-соусом.

фото: EastRussia

фото: EastRussia

В считанных метрах от Приморья путешественник по «Улице Дальнего Востока» найдёт островок Приамурья на приморской земле — павильон Амурской области. Подходы к нему стережёт динозавр. Точнее – амурозавр — аниматронный двуногий травоядный ящер из семейства «утконосых динозавров».

Роботизированная фигура подвижна и издаёт звуки, которые, видимо издавали его сородичи, жившие в конце мелового периода. Все окаменелости амурозавра были найдены в единственном костеносном слое в пределах столицы Амурской области — Благовещенска. фото: EastRussia

Роботизированная фигура подвижна и издаёт звуки, которые, видимо издавали его сородичи, жившие в конце мелового периода. Все окаменелости амурозавра были найдены в единственном костеносном слое в пределах столицы Амурской области — Благовещенска. фото: EastRussia

Первый этаж павильона Приамурья — о взаимодействии с Китаем. Выдержанный в красных тонах, он рассказывает посредством интерактивного (вот опять) инструментария о дружеских, культурных, финансовых и проектных связях области с соседями.

Скоро связи Амурской области с Китаем станут ещё теснее — в следующем году здесь заработает единственная трансграничная канатная дорога, которая соединит Благовещенск и соседний Хэйхэ. фото: EastRussia

Скоро связи Амурской области с Китаем станут ещё теснее — в следующем году здесь заработает единственная трансграничная канатная дорога, которая соединит Благовещенск и соседний Хэйхэ. фото: EastRussia

Экспозиция второго этажа повествует об успехах в освоении космоса — с этим региону помогает космодром Восточный, с которого в апреле стартовала тяжёлая ракета «Ангара-А5». Также здесь находятся инсталляции, информирующие о достижениях добывающей промышленности и сельского хозяйства.

фото: EastRussia

фото: EastRussia

Ещё несколько неспешных шагов и взгляд гуляющей публики притягивает сверкающий арт-объект — скульптура Жигжита Баясхаланова «У воды». Перетекающие линии служат маяком, указывающим путь в шатёр металлургической житницы Дальнего Востока — Забайкалья. Стены павильона испещрены обозначениями химических элементов, которыми богата эта земля. Впрочем, сразу за входом следует продолжение культурного начала — скульптурные композиции из металла, созданные талантом и мастерством Жигжита Баясхаланова и его коллеги по творческому цеху Даши Намдакова.

Скульптура Даши Намдакова «Мать». фото: EastRussia

Скульптура Даши Намдакова «Мать». фото: EastRussia

— Это, пожалуй, два самых известных у нас мастера в Забайкальском крае, — рассказывает Юлия Скорнякова, руководитель пресс-службы Министерства культуры Забайкальского края. — Это мастера с мировым именем, но очень разные по направлениям. Если Даши Намдаков, это этника, энергетика эпосов и легенд, то работы Жигжита — это уже что-то ближе к ювелирному исусству, кстати он мастер-оружейник. Его коллекция ножей объехала весь мир!

Представлены в павильоне и ключевые проекты региона — экспозиции компании «Удоканская медь» и Быстринского ГОКа. Информация о последнем транслируется на большом почти круговом экране, создающим эффект полного погружения в мир обогащения золотой, медной и железной руды. фото: EastRussia

Представлены в павильоне и ключевые проекты региона — экспозиции компании «Удоканская медь» и Быстринского ГОКа. Информация о последнем транслируется на большом почти круговом экране, создающим эффект полного погружения в мир обогащения золотой, медной и железной руды. фото: EastRussia

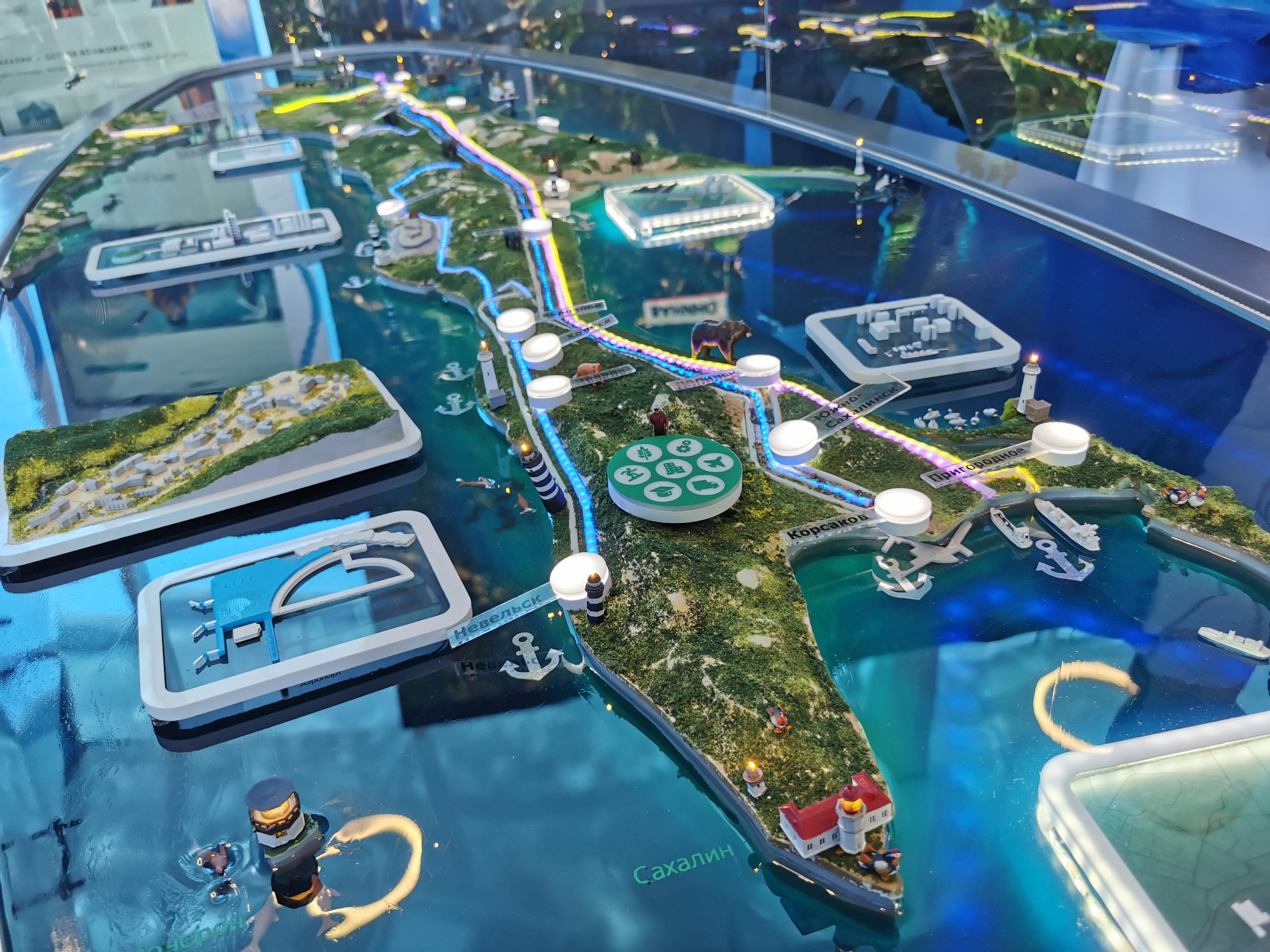

Через несколько десятков метров неутомимого покорителя дальневосточных пространств встретит один из туристических магнитов Сахалина — Анивский маяк. Конечно же уменьшенная копия.

фото: EastRussia

фото: EastRussia

Сделав шаг-другой, гость увидит другое видение этого же маяка — работу кисти, хотя точнее сказать аэрозольных балончиков с краской, сахалинского художника Константина Колупаева. Картины — а их будет несколько — мастер создаёт на глазах у зрителей, некоторым перепадает удача стать соавтором.

— Когда я вижу, что человек картины не испортит, могут дать баллончик в руки, — делится Константин. — Но не всем, а то хаос сплошной получится. фото: EastRussia

— Когда я вижу, что человек картины не испортит, могут дать баллончик в руки, — делится Константин. — Но не всем, а то хаос сплошной получится. фото: EastRussia

Внутри павильона Сахалинской области, атмосфера скорее деловая. Регион сообщает о своих последних достижениях.

— Добыча углеводородов — это основа экономики Сахалинской области, это единственное такое производство на всём Дальнем Востоке. Это первая в России морская добыча нефти и газа на шельфе с буровых платформ, и первый в России завод по производству сжиженого газа, — говорит Алексей Успенский, министр экономического развития Сахалинской области. — И будущее региона мы видим отчасти в наращивании переработки углеводородов, в производстве топлива, развитии газо- и нефтехимии. Но будущее энергетики — будущее энергетики — это переход на водородный энергоноситель, и Сахалин уже делает первые шаги в этом направлении: этим летом запущен водородный полигон, ведётся большая научная работа.

фото: EastRussia

фото: EastRussia

Помимо глобальных технологических и наукоёмких, но слабо осязаемых проектов, есть в сахалинском павильоне и экспонаты, для тех, кому нравится всё, что связано с полётами.

фото: EastRussia

фото: EastRussia

Сахалин — одна из базовых локаций единой дальневосточной компании и практически во всех школах есть дисциплины, связанные с авиацией. Поэтому в экспозиции много самых разных дронов — от тяжёлых транспортных, до детских.

В восторге будут дети и на подходах к павильону Еврейской автономии. Здесь их, впрочем, как и всех гостей, встречает Роза Абрамовна — приветственный робот, который здоровается, шутит и танцует, а ещё рассказывает интересности по ЕАО. Приглашает также внутрь экспозиции, там эстафету принимает её «сын» Моисей.

Робот в кипе? Но это же Еврейская автономия! фото: EastRussia

Робот в кипе? Но это же Еврейская автономия! фото: EastRussia

В этом году Еврейская автономная область отмечает 90-летие с момента основания, поэтому в интерьере и экспозиции множество отсылок к истории и культуре. Интерактивная «Живая газета» рассказывает о знаменитых выходцах и жителях регион, про их достижения и подвиги.

— Представлены также и действующие проекты, и потенциальные, — говорит Ирина Витютнева, начальник департамента экономики правительства ЕАО. — Основной упор делается на газификацию области, потому что глобальные новые возможности нашего региона связаны с этим процессом. Это и производство горячебрикетированного железа из руды, добытой здесь у нас, и завод минеральных удобрений, и новые энергетические проекты.

Чукотка встречает своих гостей гигантским расписным национальным мячом — когда-то такие же, но поменьше и кожаные, были символом солнца у коренных народов. Их использовали в ритуалах, а также играх, проводившихся в честь окончания полярной ночи, брачных обрядах. Сейчас такой мяч — одна из визитных карточек чукотской культуры.

Распечатанные на 3-D принтере чукотские мячики гости павильона «Чукотка» могут раскрасить и забрать в качестве сувенира. фото: EastRussia

Распечатанные на 3-D принтере чукотские мячики гости павильона «Чукотка» могут раскрасить и забрать в качестве сувенира. фото: EastRussia

Внутри павильона посетителей встречает… интерактивный экран. Он служит интерфейсом взаимодействия с искусственным интеллектом.

фото: EastRussia

фото: EastRussia

— Это «Мать Чукотки», которая может ответить о туристическом потенциале Чукотки, её природных достопримечательностях и маршрутах, — подсказывает Алёна Буйнова из Фонда развития туризма Чукотки. — Акцент сделан у нас на туризм и информацию об инвестиционных проектах — о них рассказывает инвестиционная карта Чукотки.

Национальный якутский шатёр ураса — верный знак того, что «Улица Дальнего Востока» привела путешественника на территорию самой крупной административной единицы в мире и самого большого региона Российской федерации — Республики Саха (Якутии). фото: EastRussia

Национальный якутский шатёр ураса — верный знак того, что «Улица Дальнего Востока» привела путешественника на территорию самой крупной административной единицы в мире и самого большого региона Российской федерации — Республики Саха (Якутии). фото: EastRussia

— В этом году наш павильон кардинально поменял свой внутренний облик, — рассказывает Пётр Бурнашев, заместитель постпреда Якутии по ДФО. — Если в прошлом году мы олицетворяли холодную и суровую якутскую зиму, то в этом году павильон оформлен в стиле сухого, жаркого, но короткого якутского лета. В центре павильона вы видите Алтан-Сэргэ, это наше сакральное сооружение — коновязный столб, который использовался для привязки коней с нашими предками. У нас он выполнен в интерактивной форме — когда вы к нему прикасаетесь и загадываете желание, он звучит — раздаются якутские мотивы и ваши желания исполняются.

фото: EastRussia

фото: EastRussia

Конечно же представлены и все крупные инвестпроекты республики, отдельная экспозиция посвящена строительству моста через Лену — туда в августе 2024 года прибыла техника и оборудование для возведения опор мостового перехода.

Вот путник подходит к финишу (а может и к началу — это как посмотреть) «Улицы Дальнего Востока» — павильону Магаданской области. Прозрачным намёком на удалённость и труднопроходимость этого региона служит вездеход «Бурлак». На нём экипаж исследователя и путешественника Богдана Булычева за 95 дней преодолел расстояние от Мурманска до Камчатки с заездом на Северный полюс. И это была только первая часть экспедиции «Россия 360», цель которой объехать на колёсном транспорте вдоль всей границы страны.

Маршрут «Бурлака» проходит вдоль сухопутных границ и по побережью 13 морей и 2 океанов. фото: EastRussia

Маршрут «Бурлака» проходит вдоль сухопутных границ и по побережью 13 морей и 2 океанов. фото: EastRussia

На фоне громадины «Бурлака» слегка теряется третий маяк «Улицы Дальнего Востока» — уменьшенная копия навигационной башни, указывающей путь кораблям в бухте Нагаева, на берегу которой раскинулся Магадан.

Чтобы оценить реальный размер маяка — добро пожаловать на Колыму. фото: EastRussia

Чтобы оценить реальный размер маяка — добро пожаловать на Колыму. фото: EastRussia

А вот чтобы подышать воздухом Колымы — в дальний путь собираться не нужно. Первое, что «бросается в нос» в павильоне — непривычный запах: сложный коктейль с явной нотой морской капусты

— Всё так! — подтверждает Анастасия Надеждина, куратор павильона. — У нас здесь аромамашина, которую мы заправляем натуральными, непосредственно из Магадана привезенными травяными эссенциями. И поэтому у нас здесь такой чудесный аромат, который кажется сначала достаточно специфичным, но это запахи нашего леса, нашей природы. Такой воздух у бухты Нагаева: море, ягель… мы стремимся погрузить каждого посетителя в атмосферу Магадана, дать возможность прочувствовать её.

Визуальное оформление сделали тоже максимально натуралистичным, начиная от ковра из тундровой растительности, заканчивая чучелом медведя, вписанного в интерактивный антураж. фото: EastRussia

Визуальное оформление сделали тоже максимально натуралистичным, начиная от ковра из тундровой растительности, заканчивая чучелом медведя, вписанного в интерактивный антураж. фото: EastRussia

— Экспозицию мы поделили на два основных смысловых блока, — продолжает Анастасия. — Первый посвящён развитию города, городской среды и самой Магаданской области. Мы рассказываем про современные комплексы, которые на уже построены на территории Магадана. Рассказываем про его развитие, показываем этнопарк «Дюкча» — уникальное место на территории России, в котором можно посетить, узнать про коренные народы, которые проживают на территории Магаданской области, узнать их культурные особенности приглашаем посетить этнофестивали, которые проходят на его территории.

Чтобы оценить все эти красоты вживую, всё же придётся отправится на Колыму. Но можно начать и с «Улицы Дальнего Востока».

Россиянам разрешат больше работать сверхурочно

Россиянам разрешат больше работать сверхурочно

Минэнерго: потери российских угольщиков превысили 2 трлн рублей

Минэнерго: потери российских угольщиков превысили 2 трлн рублей

AZUR air запустила чартеры из Владивостока на вьетнамский курорт Нячанг

AZUR air запустила чартеры из Владивостока на вьетнамский курорт Нячанг

Владимир Путин подписал указ о праздновании 400-летия Якутска

Владимир Путин подписал указ о праздновании 400-летия Якутска

Во Владивостоке началось обустройство филиала Национального центра «Россия»

Во Владивостоке началось обустройство филиала Национального центра «Россия»

Мьянмамизация дальневосточной трудовой миграции

Мьянмамизация дальневосточной трудовой миграции

Пульс угля — 31 марта 2025: угольная промышленность в моменте

Пульс угля — 31 марта 2025: угольная промышленность в моменте

Старообрядцы смогут упрощенно получать гражданство при переселении в ДФО

Старообрядцы смогут упрощенно получать гражданство при переселении в ДФО

Увидеть китов и победить

Увидеть китов и победить

Бюллетень EastRussia: отраслевой аналитический обзор горнодобычи ДФО — весна 2025

Бюллетень EastRussia: отраслевой аналитический обзор горнодобычи ДФО — весна 2025

Кому и зачем нужен мирный атом в Приморье

Кому и зачем нужен мирный атом в Приморье