Продолжаются работы по расширению пропускной способности БАМа и Транссиба на фоне конкуренции грузоотправителей за провозные мощности в восточном направлении. В макрорегионе предполагается реализовать ряд крупных портовых проектов, в том числе связанных с развитием движения по Северному морскому пути. Модернизация аэропортовой инфраструктуры остается одной из основных задач в отрасли. Кроме того, предстоит обновление инфраструктуры пограничных переходов.

Пути железной дороги

Увеличение пропускной способности железных дорог в восточном направлении является одним из основных логистических проектов в условиях дефицита провозных мощностей. Правительство в апреле утвердило

запуск третьего этапа инвестиционного проекта модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Стоимость строительства оценивается в более чем 3,7 трлн рублей. График работ разработан на период до 2035 г. Он предполагает расширение провозной способности магистралей до 270 млн тонн в несколько этапов: до 180 млн тонн к концу 2024 г., до 210 млн тонн до 2030 г. и до 270 млн тонн к концу 2032 г. Напомним, что по итогам 2023 г. провозная способность достигла 173 млн тонн.

Строительство будет осуществляться на 24 участках в пределах Транссиба (12 участков) и БАМа (10 участков). Магистрали должны быть соединены двумя железнодорожными линиями («Комсомольск-Сортировочный (Хабаровский край) – Волочаевка» (Еврейская АО) и «Тында – Бамовская» (Амурская область)). Проект предусматривает строительство тоннелей-дублеров – Северомуйского (Бурятия), Кодарского (Забайкальский край), Кузнецовского (Хабаровский край), а также возведение моста через Амур в Хабаровском крае (Комсомольск-на-Амуре) и строительство сплошных вторых путей на БАМе, в том числе новых путей вокруг крупных узлов – Новая Чара (Забайкальский край), Таксимо (Бурятия), Лена (Иркутская область)[1]. Предварительная стоимость проектирования и строительства тоннелей и мостов оценивается в 498,8 млрд рублей, работы будет вести ГК «Бамтоннельстрой-Мост» Р.Байсарова.

В начале апреля ОАО «РЖД» подписало договоры генподряда с компанией «Бамтоннельстрой-Мост» на строительство трех тоннелей и моста через Амур. Завершение строительства Кодарского тоннеля намечено на конец 2030 г., строительство вторых Северомуйского и Кузнецовского тоннелей, моста через Амур предполагается завершить до конца 2032 г. Финансирование проекта будет осуществляться на основе EPCF-контракта. Его условия предполагают, что «РЖД» рассчитаются с подрядчиком в течение десяти лет после сдачи объектов в эксплуатацию.

Вторые Северомуйский и Кодарский тоннели должны быть возведены на БАМе на участке от Тайшета (Иркутская область) до Тынды (Амурская область). Общая стоимость объектов на данном участке оценивается в 1,1 трлн рублей. Кузнецовский тоннель и мост через Амур будут построены на участке от Тынды до Ванино (Хабаровский край). Строительство на нем в целом оценивается в 1,58 трлн рублей. На Транссиб в утвержденном паспорте третьего этапа расширения Восточного полигона приходится 613 млрд рублей. В том числе предусмотрены мероприятия, на которых ранее настаивали грузоотправители – строительство обхода Хабаровска, развитие Находкинского узла («Восточный – Находка»), строительство обхода участка «Смоляниново – Находка» в Приморском крае, расширение мощности участка «Комсомольск – Волочаевка» со строительством 288,4 км второго пути.

Стоит отметить, что в феврале «Бамтоннельстрой-Мост» на БАМе завершил проходку нового Дуссе-Алиньского тоннеля протяженностью 1 824 м (Верхнебуреинский район Хабаровского края, участок «Ургал – Комсомольск-Сортировочный», пересекает хребет Дуссе-Алинь). Новый Дуссе-Алиньский тоннель строится параллельно действующему (построен в 1982 г.). Строительство направлено на увеличение пропускной способности данного отрезка пути до 25 пар поездов в сутки (с 16-17 пар при старом тоннеле).

Ограниченная провозная способность Восточного полигона влияет на поставки угля в восточном направлении. В феврале текущего года президент РФ В.Путин поручил главе правительства М.Мишустину и главе ОАО «РЖД» О.Белозерову принять меры по обеспечению вывоза угольной продукции на экспорт из Кемеровской области, Бурятии, Хакасии, Якутии, Тувы и Иркутской области (регионы, обладающие квотами на вывоз угля в приоритетном порядке) в восточном направлении в объемах, определенных соглашениями между «РЖД» и главами регионов. Напомним, что объемы, указанные в данных соглашениях, провозятся на восток по железной дороге прежде большинства других грузов.

Тематическое фото. автор/источник: Mikhail Sedov/Shutterstock

Квота на 2023 г. составляла 93,7 млн тонн, в том числе на Кузбасс приходилось 53,1 млн тонн, на Якутию – 26 млн тонн, на Бурятию – 8,1 млн тонн на Хакасию – 6,1 млн тонн, на Туву – 0,4 млн тонн. При этом вывоз по квотам с Кузбасса фактически был ниже и составил 52,7 млн тонн. В 2024 г. из Кемеровской области планируется вывезти 54,1 млн тонн, из Якутии – 26,3 млн тонн, из Бурятии – 8,5 млн тонн, из Хакасии – 6,5 млн тонн, из Иркутской области – 3,3 млн тонн, из Тувы – 0,65 млн тонн.

При этом известно, что из-за загруженности железной дороги в направлении Ванинско-Совгаванского узла[2]

угледобывающая компания «Колмар» в середине марта (с 12 марта) приостановила работу двух обогатительных фабрик в Якутии и снизила загрузку третьей фабрики до 50% в связи с переизбытком угля на складах (около 1 млн тонн угля). В апреле компания планировала вывезти 573 тыс. тонн твердого топлива, но ОАО «РЖД» согласовало отгрузку только 428 тыс. тонн.

В то время как введение импортной пошлины на уголь в Китае привело к сокращению перевалки твердого топлива в дальневосточных портах[3], рост поставок в первом квартале года все еще фиксировался на дальневосточных железнодорожных пограничных переходах. Так, по итогам января-марта объем перевозки угля через пограничные переходы на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД) составил 2 715 тыс. тонн. В том числе, через пограничный переход «Гродеково – Суйфэньхэ» в Приморском крае экспортировано 894 тыс. тонн угля, что в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период 2023 г. Через пограничный переход «Камышовая – Хуньчунь» в Амурской области на экспорт направлено 957 тыс. тонн, что почти в 1,7 раза превысило показатель первого квартала прошлого года. Через мостовой железнодорожный пограничный переход «Нижнеленинское – Тунцзян» в Еврейской АО поставки выросли в 2,5 раза, до 862 тыс. тонн угля.

Между тем Ассоциация организаций продуктового сектора (АСОРПС, объединяет железнодорожных перевозчиков скоропортящейся продукции) сообщает о сложностях транспортировки рефрижераторных контейнеров с продуктами в дальневосточном направлении. Большую часть (95%) перевозимых членами Ассоциации грузов составляют базовые продукты питания (в том числе мясо, рыба, фрукты и овощи). Динамика цен на данную продукцию отслеживается властями. Согласно правилам временной очередности перевозок грузов на сети «РЖД» такие товары должны относиться к грузам с высоким приоритетом.

В АСОПРС признают, что ОАО «РЖД» согласовывает заявки на перевозку продуктов питания почти в полном объеме, но при этом фактическая отправка рефконтейнеров и рефвагонов в значительной степени затруднена. Затраты на поддержание температурного режима ложатся на грузоотправителя. В АСОРПС отмечают, что при перевозке рефконтейнеров контейнерными поездами требуется наряд-заказ, который не описывает содержимое, в результате чего скоропортящиеся продукты все же объединяют с генеральными грузами, не давая им положенного приоритета. В АСОРПС просят правительство нормализовать ситуацию с выдачей наряд-заказов и повагонными отправками.

Медленный подсыл груженых контейнеров на Дальний Восток становится причиной дефицита рефконтейнеров и рефвагонов для вывоза рыбы из дальневосточных регионов, что в свою очередь ведет к росту стоимости рыбной продукции для потребителя. В апреле АСОРПС предлагала включить все рефрижераторные грузы в категорию приоритета 6.2 (перевозки социально значимых грузов по согласованному правительством перечню) без разбивки на коды, а также давать приоритет поездам из рефконтейнеров относительно обычных контейнерных поездов.

По данным «РЖД», за январь-апрель 2024 г. было перевезено 36,5 тыс. TEU рефконтейнеров, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2023 г. При этом фиксируется рост перевозок на Восточный полигон – на 10%, до 12,8 тыс. TEU рефконтейнеров. В «РЖД» заявляют, что принимают к перевозке в восточном направлении максимально возможные объемы скоропортящихся грузов в контейнерах, при этом такие перевозки находятся на особом контроле.

Портовое хоязяйство

На Дальнем Востоке планируется реализация новых портовых проектов – направленных на перевалку угольных грузов, грузов, перевозимых по Северному морскому пути. Председатель совета директоров группы компаний «Дело» С.Шишкарев намеревается приобрести порт Корсаков в Сахалинской области (через принадлежащее ему ООО «Логин Дело»). В дальнейшем актив может быть передан ГК «Дело». При этом партнер ГК «Дело», «Росатом», по словам С.Шишкарева, предпочитает избегать рисков, связанных с обязательствами по развитию порта Корсаков. По этой причине планируется, что порт может быть приобретен компанией, полностью принадлежащей С.Шишкареву. ООО «Логин Дело», по словам С.Шишкарева, было создано для развития проектов, попадающих под санкционные риски, и проектов, сложных для согласования в рамках ГК «Дело», из-за вопросов окупаемости. Напомним, что Корсаков является базовым портом для «Сахалинского морского пароходства» (SASCO), которое в 2022 г. стало частью ГК «Дело»[4].

Корсаков принимает до 80% грузов региона. На сегодняшний день грузооборот порта составляет 2 млн тонн в год, но к 2030 г. его планируется увеличить до 4 млн тонн в год. С.Шишкарев рассчитывает также на создание транспортного логистического центра Северного морского пути на Сахалине, вместо варианта создания его в рамках Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) группы FESCO.

Работы по модернизации порта Корсаков[5]

должны начаться в текущем году, они предусматривают обновление гидротехнических сооружений терминала для рыбопромыслового флота, углубление подходного канала для возможности захода крупнотоннажных судов, строительство рыбопромышленных объектов по переработке, хранению и отгрузке рыбной продукции.

Осенью прошлого года Главгосэкспертиза РФ выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на первую очередь реконструкции объектов портовой инфраструктуры Корсакова в рамках создания логистического технопарка Сахалинской области. Первая очередь предполагает реконструкцию четырех причалов Южного погрузочного района[6]

(их суммарная протяженность составляет 521 м), строительство волнозащитного мола длиной 411 м для защиты причальной линии. На данные цели из федерального бюджета в 2024-27 гг. будет выделено 32,6 млрд рублей[7]. Первый этап реконструкции порта Корсаков должен завершиться в 2025 г., второй этап – в 2027 г.

Тематическое фото. автор/источник: Alexander Khitrov/Shutterstock

Тем временем компания «Гидрострой» А.Верховского намерена в текущем году приступить к строительству в порту завода по глубокой переработке рыбы мощностью до 100 тыс. тонн готовой продукции в год. Кроме того, в текущем году в Корсакове предполагается начать строительство верфи композитного судостроения[8]

(инициатор проекта – композитный дивизион госкорпорации «Росатом», «Юматекс»). Объем инвестиций в проект оценивается в 7 млрд рублей. Предприятие должно начать выпуск продукции в 2025 г., выйдя на проектную мощность в 2028 г. (выпуск до 50 судов в год).

Важным для дальнейшего развития гавани является включение Корсакова в число портов, субсидируемых для судозаходов в рамках каботажных рейсов по Северному морскому пути. Прежде из дальневосточных портов в число таких гаваней входили Петропавловск-Камчатский, Магадан, Восточный, Находка и Владивосток. Механизм субсидирования предусматривает компенсацию компаниям-перевозчикам недополученных из-за льготных тарифов доходов, а также расходов, связанных с заходами судна в порты. Механизм субсидирования регулярных грузовых перевозок по СМП был введен постановлением правительства[9]

в марте 2022 г. Ежегодно на данные цели из федерального бюджета выделяется по 560 млн рублей. Пилотный рейс по СМП из Архангельска на Дальний Восток[10]

запланирован на июль – август текущего года. Заход в Корсаков ожидается 10 августа.

Проект развития угольного терминала «Морской порт «Суходол»[11]

в Приморском крае (территория порта Владивосток, Шкотовский район), предполагающий перевалку 12 млн тонн угля (234 судозахода в год) с возможным увеличением до 20 млн тонн в перспективе, получит федеральные средства в рамках инфраструктурной субсидии. К 2025 г. в бухте Суходол планируется построить глубоководный контейнерный терминал мощностью 3 млн TEU (второй этап проекта), а к 2027 г. – терминал зерновых грузов (третий этап проекта). Общий грузооборот порта должен превысить 70 млн тонн. В настоящее время «Суходол» работает в режиме угольного терминала – первая отгрузка угля в режиме пуско-наладочных работ произведена в ноябре прошлого года, круглосуточный грузопассажирский терминал работает с апреля текущего года.

Следует отметить, что по итогам первого квартала 2024 г. грузооборот морских портов Дальнего Востока сократился на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 54,3 млн тонн. За январь-март объем перевалки сухих грузов в дальневосточных портах составил 33,7 млн тонн, снизившись на 9%, в то время как перевалка наливных грузов достигла 20,6 млн тонн, увеличившись на 2,8%. Грузооборот порта Восточный в январе-марте сократился на 4,5%, до 21,8 млн тонн. В Ванино грузооборот снизился на 29,1%, до 6,4 млн тонн. Рост грузооборота продемонстрировали порты Владивосток (на 9,9%, до 8,9 млн тонн), Находка (на 0,7%, до 7,1 млн тонн) и Пригородное (на 1,6%, до 3,7 млн тонн).

В январе-апреле 2024 г. грузооборот портов Дальневосточного бассейна вновь демонстрировал спад - на 3,2% относительно аналогичного периода прошлого года, составив 75,1 млн тонн. В том числе объем перевалки сухих грузов снизился на 5,8%, составив 47,7 млн тонн, а перевалка наливных грузов выросла на 1,6%, до 27,4 млн тонн. На 2,5% сократился грузооборот порта Восточный (до 29,3 млн тонн), на 24,4% - порта Ванино (до 9,2 млн тонн), на 1,2% - порта Пригородное (до 4,8 млн тонн). Рост перевалки продемонстрировали порты Владивосток (на 11,8%, до 12,3 млн тонн), Находка (на 1,3%, до 9,6 млн тонн).

На спад перевалки сухих грузов повлияло в значительной мере сокращение перевалки угля. В январе-феврале наблюдалась задержка поставок дальневосточного угля в страны Азии – она достигала одного месяца из-за проблем с доставкой угольных грузов в порты по железной дороге после введения импортной пошлины на уголь в Китае. Импортная пошлина увеличила дисконт на российский уголь, а также сделала нерентабельными его поставки по более протяженным маршрутам (через порты Юга и Северо-Запада).

Инфраструктура для авиации

В крупных городах макрорегиона осуществляется работа по модернизации аэропортовой инфраструктуры. Готовность нового терминала международных воздушных линий в аэропорту Хабаровска в марте текущего года достигла 65%. Ввод в эксплуатацию намечен на первый квартал 2025 г., все строительные работы должны завершиться в декабре текущего года (генеральный подрядчик – московское ООО «Ди Би Си Консультантс»[12]).

Пропускная способность нового терминала должна составить 600 пассажиров в час и около 1 млн пассажиров в год. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 6,1 млрд рублей (в том числе 3 млрд рублей составляет финансовая поддержка ВЭБ.РФ, 2,2 млрд рублей – средства АО «Хабаровский аэропорт», 800 млн рублей – средства федерального бюджета). Работы ведутся с осени 2021 г. Изначально завершение было намечено на второй квартал 2023 г., перенос сроков подрядчик объяснял пандемией и удорожанием из-за введения санкций (изначально объект оценивался в 5,2 млрд рублей). В 2023 г. пассажиропоток хабаровского аэропорта составил 2,3 млн человек, увеличившись на 17% относительно 2022 г.

Помимо того, власти региона в апреле также просили перенести на более ранние сроки финансирование реконструкции двух аэродромов – Херпучи (район им. Полины Осипенко) и Аян (Аяно-Майский район). В федеральной программе предусмотрено финансирование в 2028-30 гг. в размере около 3 млрд рублей.

Проект развития международного аэропорта Благовещенск (Игнатьево) в апреле был одобрен для финансирования за счет средств госкорпорации ВЭБ.РФ (ООО «АБС Благовещенск» - СП УК «Аэропорты регионов» и холдинга «Новапорт»). Общая площадь нового аэровокзального комплекса в Благовещенске должна превысить 25 тыс. кв. м, пропускная способность - не менее 600 пассажиров в час на внутренних воздушных линиях и 400 пассажиров в час – на международных. Объем финансирования ВЭБ.РФ составит 12,1 млрд рублей. По итогам 2023 г. международный аэропорт Благовещенск увеличил пассажиропоток на 8,5% по сравнению с 2022 г., до 914 тыс. человек.

В Улан-Удэ ведется строительство (с 2022 г.) нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий[13]

международного аэропорта «Байкал»[14]. Общая площадь нового терминала должна составить 6,6 тыс. кв. м, планируемая пропускная способность внутренних рейсов аэровокзала – 1 млн пассажиров в год (600 пассажиров в час). Завершение строительства терминала намечено на сентябрь текущего года. Подрядчиком является московское ООО «Спектрум-Холдинг» (ГК «Спектрум»[15]). В прошлом году в аэропорту пассажиропоток составил более 715 тыс. человек, увеличившись на 13,8% относительно 2022 г.

ВПП аэропорта Петропавловска-Камчатского. фото: EastRussia

Завершается строительство нового пассажирского терминала аэропорта Петропавловск-Камчатский площадью более 50 тыс. кв. м. Его пропускная способность должна составить 1 145 пассажиров в час. В конце апреля общая строительная готовность объекта составила 75%. Ввод терминала в эксплуатацию намечен на конец текущего года. В 2023 г. аэропорт обслужил более 900 тыс. пассажиров (рост на 8% относительно 2022 г.).

Также более чем на 80% завершено строительство[16]

взлетно-посадочной полосы протяженностью 3,4 км в международном аэропорту Южно-Сахалинск. Новая полоса позволит принимать все типы воздушных судов, она на 15 м шире существующей (ширина составит 60 м). В мае на ВПП было завершено оснащение радиолокационным оборудованием. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2025 г. По итогам 2023 г. аэропорт Южно-Сахалинска обслужил свыше 1,4 млн человек, что на 12% больше, чем годом ранее.

Автодорожная карта

В сфере дорожного строительства вице-премьер, полпред президента в ДФО Ю.Трутнев в апреле поручил Минфину и Минэкономразвития разработать критерии конкурентного отбора для частных инвесторов, готовых на условиях концессии участвовать в строительстве автодороги «Владивосток – Находка – порт Восточный» в Приморском крае. Автомобильная дорога протяженностью 146 км является частью международного транспортного коридора «Приморье-1»[17]. Напомним, что первый участок дороги протяженностью 18 км (обход Артёма) был открыт в августе 2016 г. В настоящее время продолжаются работы на участке от 18-го до 43-го км (до города Большой Камень).

Конкурсы на строительство первого и второго участков автодороги в 2013 г. и в 2016 г. выиграло ООО «Трансстроймеханизация» (дочерняя компания ОАО «Мостотрест», подконтрольного А.Ротенбергу)[18]. В соответствии с условиями контракта, строительные работы по второму участку должны были завершиться в декабре 2020 г., но сроки затянулись. Кроме того, в 2019 г. стоимость проекта выросла с 20,67 млрд рублей до 34,87 млрд рублей.

Дальнейший этап строительства дороги (около 100 км) предполагает еще шесть участков дороги (средней протяженностью 20 км), в том числе строительство участков в обход Большого Камня, в обход Фокино, подъезда к Находке и к порту Восточный, а также реконструкцию участков существующей дороги. Счетная палата РФ ранее (в 2022 г.) выражала сомнения в целесообразности продолжения строительства дороги с 43 км по 146 км, указывая на сложности рельефа (угроза оползней, необходимость возведения мостов через 112 рек, ручьев и протоков) и высокой стоимости. В СП тогда подсчитали, что средняя стоимость строительства 1 км участка дороги может обойтись в сумму около 3 млрд рублей. В качестве альтернативы в СП предлагали реконструировать действующую трассу «Артём – Находка – порт Восточный» (А-188).

Тематическое фото. автор/источник: kaikups/Shutterstock

Также предполагается продолжать реконструкцию пограничной инфраструктуры на российско-китайской границе. В текущем году планируется завершить реконструкцию автомобильного пункта пропуска «Марково – Хулинь» на границе РФ и КНР в Приморском крае (Лесозаводский городской округ, закрыт на реконструкцию в 2020 г.). Эксплуатация пограничного перехода должна начаться в 2025 г. В феврале строительная готовность перехода достигла 34%. После завершения работ его пропускная способность должна составить 150 транспортных средств в сутки (130 грузовых и 20 пассажирских автомобилей), что в шесть раз превысит показатель до реконструкции.

В частности, количество полос движения на переходе увеличится с четырех до восьми, из которых четыре полосы будут предназначены для грузового транспорта, две – для автобусов, также будут действовать две резервные полосы. После запуска обновленный переход будет работать ежедневно (ранее работал пять дней в неделю).

До 2026 г. планируется реконструировать автомобильный погранпереход «Турий Рог – Мишань» в Ханкайском муниципальном округе Приморского края. Проект его реконструкции готов, но работы не начинались. В настоящее время пункт пропуска продолжает действовать.

В марте возобновилось прерванное в августе 2023 г. пассажирское сообщение через автомобильный пункт пропуска «Полтавка – Дуннин» в Приморском крае (Октябрьский муниципальный округ). Во время летнего паводка в прошлом году пункт получил значительные повреждения, для устранения которых работа пункта была приостановлена. Грузовое сообщение на переходе возобновлено в декабре 2023 г.

В апреле президент РФ В.Путин поручил Минтрансу РФ в 2025 г. обеспечить завершение реконструкции еще двух автомобильных пограничных переходов в Приморском крае – Пограничный и Краскино. Монтажно-строительные работы на переходе Краскино (Хасанский муниципальный округ) продлятся до конца текущего года. По завершении модернизации он должен пропускать до 275 тыс. автомобилей в год, что в 9,5 раз превышает прежние показатели.

Завершение работ на пункте Пограничный (Пограничный муниципальный округ) также намечено на 2024 г. Обновленный переход сможет обеспечить пропуск в сутки до 1,3 тыс. транспортных средств (рост в 9 раз) и до 13,8 тыс. человек (рост в 5,5 раз). Строительная готовность пункта Краскино в апреле оценивалась в 41%, а Пограничного – в 34%. До конца года по поручению президента должны быть переданы в федеральную собственность ведущие к переходам автодороги. Их ремонт оценивается в 26 млрд рублей.

Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia.

[1] Начальник ВСЖД В.Владимиров сообщал в начале текущего года о намерении разместить двухпутные разъезды от станции Лена до станции Таксимо.

[2] Там расположен собственный порт «Колмара» АО «ВаниноТрансУголь».

[3] Перевалка сухих грузов, включая уголь, в первом квартале в дальневосточных портах снизилась на 9%, до 33,7 млн тонн.

[4] 58,5% SASCO находится у «Трансконтейнера» (на 100% принадлежит группе «Дело»). «Росатому» принадлежит 49% группы «Дело».

[5] В рамках данного проекта планируется консолидировать акции АО «Корсаковский морской торговый порт» под управлением Корпорации развития Сахалинской области.

[6] Являются частью производственного комплекса по перевалке генеральных грузов, рыбной продукции и водных биоресурсов.

[7] Застройщиком выступает ФГУП «Росморпорт».

[8] Предприятие должно производить суда с корпусами из композитных материалов – моторные и парусные прогулочные катамараны, скоростные катера, пассажирские и туристические катамараны, рассчитанные на 50-150 человек, рыболовные суда.

[9] Постановление №397 от 18 марта 2022 г.

[10] «Архангельск – Сабетта – Корсаков – Восточный Порт – Магадан – Петропавловск-Камчатский – Певек – Архангельск».

[11] Владельцы – акционеры кемеровского холдинга «СДС» В.Гридин и М.Федяев (по 25,1%), «РЖД-Инвестиционные проекты» (25%), «Центр развития портовой инфраструктуры» (24,79%).

[12] Учредители – Д.Абреу, С.Блайт, А.Гулак, Е.Блайт.

[13] Планируется, что после запуска нового терминала существующее здание аэропорта будет принимать международные рейсы.

[14] Аэропортом управляет ООО «Аэропорт Байкал» («Новапорт»).

[15] Постоянный подрядчик УК «Аэропорты регионов».

[16] Подрядчик – московское ООО «Региональная строительная компания».

[17] Трасса должна связать между собой три крупных порта – Владивосток, Находку и Восточный, южные районы Приморского края, обеспечить выход на федеральную автомобильную дорогу А-370 «Уссури» («Хабаровск – Владивосток») на 734-м км в районе поселка Угловое.

[18] С 2020 г. «Трансстроймеханизация» стала частью группы компаний «Нацпроектстрой» А.Ротенберга и ВЭБ.РФ.

фото: пресс-служба полпреда Президента в ДФО

фото: пресс-служба полпреда Президента в ДФО  Мостовой переход Нижнеленинское – Тунцзян. Фото: пресс-служба полпреда президента в ДФО

Мостовой переход Нижнеленинское – Тунцзян. Фото: пресс-служба полпреда президента в ДФО

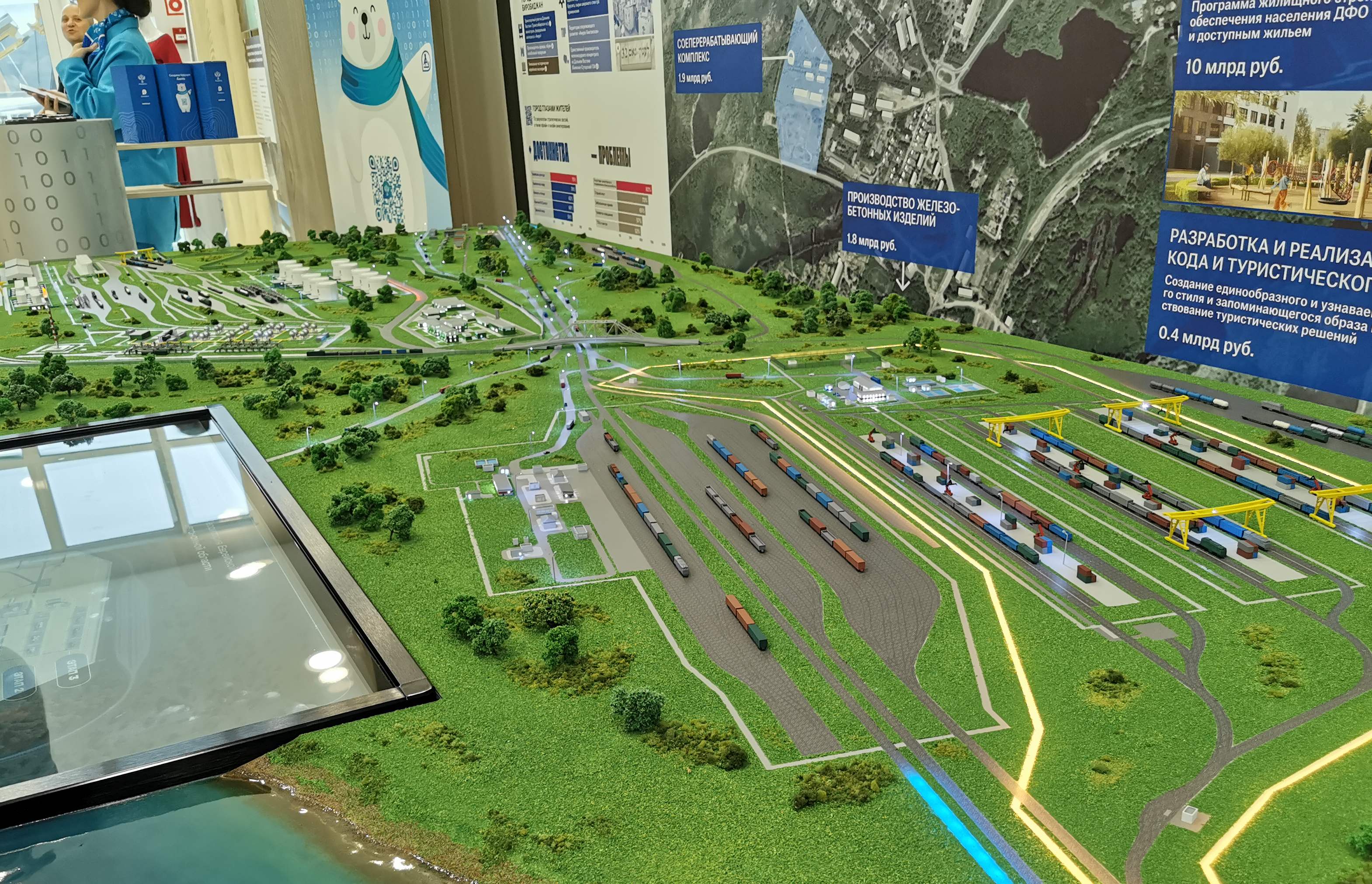

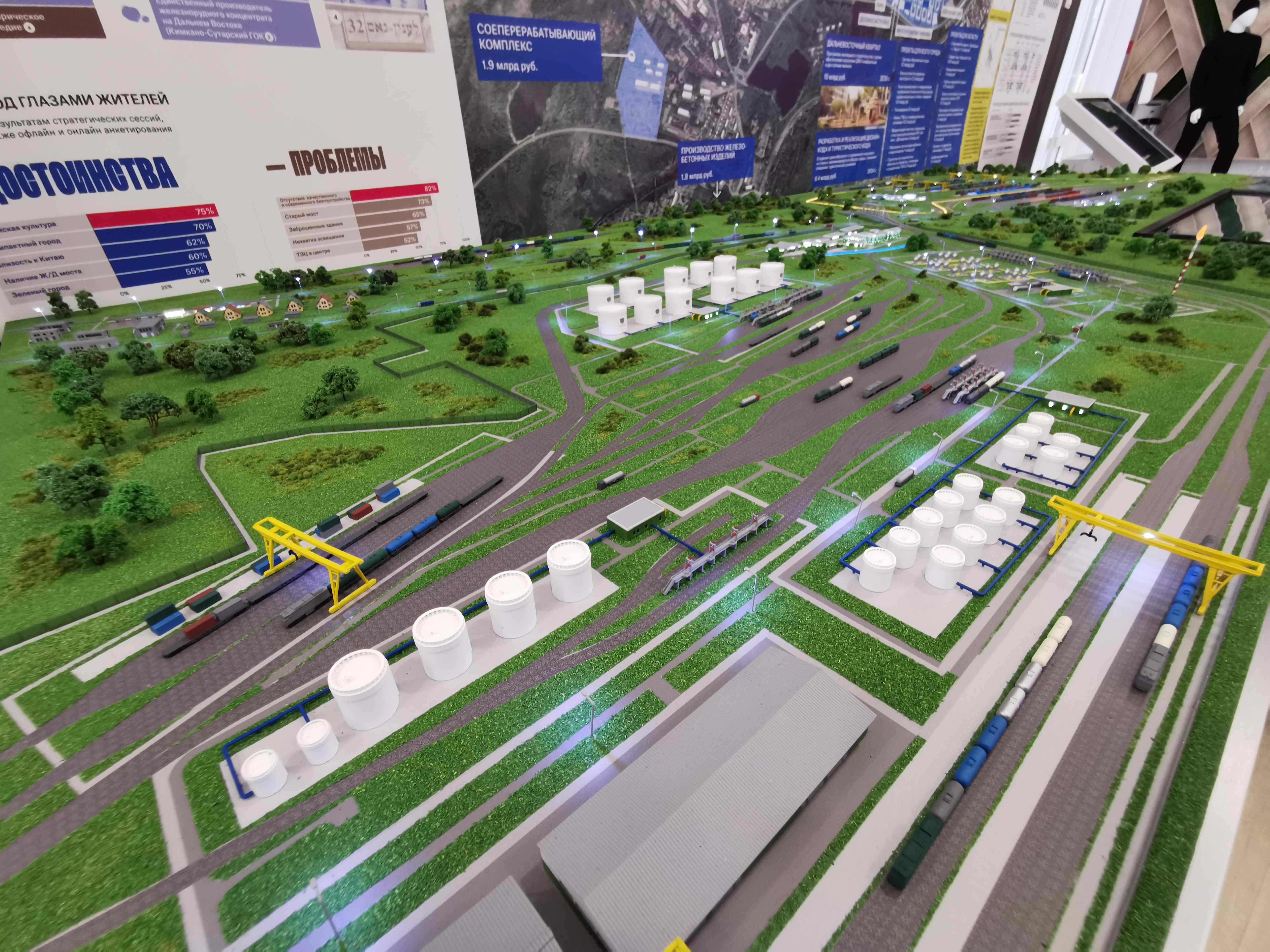

Макет таможенно-логистического терминала у моста Нижнеленское, представленный на ВЭФ-2023 в павильоне ЕАО. Фото: EastRussia

Макет таможенно-логистического терминала у моста Нижнеленское, представленный на ВЭФ-2023 в павильоне ЕАО. Фото: EastRussia

Фрагмент презентации РЖД

Фрагмент презентации РЖД

Фрагмент макета таможенно-логистического терминала у моста Нижнеленское. Фото: EastRussia

Фрагмент макета таможенно-логистического терминала у моста Нижнеленское. Фото: EastRussia

Трутнев отметил снижение инвестактивности в ряде регионов ДФО

Трутнев отметил снижение инвестактивности в ряде регионов ДФО

«Порт Эльга» запустит терминал и железную дорогу в 2025 году

«Порт Эльга» запустит терминал и железную дорогу в 2025 году

Китай намерен и дальше развивать торговлю с Россией

Китай намерен и дальше развивать торговлю с Россией

Минфин РФ отнес Камчатку к группе регионов с высокой долговой устойчивостью

Минфин РФ отнес Камчатку к группе регионов с высокой долговой устойчивостью

Межрегиональный форум-штаб «БАМ туристический» проходит в Тынде

Межрегиональный форум-штаб «БАМ туристический» проходит в Тынде

«На одной мотивации тяжело тянуться» — откровения начинающего разработчика игр

«На одной мотивации тяжело тянуться» — откровения начинающего разработчика игр

Пульс угля — 21 октября: угольная промышленность в моменте

Пульс угля — 21 октября: угольная промышленность в моменте

Поезд Деда Мороза посетит дальневосточные города

Поезд Деда Мороза посетит дальневосточные города

На воды в ЕАО! Или как я дикарём поехала в Кульдур

На воды в ЕАО! Или как я дикарём поехала в Кульдур

«Вьетнам — это центр внимания ведущих мировых держав»

«Вьетнам — это центр внимания ведущих мировых держав»

Пульс угля — 14 октября: угольная промышленность в моменте

Пульс угля — 14 октября: угольная промышленность в моменте