– Анатолий Аскалонович, заканчивается 2022-ой год. Время подводить итоги. Одним из ключевых событий этого года бесспорно стал VII Восточный экономический форум, на котором Республика Саха (Якутия) стала лидером в негласном рейтинге регионов по объему , заключенных соглашений. Подписано более 30 договоренностей на сумму 338 миллиардов рублей. Часть из них – непосредственно по Вашему профилю, по инновациям и цифровому развитию. Расскажете подробности?

– Отмечу несколько соглашений. Группа компаний «Элемент» при поддержке Министерства инноваций Республики планирует запустить технологическую фабрику по производству суперконденсаторов. С июня инвестор открыл дизайн-центр микроэлектроники на базе СВФУ, речь идет о разработке технологии производства инновационного углеродного материала с высокой плотностью запасаемой энергии. Это очень перспективная тема, рассчитываем здесь на прорыв.

Корпорация развития Якутии подписала соглашение с компанией BitRiver, в соответствии с которым у нас в Мирнинском районе будет строиться новый дата-центр. Третьей стороной соглашения выступила Якутская электросетевая компания – коллеги обеспечат электроснабжение от каскада Вилюйских ГЭС.

Технопарк «Якутия» заключил соглашение о научно-техническом и инновационном сотрудничестве с фондом «Восход». Это один из крупнейших частных инвестиционных фондов в ДФО, он создан для финансирования перспективных инвестиционных проектов и стартапов в сфере высоких технологий. Запланированы совместные мероприятия для развития технологических, коммерческих и социальных инноваций. К слову, одной из шести компаний, имеющихся в портфеле фонда, является «Сайберия», резидент Технопарка «Якутия» и ИТ Парка «Якутск».

Отдельно отмечу активность наших компаний и организаций. НКО «Фонд содействия развитию Севера» на ВЭФ торжественно запустили федеральное приложения навахту14.рф – цифровой сервис для трудоустройства местных кадров на вахтовую работу в крупные промышленные предприятия. На площадке «Территория инноваций» свою продукцию и разработки представили «МультиДиТек» (интерактивные детские 3D-книги), «Якутский котловой завод» (котлы длительного горения), и «Сайберия», о которой уже упомянул выше (программный диагностический комплекс, позволяющий врачам повысить точность диагностики заболеваний).

Среди знаковых событий года я назвал бы ещё первый федеральный форум лидеров цифровой экономики «Цифровой алмаз», который прошёл в ноябре в Якутске. Он собрал около полутора тысяч гостей из 63 регионов России. В его работе приняли участие более 100 федеральных экспертов. В пленарной дискуссии участвовали министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, министр экономического развития РФ Максим Решетников, заместитель полномочного представителя Президента в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов, Глава Якутии Айсен Николаев.

Подписано 10 экономически важных для Якутии соглашений. Мы обсудили вызовы, которые перед нами стоят. Провели встречи, на которых обговорили возможность открытия лабораторий, филиалов крупных компаний, в том числе в информационной безопасности. Сейчас все понимают, что Якутия богата не только природными богатствами. Здесь живут талантливые люди, которые действительно создают великую страну и развивают креативную индустрию. Кстати, посмотреть мероприятия форума онлайн смогли более 500 тысяч человек.

– В новом рейтинге цифровой зрелости регионов Якутия показал лучший результат среди дальневосточных субъектов.

– Да, сегодня у республики самые высокие показатели по экспорту ИТ-услуг по всему Дальнему Востоку. Якутия – единственный из субъектов ДФО – попала в Топ-10 регионов страны по цифровой зрелости. Лидерства в сфере цифровизации и инноваций наша республика добилась благодаря планомерной и давней поддержке ИТ-отрасли как на региональном, так и на федеральном уровнях.

– Глава Якутии Айсен Николаев не раз отмечал роль строительства линий волоконно-оптической связи. Правильно понимаю, что в этом Вы сегодня видите главный вызов для развития?

– Безусловно. Это первоочередная задача, потому что без инфраструктуры связи говорить о цифровизации бессмысленно. Для устранения цифрового неравенства мы подключили 373 населенных пункта к линиям оптической связи (ВОЛС), проложив при этом 13 с половиной тысяч километров этих самых ВОЛС. По этому показателю мы первые в стране. Сегодня 90% населения республики имеет доступ к быстрому интернету.

Сейчас, благодаря поддержке Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максута Шадаева, мы запускаем проект по расширению сети ВОЛС на арктические районы. В этом году с помощью Ростелекома подключили Анабар и Саскылах. К 2025 году в Якутии не останется ни одного райцентра, где нет быстрого интернета. А я напомню – наша республика – это 3 миллиона квадратных километров.

При этом уже сейчас воспользоваться сотовой связью у нас может 99% населения, спутниковой связью – 99%, цифровым телевидением – 98%. Общее покрытие, как видите неплохое, но быстрый интернет надо ещё строить. И это строительство активно движется. Как я уже сказал к 2025 году магистральный интернет проведут в 86 населенных пунктов, в том числе в 52 арктических и 34 труднодоступных, в которых проживают более 72 тыс. жителей. Оптоволокно проложат по земле и через Севморпуть, строительство предполагается вести в три этапа. Итогом проекта станет подключение ВОЛС протяженностью 7000 км, 24 024 домохозяйства и общая пропускная скорость интернета 392 Гбит/с.

Стоимость проекта составит 12,6 млрд руб., из них 1,3 млрд руб. готова вложить республиканская компания «Арктик Телеком», остальное в равных долях профинансируют республика и Минцифры.

– Вслед за быстрым интернетом в районы приходят IT-центры – об их открытии регулярно сообщает Ваше министерство. Что они из себя представляют, в чем «изюминка»?

– Это, можно сказать, наше изобретение. Это не «Кванториумы» и не «IT-кубы». Эти центры задуманы не только для детей, но и для взрослого населения. С одной стороны, это что-то вроде коворкинга – там есть оборудование, мощные компьютеры, быстрый интернет. Все для работы. С другой стороны, это образовательный центр – в каждом IT-центре есть тьютор, специалист, который может проконсультировать и научить.

Специально для районных IT-центров мы разработали несколько образовательных проектов. Что-то наподобие курсов переподготовки, которые дают возможность взрослым работающим людям освоить новую специализацию. Например, человек работает в сельском хозяйстве и хочет получить навык в IT-сфере. Уже на базе существующей инфраструктуры и компетенций мы в любом IT-центре доводим его до уровня junior – младшего IT-специалиста. Он уже может программировать, заниматься дизайном, работать маркетологом.

– А есть спрос на таких работников в районах?

– У людей открывается большой спектр возможностей. Кто-то идет работать в компании и организации по новому профилю занятости. Кто-то начинает выполнять заказы на удаленке – специалисты сегодня востребованы. Есть и те, кто, обучившись в IT-центрах, там и остается работать, создает свои стартапы. Например резиденты IT-центра «Покровск» (райцентр с численностью населения 12 000 человек – прим. ред.) запустили онлайн-радиостанции в Хангаласском и Мегино-Кангаласском районах Якутии, эти радиостанции имеют собственные приложения, которые можно скачать для Андроида и iOS. Там очень много якутской музыки, которую, скажем, в Яндекс-Музыке не услышишь. Есть ещё возможность подключаться к стримам якутского радио. У этого стартапа очень хорошие экономические показатели. Бизнес-проекты в сфере IT реализуются в Намском и Сунтарском районах, в них подтянули инвестиции от IT-шников – выходцев из этих районов. Благодаря IT-центрам у нас выстраивается очень хорошая коллаборация властей разного уровня, фондов и бизнеса. Например, конкурс «Моя профессия IT» большей частью финансируют частные компании.

– По Вашим оценкам, сколько сейчас людей занято в сфере IT в Якутии?

– Сейчас приближаемся к 4 тысячам. С 2018 года рост – в 3 раза. Я верю, что мы сможем создать в Якутии 10 тысяч рабочих мест в IT-отрасли, это мой KPI как министра.

– За чей счёт и как появляются IT-центры в районах?

– IT-центры создаются по апробированной схеме. Помещение находит муниципалитет, он его содержит, как и штат сотрудников. Мы же с регионального уровня закрываем вопрос с ремонтом, мебелью, оборудованием, обеспечиваем «начинку». Обучаем персонал, даем материалы, программы по поддержке стартапов, образовательные курсы.

Что важно – у нас районы соревнуются за право организовать такой центр. Ежегодно мы проводим конкурс и пять районов получают такого рода поддержку. Всего у нас 36 муниципальных образований, по заданию главы Республики была задача организовать 17 IT-центров. Мы уже сейчас эту задачу немного перевыполнили – у нас уже 18 IT-центров. Думаю, останавливаться на этом не будем – на следующий год продолжим, внесём изменения в указ, потому что IT-центры показали свою востребованность и полезность.

– То есть IT-центры – это «низовой» механизм развития IT-отрасли, который на самом деле встроен в гораздо более длинную цепочку, по которой вы «ведете» бизнес, который подает надежды?

– Здесь не все так линейно, поэтому мы не говорим о цепочке, мы говорим об экосистеме. Такая экосистема вокруг IT у нас создана, она позволяет взаимодействовать с проектами на самых разных стадиях, практически вне зависимости от географии, используя широкий спектр механизмов развития.

Ядро нашей экосистемы – Фонд развития инноваций, который финансирует стартапы на ранних стадиях. Таких фондов на Дальнем Востоке нет нигде. Деньги стартапы получают не просто так, они проходят отбор на право попасть в акселерационную программу B8, созданную на базе самых современных зарубежных методик, которым наши специалисты специально обучались в Бостоне.

Схема финансирования тоже, я бы сказал, прогрессивная. Мы отказались от привычной схемы кредитования или вхождения в долю. Мы работаем с опционами. Это выглядит так: после того, как стартап проходит отбор, Фонд заключает договор с его основателем, владельцем основной доли. Основатель получает вознаграждение, а в обмен даёт право Фонду выкупить 5% доли за 500 рублей в любой момент в течение трех лет. Такая схема обоюдовыгодна: стартапу она оставляет широкий простор для маневра, а Фонду опцион позволяет наблюдать за стартапом и в нужный момент принять решение: стать соучредителем или продать этот опцион, смотря что выгоднее.

– Большой спрос на работу с фондом?

– Да, счет уже на сотни стартапов на этапе заявок на акселерацию. Со старта программы прошло уже 8 потоков. По мере раскрутки программы к нам стали обращаться проекты не только из Якутии, но и из других регионов – Приморья, Хабаровского края, из Бурятии. Мы всем рады – только открывайте юрлицо у нас! В итоге в активе Фонда сегодня 53 портфельные компании, и мы уже делаем выходы из них, то есть замыкаем инвестиционный цикл.

– Какое место в экосистеме занимает IT-парк?

– Одно из центральных. Это крупный инфраструктурный центр. Мы первые на Дальнем Востоке открыли IT-парк площадью 10 тысяч квадратных метров. Широкополосный интернет, современные интерьеры, удобные сервисы, льготные условия для IT-компаний. Сегодня там более 130 резидентов, создано 170 рабочих мест. В качестве дополнительной меры поддержки в этом году все резиденты ИТ-парка получили освобождение от арендных платежей с апреля по декабрь 2022-го. Это часть целой программы, включающей целый комплекс беспрецедентных мер поддержки для ИТ-отрасли. По решению главы и оперштаба 37 ИТ-компаний, состоящие в реестре Минцифры РФ, получили от 5 до 10 млн рублей на развитие проектов и сохранение рабочих мест.

– Что еще входит в экосистему?

– Перечислять конкретные проекты я могу долго. У нас есть «Студенческий инкубатор» – программа подготовки и помощи студентам к организации и ведению своего бизнеса, «Арктический инновационный центр» при СВФУ, который также работает над формированием культуры стартапов и венчурных инвестиций в республике.

У нас работает профориентационный проект «Моя профессия IT», который помогает раскрыть свой потенциал школьникам и студентам. Хочу отметить, кстати, что нынешний, уже седьмой по счёту году попал в историю Якутии как самый масштабный конкурс в ИТ-сфере для подрастающего поколения. К его работе подключились почти семь тысяч участников из 32 населенных пунктов. А когда конкурс начинался – в 2016 году – было всего 42 участника.

Конкурс этого года состоял из более чем полусотни очных, дистанционных и онлайн мероприятий по всей Якутии: провели 25 хакатонов в гибридном формате, 2 специализированных («ГИС-хакатон», хакатоны ИТ-школ), 3 дистанционных «Идеятонов» для отдаленных арктических и северных районов республики, 7 отборочных этапов среди студентов среднего профессионального образования и высшего учебного заведения и 2 финальных хакатона среди школьников и студентов.

Для чего всё делается, думаю понятно – так мы привлекаем молодежь в ИТ-сферу, причем конкурс объединяет все заинтересованные стороны инновационной экосистемы республики: государство, институты развития, образование, бизнес и сообщество.

Ничего похожего на конкурс «Моя профессия IT» нет нигде в стране. Его уникальность и пользу отметил премьер-министр Российской федерации Михаил Мишустин. В своих поручениях по итогам рабочей поездки в Сибирский и Дальневосточный федеральные округа он поручил Минцифры, Минпросвещения и Минобрнауки проработать вопрос поддержки и развития конкурса «Моя профессия – ИТ». Конкурс будет масштабирован на всю Россию.

Недавно совсем открылся «Квартал труда» площадью почти 15 тысяч квадратных метров, там предполагаем разместить до 150 резидентов. Что интересно, резиденты «Квартала труда» получат такие же налоговые льготы и административные преференции, как резиденты дальневосточных территорий опережающего развития.

В Якутске работает более 50 частных IT-школ. Вообще для Якутии IT, это как футбол для Бразилии. Это что-то на уровне национальной идеи. Люди верят в то, что с помощью IT можно стать долларовым миллионером, и такие примеры уже есть.

Мы внимательно следим за рынком труда в отрасли и оперативно реагируем на возникающие запросы. Буквально на днях на базе Якутского колледжа связи и энергетики им. П.И. Дудкина мы открыли Центр по обучению операторов информационных систем. Его выпускники получат крайне востребованную сегодня квалификацию оператора беспилотных летательных аппаратов. Они смогут работать и на мониторинге лесных массивов, лесопожарной обстановки, инфраструктурных объектов промышленных предприятий и сельскохозяйственных угодий.

Сфера применения БПЛА постоянно расширяется, они уже сейчас незаменимы в картографии, оценке состояния путей сообщения и ледовой обстановки. На основании анализа информации, собранной беспилотниками можно будет принимать оперативные решения, сделать работу во многих сферах народного хозяйства Якутии намного эффективней.

Кроме того в технопарке «Якутия» откроется кафедра разработки программного обеспечения для беспилотников, моделирования, конструирования и сборки дронов самолетного и мультироторного типа. А весной 2023 года планируем создать испытательный полигон. Уверен, что все эти усилия создадут нашу собственную школу беспилотной авиации Якутии.

– Насколько есть возможность использовать ресурс госзаказа в сфере IT для развития цифровой сферы республики? Есть ли какая-то стратегия, как сохранить бюджетные деньги в регионе?

– Мы безусловно заинтересованы добиваться максимальной эффективности для государственного заказа. В республике создан Штаб цифровой трансформации, туда вошли представители двадцати четырех органов власти, специалисты по техзаданиям, по архитектуре программного обеспечения. Возглавил проектный офис Айсен Сергеевич Николаев, глава региона. Штаб заседает еженедельно, мы отслеживаем как общие показатели, так и ход реализации проектов отдельно по каждой отрасли.

Первые плоды уже позволяют говорить о практическом значении такого подхода. Мы видим реальные эффекты от взаимной координации IT-проектов, которые реализуются по разным направлениям разными госзаказчиками. Здесь и обмен лучшими практиками, и «стыковка» проектов друг с другом, и скурпулезная работа над теми ошибками, которые возникают. Конечно, мы заинтересованы, чтобы большее количество задач выполнялось якутским бизнесом, но в то же время нам важно, чтобы такой протекционизм не мешал нашим госорганам получать все лучшие решения, которые есть на рынке. Конкурсные процедуры никто не отменял, более того, с помощью штаба цифровой трансформации мы учимся делать все более грамотные и точные техзадания.

– И все же, есть примеры, когда якутский IT-бизнес делает успешные проекты в интересах бюджета?

– Конечно. Так, например, появился проект «Сильван» – система мониторинга лесных пожаров. Программа разработана компанией «СмартЮнит», резидентом IT-парка, по инициативе главы региона. Сегодня ее применяют специалисты Авиалесоохраны, Минэкологии и муниципальные образования региона.

Еще один пример – цифровая платформа государственного регулирования тарифов Республики Саха (Якутия) «Тариф-онлайн», ее разработал резидент Технопарка ООО «ЯКИТ». Платформа упрощает документооборот и отчетность, избавляет организации от большого количества бумажных документов и автоматизирует типовые процессы.

Я более того скажу. Есть проекты, которые бизнес делает для государства не на бюджетные деньги. Например, «Карта жителя Якутии», – отличный пример государственно-частного партнерства. Мне кажется разумным подход, когда есть бизнес-модель, отдавать историю бизнесу, чтобы он самостоятельно реализовывал проекты. Этой возможностью пользуются наши компании.

– Республика Саха (Якутия) в этом году отмечает 100-летие. Традиционно регион считался сельскохозяйственным, затем промышленным центром. Как Вы считаете, удалось ли на этом знаковом рубеже дать новое, «цифровое» звучание образу Якутии?

– Нашему министерству 10 лет. Это знаковая цифра, 10 лет и «Технопарку «Якутия», 10 лет нашей венчурной компании, 10 лет назад в Якутск пришел быстрый интернет. В столетней истории нашей республики, как государственного субъекта, мы занимаем всего лишь десятую часть, но сделали за это время очень много.

Об успехах якутских IT-компаний знает мир. У нас на подъёме геймдев, дизайн, кино, мультипликация, фэшн-индустрия. MyTona (образованный в Якутске разработчик и издатель мобильных free-to-play игр со штатом более 1000 сотрудников – прим. ред.) доказала, что на этом пути можно достичь колоссальных успехов. Она выросла в «единорога» – в компанию стоимостью более миллиарда долларов. Это чистая креативная экономика, которая не зависит ни от климата, ни от расстояний.

Здесь все играет роль: успехи нашего бизнеса, деловая репутация наших компаний, сильные компетенции работников нашей IT-сферы, которые, находясь дома, сотрудничают не только с российскими, но и с зарубежными работодателями. Конкурентоспособные продукты, которые борются за экспортные рынки. Тысячи подростков, студентов, которые получают новые знания и примеряют для себя будущее в «цифре». Взрослые, которые меняют квалификацию, получая новые специальности в IT-сфере. Наконец, цифровая трансформация регионального и муниципального управления, внедрение новых сервисов, направленных на удобство и комфорт жителей. Все это вместе позволяет смело говорить о том, что инновационная сфера стала частью нашей жизни в Якутии. И отвечая на Ваш вопрос – да, это новая грань образа нашего региона. Это то, во что мы, жители, готовы вкладываться, и то, чем мы особо гордимся.

фото: shutterstock.com

фото: shutterstock.com .jpg) Призёры и губернатор Приморского края Олег Кожемяко

Призёры и губернатор Приморского края Олег Кожемяко

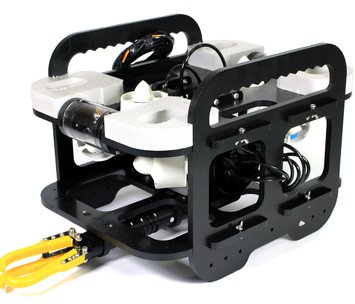

Подводный робот. фото: Центр робототехники

Подводный робот. фото: Центр робототехники

фото: «Примкосметика»

фото: «Примкосметика»

фото: «Приморский ЭМ-Центр»

фото: «Приморский ЭМ-Центр»

Трутнев отметил снижение инвестактивности в ряде регионов ДФО

Трутнев отметил снижение инвестактивности в ряде регионов ДФО

«Порт Эльга» запустит терминал и железную дорогу в 2025 году

«Порт Эльга» запустит терминал и железную дорогу в 2025 году

Китай намерен и дальше развивать торговлю с Россией

Китай намерен и дальше развивать торговлю с Россией

Минфин РФ отнес Камчатку к группе регионов с высокой долговой устойчивостью

Минфин РФ отнес Камчатку к группе регионов с высокой долговой устойчивостью

Межрегиональный форум-штаб «БАМ туристический» проходит в Тынде

Межрегиональный форум-штаб «БАМ туристический» проходит в Тынде

«На одной мотивации тяжело тянуться» — откровения начинающего разработчика игр

«На одной мотивации тяжело тянуться» — откровения начинающего разработчика игр

Пульс угля — 21 октября: угольная промышленность в моменте

Пульс угля — 21 октября: угольная промышленность в моменте

Поезд Деда Мороза посетит дальневосточные города

Поезд Деда Мороза посетит дальневосточные города

На воды в ЕАО! Или как я дикарём поехала в Кульдур

На воды в ЕАО! Или как я дикарём поехала в Кульдур

«Вьетнам — это центр внимания ведущих мировых держав»

«Вьетнам — это центр внимания ведущих мировых держав»

Пульс угля — 14 октября: угольная промышленность в моменте

Пульс угля — 14 октября: угольная промышленность в моменте