Российский автомобильный рынок – и дальневосточный в частности - находится в процессе структурной перестройки. Китайский автопром занимает ниши, опустевшие с уходом популярных брендов. Владивостокская таможня отмечает двукратный рост ввозимых автомобилей. А схема параллельного автоимпорта, наконец, начинает работать на Дальнем Востоке.

Уходимцы и новые лидеры

С начала года российский автомобильный рынок переживает тектонические сдвиги. Среди брендов, остановивших работу в России: Mazda, Toyota, Geely, Suzuki, Lexus, Mercedes Benz, MAN, Ford, Honda, Volvo, Nissan, Skoda, Renault, Volkswagen, Hyundai, Volkswagen, KIA, Audi, Jaguar, Bentley, Rolls-Royce, Daimler Truck, BMW, Ducati, Land Rover.

Соответственно, тройка брендов – лидеров кардинально изменилось. По данным «Автостата» на октябрь текущего года, ведущей маркой остаётся отечественная LADA, доля которой в октябре выросла до 39,5% (7 113 проданных новых легковых автомобилей). Второе место среди иномарок завоевал китайский бренд Haval (4 316 шт.). В ТОП-5 также попали: Chery (3 838 шт.), Kia (2 738 шт.) и Hyundai (2 720 шт.).

По прогнозам, совсем скоро китайский автопром может выйти в лидеры.

Автомобили б/у из Японии и Южной Кореи помогут закрыть потребности, в первую очередь, на Дальнем Востоке.

И определённые надежды возлагаются на схему параллельного импорта, которая уже начинает работать.

Дилерские центры адаптируются

Как показал мониторинг агентства, дилерские центры адаптируются к изменившимся реалиям.

Генеральный директор ООО «Альтаир-Авто» (официальный дилер Mercedes-Benz) Владимир Шестак отмечает, что многие участники рынка переориентировались на другие бренды и активно осваивают новые ниши. В том числе делают акцент на продажи автомобилей с пробегом.

«Кто-то уже запустил новые направления, кто-то планирует запускать в ближайшее время. Плюс в активах дилерских центров – внушительный парк б/у автомобилей. И всё равно никуда не делись компетенции. Многие клиенты предпочитают даже б/у автомобили покупать у дилера, а не на свободном рынке, потому что могут быть уверены в том, что транспортное средство гарантированно прошло все проверки, и гораздо больше доверяют результатам оценки дилера, чем какого-либо независимого эксперта. Плюс дилеры, имея отлаженные схемы взаимодействия с банками, лизинговыми компаниями, все-таки могут предложить наиболее интересные условия приобретения», - комментирует Владимир Шестак.

По словам собеседника, его компания сегодня работает в разных направлениях. В том числе наладила импорт автомобилей премиального класса из других стран, которые завозит, соблюдая таможенные процедуры.

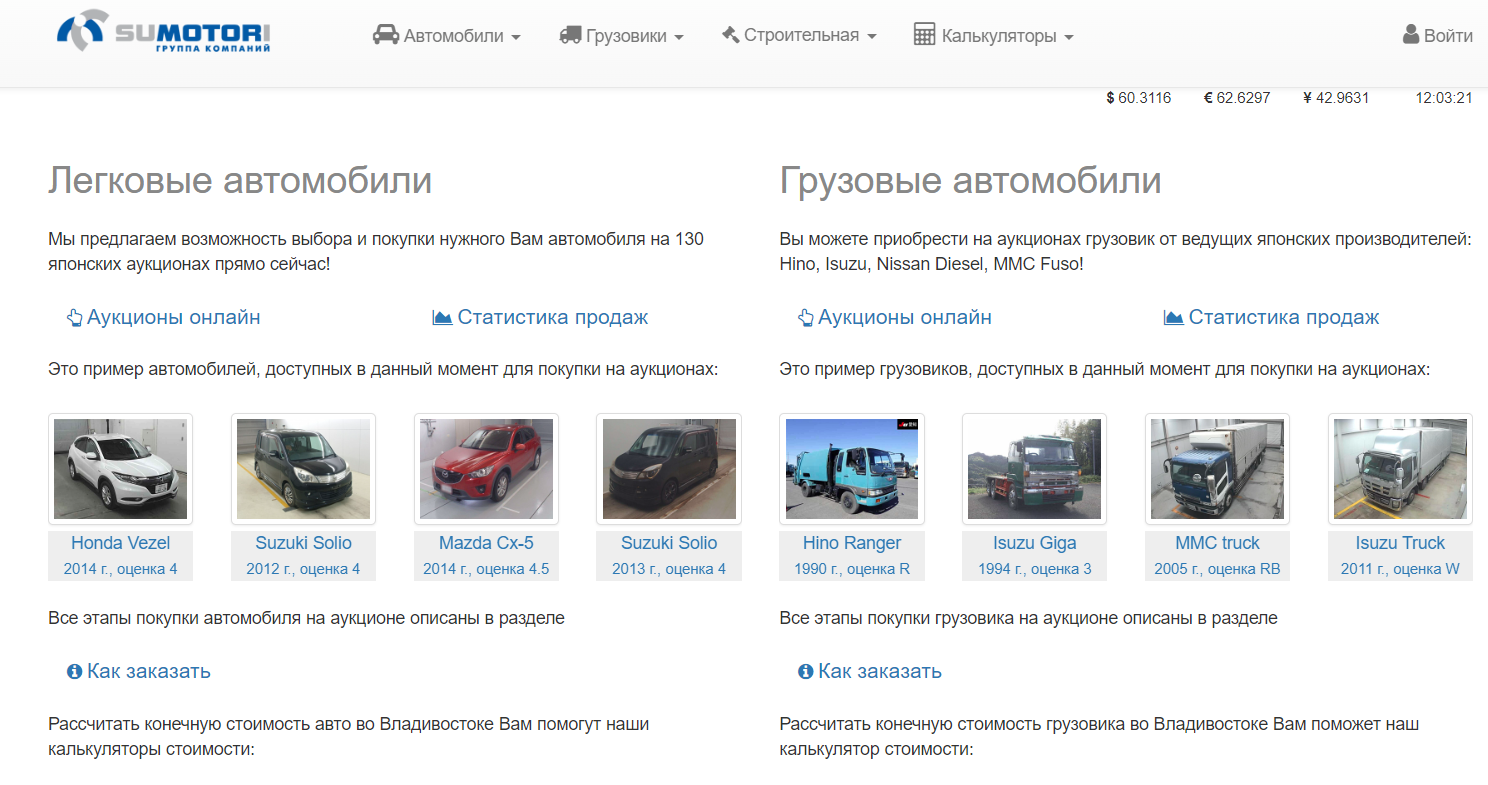

Открывает новые направления бизнеса «Сумотори-Авто», официальный дилер Киа, Мазда, Субару во Владивостоке. Впервые за свою историю компания запустила продажи праворульных б/у автомобилей с японских аукционов.

изображение: скриншот сайта ГК «Сумотори»

«С б/у автомобилями мы работали и раньше. Но «правый руль» - это новая ниша для нашей компании. В целом, у «Сумотори-Авто» достаточно много направлений, включая кузовной цех и сервисное обслуживание, импорт автомобилей, в том числе под заказ. Кроме того, наши активы – почти 100 автомобилей, закупленных напрямую у производителя, с гарантией», - рассказал руководитель отдела продаж группы компаний «Сумотори-Авто» Валерий Дегтярев.

Дилерские центры рассчитывают составить серьёзную конкуренцию армии импортёров, поставляющих «правый» руль на российский рынок. В своей экспансии они опираются на преимущества больших компаний, которые, как правило, несут все риски в случае форс-мажоров.

«Распространённая история, когда автомобиль рыночной стоимостью миллион предлагают клиенту за 700 тысяч рублей. Но чудес не бывает, и потом выясняется, что надо заплатить гораздо большую сумму. Крупные авторитетные компании дорожат своей репутацией и готовы давать гарантии», - говорит Валерий Дегтярёв.

Вторичный рынок: кто греет руки на ажиотаже

Сегодня рынок автоимпорта из Японии и Кореи переживает большой ажиотаж. За 10 месяцев текущего года Владивостокской таможней оформлено свыше 142 тысяч транспортных средств для личного пользования.

«По сравнению с октябрём прошлого года количество оформленных автомобилей в октябре этого года увеличилось более чем в два раза и составило 22 207 автомобилей для личного пользования», - сообщает таможенный орган.

Это внушительная цифра, если сравнить её, например, с динамикой рынка новых легковых автомобилей в России, где объёмы продаж в октябре составили 43,3 тысячи транспортных средств. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат».

Эксперт одного из сертификационных центров Денис Максименко отмечает, что ценовая политика дилерских центров благоприятствует импортёрам.

«Дилеры брендов, покинувших рынок, подняли цены с началом спецоперации и не намерены сдавать назад, поэтому мы наблюдаем интересную ситуацию. Mazda CX-5 в салоне может стоить больше 4 млн рублей, тогда как до начала спецоперации стоила в районе двух с лишним миллионов. Разница колоссальная. При этом вы можете привезти такую же машину из Японии, и в рестайлинге она обойдётся до 3 млн рублей. Если говорить о брендах, которые остаются на российском рынке, в частности, Hyundai и Kia, они ведут приблизительно ту же самую политику. Учитывая курсы валют, сейчас намного дешевле привезти автомобиль, чем купить у официального дилера», - комментирует Денис Максименко.

В то же время с начала февраля рынок автоимпорта существует в экстремальных условиях. Сначала взлетевший курс доллара парализовал продажи. Потом Япония запретила экспорт в Россию люксовых автомобилей стоимостью более 6 млн иен, и это ударило по сегменту дорогих праворульных машин. Но курс японской иены вскоре резко упал по отношению к рублю, опустившись до исторических минимумов. А фокус внимания импортёров быстро сместился на Южную Корею.

«Потребитель распробовал корейские бренды, и на дорогах появились большое количество дорогих автомобилей от корейских производителей. Соответственно, в Центральной России осознали, что Южная Корея не вводила никаких санкций, и в отличие от Японии там нет ограничений для экспорта в Россию. Можно привезти как дешёвый, так и дорогой автомобиль любого сегмента», - говорит Денис Максименко.

Правда, для дешёвых авто на данный момент сложилась не самая благоприятная рыночная ситуация. Сегодня импортёры своей главной проблемой называют активное удорожание перевозок и услуг хранения автомобилей. Цены выросли в разы, и пока рынок спасает только дешёвая иена.

«Если в этот же период прошлого года фрахт стоил 300-450 долларов, то сейчас он стоит 1,5 тысячи долларов. Раньше складские услуги обходились порядка 4,5 тысяч рублей за 10 первых дней хранения. Сейчас - в районе 20-30 тысяч рублей. Назвать эту ситуацию иначе как беспределом я не могу. Особенно страдает сегмент дешёвых автомобилей. Остаётся надеяться, что антимонопольная служба примет меры, соответствующее обращение в ФАС готовят предприниматели», - сообщил один из импортёров.

Китайский автопром газует

Китайские бренды Haval и Chery стремительно ворвались в тройку лидеров российского автомобильного рынка. Но что интересно, «китайцы» оказались намного более востребованы в Москве, чем на Дальнем Востоке. Так, на второй строчке по количеству проданных машин в российской столице - кроссовер Chery Tiggo 7 Pro. В дальневосточном регионе лидируют Toyota Corolla и Toyota Prius.

«Теоретически такая крупная компания, как наша, могла бы открыть во Владивостоке продажи китайского бренда. Но нужно понять, какой именно бренд интересен потребителю, потому что далеко не все они пользуются популярностью. И в любом случае, коммерческая структура должна понимать прибыль и точку окупаемости. Вкладывать огромные деньги и окупать их 15 лет – это неинтересно. Проще инвестировать в другие проекты, которые уже сейчас приносят стабильный заработок», - говорит Валерий Дегтярёв.

Денис Максименко считает, что «китайцы» могут потеснить «японцев» и «корейцев» на Дальнем Востоке, но для этого они должны будут придерживаться определённой ценовой политики.

«На волне успеха китайские бренды, пусть и не так значительно, но всё же подняли отпускные цены. Раньше было выгодно покупать китайские автомобили, потому что цены были очень конкурентными, и те же Chery, если не брать «вэдовые», стоили в районе 2 млн рублей. Это та цена, которая привлекала покупателя, потому что он мог приобрести новый автомобиль, грубо говоря, по цене японского с пробегом. Обратите внимание, как только HAVAL зашёл на рынок, моментально раскупили все машины именно из-за хороших прайсов», - комментирует эксперт.

Цены на китайские автомобили всё равно будут скорректированы в сторону их большей доступности, считает Денис Максименко. Люди хотят покупать новые машины, а китайские бренды изначально демонстрировали адекватную, гибкую ценовую политику. И у них есть все шансы занять свою большую нишу на Дальнем Востоке. Конкурировать китайский автопром будет главным образом с параллельным импортом, полагает эксперт.

Автоконцерн Mazda передал свою долю «Соллерсу» за один евро

фото: «Соллерс»

Отметим, что японский автоконцерн Mazda официально вышел из проекта по выпуску автомобилей и двигателей японской марки на мощностях совместного предприятия "Соллерс" в Приморском крае. Свою долю он передал «Соллерсу» по символической стоимости в 1 евро на условиях опциона, то есть возможности выкупить её в дальнейшем).

Правительство региона сообщает, что в 2023 году завод запустит новую производственную линию. По некоторой информации, это будет сборочное производство китайского бренда.

Параллельный импорт заработал на Дальнем Востоке

Сегодня дилеры активно развивают импорт новых автомобилей через третьи страны – Казахстан, Узбекистан и другие. Но к параллельному импорту это не относится.

«И раньше можно было привезти автомобиль в дилерский центр откуда-нибудь из Германии. На физическое лицо, разумеется. Просто стоял вопрос экономической выгоды, и никому это не было интересно, потому что всю административно-организационную часть представительство брало на себя - сертификацию, получение СБКТС, ЭПТС и другие вопросы. Сейчас ситуация изменилась. То, что раньше делало представительство, делают дилеры. Привозят через третьи страны новые автомобили, приобретённые на физлиц. Это выгоднее, чем параллельный импорт, так как физлица платят гораздо меньшую пошлину», - поясняет один из участников рынка.

Параллельный импорт осуществляет только юридическое лицо при соблюдении определённых условий.

Принятое 15 июля постановление правительства №1269 упростило ввоз иномарок юрлицами. Теперь им не требуется получать ОТТС или просить разрешение на его использование у держателей такого документа. Можно завозить транспортные средства в обход представительств зарубежных автоконцернов. Но не любые – только не из перечня, утверждённого Минпромторгом. Новые или не старше трёх лет. Заключение о соответствии требованиям выдаёт ФГУП «НАМИ».

Денис Максименко рассказывает, что схема параллельного импорта на Дальнем Востоке, наконец, заработала.

«Ничего сложного в параллельном импорте нет. Если автомобиль входит в перечень транспортных средств, разрешённых к параллельному импорту, компания имеет право обратиться в институт НАМИ и при наличии перечня документов, подтверждающих в том числе определённую категорию систем безопасности, получить заключение о том, что данный автомобиль можно беспрепятственно ввезти в Россию. Могу сказать, что эта схема уже работает. Предприниматели начинают разбираться в ней, тестируют её. У меня есть клиенты, которые привезли автомобиль Audi «на проверку» именно в рамках параллельного импорта, на юридическое лицо, для дальнейшей реализации через одну из площадок», - говорит Денис Максименко.

Директор компании Carwin Дмитрий Забора отмечает, что теоретически реализовать эту схему можно с помощью посредников.

«Параллельный импорт - это возможность оформления на нашу компанию машин до трёх лет, то есть новых или почти новых плюс соблюдение ряда других условий. В принципе, ничего особо сложного здесь нет, можно заключить договор с органом сертификации, чтобы он взял на себя вопросы оформления. Но нам это неинтересно, потому что таможенная пошлина значительно меньше, если ввозить автомобили на физлицо. По параллельному импорту целесообразно завозить машины, только если ты официальный дилер и продаешь их от лица компании по лизингу либо каким-то другим схемам. Тогда это компенсирует высокую пошлину», - поясняет Дмитрий Забора.

Владимир Шестак уверен, что даже если параллельный импорт будет эффективно налажен, это не закроет потребности рынка.

«В мире сохраняется дефицит автомобилей, вызванный дефицитом полупроводников, о чём мы немного забыли на фоне внутренних событий. Эта тенденция только усиливается. Сейчас даже в странах, откуда подразумевается параллельный импорт, сохраняется нехватка автомобилей. Какую-то часть спроса можно удовлетворить таким образом, но всю потребность она не закроет», - полагает Владимир Шестак.

Собеседники считают, что на Дальнем Востоке своя специфика. И если говорить о массовом спросе, б/у автомобили из Кореи и Японии здесь вне конкуренции.

Отметим, по данным «Автостата», с января по сентябрь текущего года в России было куплено почти 475 тыс. новых легковых автомобилей, что на 59% меньше, чем за 9 месяцев 2021 года. Объём рынка легковых автомобилей с пробегом составил 459,4 тыс. единиц, на 20,2% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Трутнев назвал некритичными пожароопасную и паводковую ситуации в ДФО

Трутнев назвал некритичными пожароопасную и паводковую ситуации в ДФО

Инфраструктурные субсидии получат 10 инвесторов ДФО

Инфраструктурные субсидии получат 10 инвесторов ДФО

Сбойка тоннеля состоялась на обходе Шкотово-Смоляниново в Приморье

Сбойка тоннеля состоялась на обходе Шкотово-Смоляниново в Приморье

Мастер-планы городов ДФО внесут в систему управления проектами

Мастер-планы городов ДФО внесут в систему управления проектами

В Лазовском районе Приморья бомбу выкинуло на берег

В Лазовском районе Приморья бомбу выкинуло на берег

«Якутское кино — это уже не феномен. Это индустрия»

«Якутское кино — это уже не феномен. Это индустрия»

Чьё посеем? Дальневосточные аграрии снижают зависимость от западных поставщиков

Чьё посеем? Дальневосточные аграрии снижают зависимость от западных поставщиков

Более миллиарда получит Забайкалье на развитие жилых комплексов

Более миллиарда получит Забайкалье на развитие жилых комплексов

Пульс угля — 22 апреля: угольная промышленность в моменте

Пульс угля — 22 апреля: угольная промышленность в моменте

Путешествие на другую планету: блогеры завершили экспедицию по БАМу

Путешествие на другую планету: блогеры завершили экспедицию по БАМу

Бюллетень EastRussia: обзор горнодобывающей отрасли ДФО — весна 2024

Бюллетень EastRussia: обзор горнодобывающей отрасли ДФО — весна 2024