- Вы с детства дышите йодом и солью?

- Вы с детства дышите йодом и солью?

- Я родился и вырос в поселке Рудная Пристань, поэтому мой интерес к морю совершенно понятен. Мы пацанами с класса шестого-седьмого, купив ласты, маски и трубки, ходили заниматься подводной охотой, причем охота была пуще неволи. На дворе тогда были 70-е.

- То есть это было ради пропитания?

- Нет, несмотря ни на что мы не голодали, это было просто реальное удовольствие от подводной охоты и бонус для домашней кухни. У нас всегда были свежая рыба и осьминоги на столе!

Я - моряк, отучился на штурмана в Дальневосточном высшем инженерном морском училище (сейчас - МГУ им. Г. И. Невельского. -

EastRussia), доработался до капитана, но не стал им, хотя диплом капитана есть. Его можно хоть сейчас подтвердить и идти работать на торговых судах. В 77-ом году я получил сертификат подводного пловца, сертификат PADI - в 1998-м. С 2010 года учу погружениям.

- «Наземные» фотографы знают разные приемы, строят скрадок, делают засидку, прикармливают. В чём особенности фотографирования подводных моделей? Есть ли удачное время, когда подводные обитатели теряют осторожность?

- «Наземные» фотографы знают разные приемы, строят скрадок, делают засидку, прикармливают. В чём особенности фотографирования подводных моделей? Есть ли удачное время, когда подводные обитатели теряют осторожность?

- Главное - это знать сезонность. У нас под водой только в определенный промежуток времени можно встретить определенные виды. То есть, грубо говоря, с декабря по март море практически вымирает. Ветрено, вода очень холодная (-2 градуса) и живности нет, все живое уходит на глубину, где теплее. И ныряние под воду, по большому счету, бессмысленно. С марта начинается бурный расцвет жизни под водой, а апреле-мае уже всё кишит, мелочевка оживает. Май – это самый расцвет криля, это маленькие креветочки такие. Криля едят все, в том числе киты. В июне его очень много! Вода теплеет, рыба просыпается и начинает его активно кушать, потом, к июлю, криль исчезает. Май и июнь – лучшее время для макросъемки у нас в бухте, очень много креветок и большое разнообразие голожаберных моллюсков.

Фото: Голожаберный моллюск Ancula giboza

Фото: Голожаберный моллюск Ancula giboza

С апреля-мая по июнь – лучше время для фотоохоты за волосатым и королевским крабом, он держится ближе к поверхности, а к лету уходит на большую глубину. Те же самые камчатские крабы в мае-июне у нас на глубинах от 20 метров, и достаточно редко встречаются и на мелководье. А как вода начинает теплеть (+5 градусов), они отходят на глубины до 30 м и глубже.

Фото: камчатские крабы.

Фото: камчатские крабы.

С середины лета по октябрь удачное время для съемки рыбы, кальмаров и каракатиц, большой - Rоssia pacifica и крошечной - Sepiola birostrata.

Фото: каракатица Сепиола двурогая (Sepiola birostrata)

Фото: каракатица Сепиола двурогая (Sepiola birostrata)

Осенью близко к берегу подходят медузы, такие как Aurelia aurita (медуза-Луна); медуза-грива Льва (Cyanea capillata) и гигантская медуза.

Фото: Медуза Aurelia limbata

Фото: Медуза Aurelia limbata

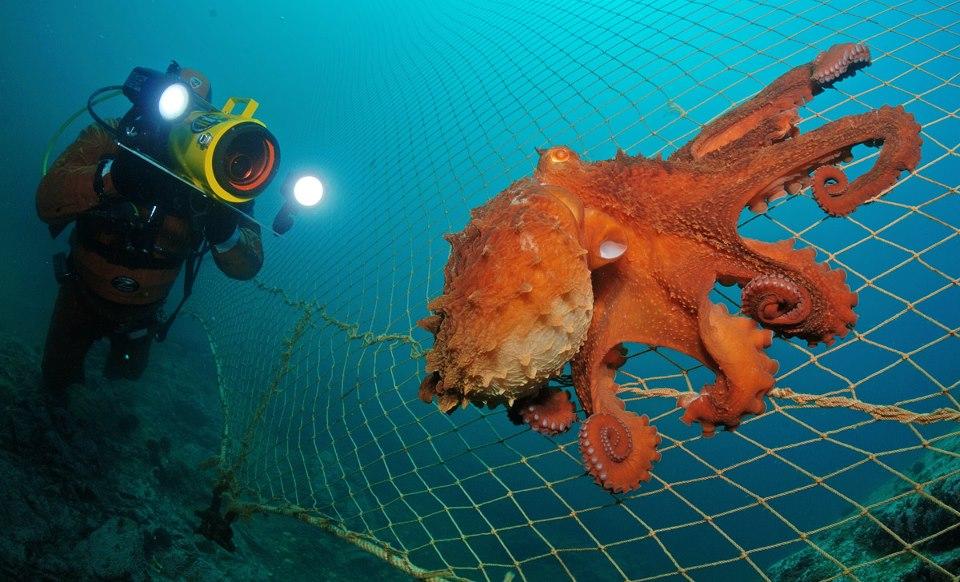

В конце сентября – начале октября в нашей бухте очень много гигантских осьминогов Дофлейна (Enteroctopus dofleini):

И в это же время наступает сезон спаривания у мохоголовой собачки Сайто, откладывающей икру в брошенных пустых раковинах мидий Грея:

Нерпы, тюлени Ларга достаточно любопытны, а молодые особи не боятся практически ничего! Но они находятся в социуме. Молодой только начинает подходить, появляется старый, на него гыркнул, и молодняк отплывает назад. И с нерпами бывает так: чем меньше ты обращаешь на них внимания, тем больше они начинают обращать внимания на тебя. Из серии: «О! На нас не реагируют, что это?» Быстрее туда, смотреть!

Стоит отметить, что многие животные, хищники, активны только ночью, и их можно увидеть лишь в тёмное время суток, а в остальное время – если повезёт. Те же самые осьминоги - они очень активны с закатом. Многие подводные обитатели в луче света просто замирают, и ты можешь подойти очень-очень близко и спокойно снимать.

- Цель ваших погружений – исключительно дайвинг, фотосъемка?

- Цель ваших погружений – исключительно дайвинг, фотосъемка?

- Я обычный человек! И я не вегетарианец. Морепродукты присутствуют на нашем столе, но к морю и его обитателям я отношусь бережно. Но 99% погружений – это учеба дайверов и фотографирование для себя.

- Есть ли в Японском море такие бонусы, которых нет больше нигде в мире?

- Японское море одно из самых насыщенных. Но оно не такое яркое. То есть в тех же тропиках, в тех же самых коралловых садах, там будет куча разнообразия, мельтешащих рыбок, но 2-3 вида. Подобные вещи можно увидеть и у нас, зная где. По большому счету, наше море не сильно отличается по разнообразию от тропиков. У нас огромное количество тех же самых водорослей и травы. Особенность севера Приморья состоит в том, что именно здесь встречаются холодное охотское и ветвь тёплого течения Куросио. Эти условия создают в толще воды неповторимый мир, где арктическая фауна и флора соседствует с субтропической.

Большие осьминоги - это то, чем мы можем гордиться!

Со своим первым осьминогом я познакомился в 75 году, и за более чем 40 лет хорошо изучил этих созданий. Они умны и быстры, но, увидев дайвера, осьминоги ищут внимания и понимания. Стратегия такая: я нахожу осьминога и выманиваю его из норы, играю с ним, помогая участникам погружения сделать фото. Осьминоги быстро устают от слепящих вспышек, потому после 7-10 минут я увожу его обратно к укрытию. Самый крупный осьминог, которого мне доводилось встречать, на глаз весил больше 30 килограммов.

Иногда бывает так, что осьминог просто не в настроении позировать фотографу, и тогда он старается убежать. Гоняться за убегающим осьминогом то еще удовольствие - сбитое дыхание, мгновенно увеличившийся расход воздуха и стрелка манометра, скачками устремившаяся к красному сектору. Иногда осьминог убегает наверх, к поверхности - тут его +100500 не догнать, ведь у него нет проблем с быстрым подъемом. Часто большие осьминоги замирают в открытом состоянии - все его восемь лап раскинуты на 360°, мантия между ними натянута наподобие зонтика. И в таком состоянии он может находиться до одной минуты, после чего резко закрывает свой зонт и уплывает.

Также у нас водится уникальная японская мохнатоголовая собачка, самая дружелюбная к дайверам, достаточно крупная, сантиметров 60-70. Она не эндемик нашего моря, но практически. В Восточно-Китайском море также есть кусочек её ареала, в стороне Японии есть.

- На каких глубинах происходит ваша фотоохота в бухте Рудной – от и до?

- От 1 до 30 м, смотря что мы хотим снять. На глубине 30 м можно находиться всего лишь минут 15, тебя декомпрессия выгонит обратно на поверхность, но там есть определенные штуки, ради которых ты туда ныряешь. А в районе бухты Рудной мелководье, максимальная глубина 30 м. В 50 км на юг от Рудной находится залив Владимира. На расстоянии 7 км от залива Владимира глубина составляет более 2000 м. Японское море очень глубокое!

- Есть ли такие подводные жители, которых вы уже узнаете в лицо и которые узнают вас? Может, кому-то вы дали клички?

- У нас слишком много народу! То есть это нужно найти совершенно глухое место, где вы ныряете и снимаете только один, и животных можно приучить к вашему присутствию. Место популярное, в том числе среди ученых, потому что примерно 95% видов голожаберных моллюсков Японского моря обитают в бухте Рудной.

- Как обстоят дела с браконьерством, есть ли какая-то морская инспекция?

- Подводное браконьерство у нас не развито, потому что у нас нет трепанга и практически нет гребешка. А ГМИ у нас есть.- В отличие от города Владивостока и той же самой Находки, где есть множество мест, где можно спустить лодку, у нас в бухте Рудной это можно сделать лишь в одном месте! Мы спускаем лодки в устье реки Рудной, и туда же возвращаемся. То есть поставить там одного инспектора, можно спокойно решить проблему.

- Кто ваши фавориты?

- Я всех люблю снимать. Но у каждого подводного фотографа есть так называемый виш-лист. У нас на Японском море куча таких животных, которых мне хотелось бы снять. Но весь вопрос сводится к тому, как и где их найти? Есть такая рыба – морской чёрт, за 40 лет нырялки я встретил её один-единственный раз, причем совершенно неожиданно и не был к этому готов. Другие рыбки из семейства лисичек, в Японском море их обитает около 30 видов, а я видел всего лишь 5 или 6.

- Кого снимать сложнее всего? Кто самый скрытный и пугливый?

- У нас есть огромная рыба - дальневосточная зубатка (лат. Anarhichas orientalis), она у нас в Приморье находится под охраной, потому что она очень редкая. Я года три не встречал её под водой. В прошлом году мы её видели, но она сидела в таком месте, где не хотелось ее пугать. На следующий день пришли, а она уже куда-то уплыла.

- Советы неофитам подводной съемки. Нужно ли быть дайвером-профи, чтобы делать хорошие снимки, или достаточно пройти курсы, запастись оборудованием, подводными боксами, вспышками… И какова цена вопроса?

- Для того, чтобы стать нормальным подводным фотографом, нужно уметь хорошо плавать под водой со скубой. Вы должны уметь находиться под водой достаточно долго, чтобы спокойно и аккуратно приближаться к животному. Не мутить, самое основное! Поднялась взвесь – картинка испортится. Придется либо тратить много времени в фотошопе, чтобы убрать взвесь, а лучше не поднимать её сразу. Вторая тема, что фотооборудование, даже достаточно простое, если брать мыльницу, бокс и свет, стоит дорого. А народ считает, что можно купить простейший какой-то боксик, и ту же самую Go Pro, и думает, что всё будет получаться. Ничего не выйдет, нужен свет! Для того, чтобы снимать кино, вы должны обладать навыками видеосъемки, чтобы было профессионально и интересно. Потому что снимать тупо просто весь ваш дайв и пытаться народу показать, самых терпеливых хватит минут на 5. Кино должно быть коротким, ёмким и отражать суть. И с фотографией такая же штука.

Экипировка дайвера и фотооборудование для съемки под водой - удовольствие очень дорогое. Цена нового гидрокостюма в районе 60 тысяч рублей. Как пример, я жене покупал фото-комплект для начала: камера-мыльница - 10 тыс. рублей, бокс к нему - 12 тыс. рублей. Итого 22 тыс. Уже можно снимать, и может даже что-то получится. Но чтобы снять хорошо, его нужно дооснастить: платформа для камеры, рукоятки, вспышка, провода. Итого набежало еще под 40 тысяч. То есть это просто маленькая мыльница. А если брать зеркальную камеру, то берем Nikon D800 (камере уже более 5 лет): цена самого фотоаппарата в районе 80-120 тысяч рублей, бокс под него б/у - около 1,5 тысяч долларов, можно попробовать купить. Оптика - нужно минимум два объектива: 60 мм Macro (25 тыс. руб.) и Fish-eye Sigma 15 мм (30 тыс. руб.). Еще нужны порты для бокса, чтобы использовать эту оптику - 10 тыc. и 20 тыс. – это самое недорогое. Подводная вспышка стоит более 500 долларов, их нужно две. Руки для вспышек. То есть в полмиллиона можно попробовать уложиться.

- Удается ли вам окупать эти затраты?

- Нет, нереально. Это хобби, на которое мы тратим деньги. За рубежом есть маленькая кучка фотографов, попавших в струю, они могут позволить себе продавать картинки журналам и с этого более-менее жить. И то речь о грантах, чисто самой фотографией прокормиться нереально. У нас, в России - 100%. На фотостоки загружать тоже нет смысла, это довольно узкий специфический жанр.

Фото: Агономал хоботный (семейство лисичек)

Фото: Агономал хоботный (семейство лисичек)

- Сухопутный фотограф vs подводный: в чём принципиальное различие и сложно ли наземному перестроиться на съемку в море?

- Если вы умеете снимать хорошо в принципе, и у вас нет проблем с получением нормальной картинки, вы не задумываетесь об экспозиции - как диафрагму открыть, композицию выстроить, и т.д., и всё это делаете на автомате, вам эти навыки очень помогут и под водой. Потому что под водой 90% действий выполняется именно в мануале. А законы композиции едины на суше и в море.

- Недавно вы раскритиковали участников всероссийского конкурса подводной фотографии. Неужто все так слабы?

- Если мы говорим о московском конкурсе, всё очень серьезно упирается в тех, кто отбирает. Часто человек, который отбирает фотографии, он же еще и участник. То есть, грубо говоря, 4-5 человек, знающих друг друга, могут спокойно убрать более сильные картинки. Это не кошерно! Так быть не должно, и это не вызывает уважения. Есть один известный конкурс «Золотая черепаха», когда он проводился во второй раз, моя картинка прошла и она была на обложке итогового альбома. С тех пор (за 10 лет) я не попал туда ни разу. В 2017 году после долгого перерыва я послал свои фотографии на «Золотую Черепаху», в полуфинал прошли 6 моих картинок. Судило достаточно открытое жюри, но оценки были от 0 до 9. Я участвовал в чемпионатах мира и Азии по подводной фотографии, там самая большая и самая маленькая оценки откидываются, чтобы получить объективность. Судейство наших фотоконкурсов смешное. А я хочу честно, не занимаюсь накруткой, не прошу голосовать за меня, это мой внутренний принцип! Но есть и радость. В 2017 году - в номинации «Подводный мир» конкурса «Самая красивая страна» от Русского географического общества я стал победителем.

Фото: молодой осьминожка Дофлейна.

Фото: молодой осьминожка Дофлейна.

- В 2006 году, согласно исследованию Института Блэксмита, местность входила в список самых загрязнённых в мире. Как вы можете оценить экологическое состояние бухты Рудной и Японского моря сейчас? Изменилось ли оно в лучшую или худшую сторону за годы, десятилетия ваших наблюдений?

- Это оценка относится скорее к 90-м годам прошлого столетия. Во времена Советского союза предприятия «Дальполиметалл» (горно-металлургический комплекс в городе Дальнегорск; в пос.Рудная Пристань расположен металлургический цех (свинец) и стивидорный цех; единственный в регионе производитель свинцового и цинкового концентратов. -

EastRussia) и «Бор» (АО «Горно-химическая компания Бор», Дальнегорское борнорудное месторождение; третье место в мире по производству борсодержащей продукции и единственный в России производитель. -

EastRussia) работали на 100%, а сейчас от силы на 20% от своей мощности. 25 лет затишья на нашей природе сказались наилучшим образом. Стало меньше вредных сбросов в акваторию. Теперь у нас огромное количество красной рыбы, количество заходящего лосося возросло многократно. Но, в то же самое время, рыбоохрану практически убрали, и браконьеров на речке стало просто немеряно. Пройдет 2-3 года, лосось, увы, может опять пропасть.

- Расскажите о вашем дайв-центре пос.Смычка. У вас есть какая-то своя особая метода?

- Расскажите о вашем дайв-центре пос.Смычка. У вас есть какая-то своя особая метода?

- Люди говорят, легче учиться заграницей. Легче, да, я верю, но не дешевле. Начать погружаться в холодную воду (а у нас холодная вода), вам будет очень сложно. У меня был случай: знакомая девочка-дайвмастер из Хабаровска, у которой больше 700 зарегистрированных погружений в тропиках, приехала ко мне учиться нырять в сухом костюме. Отучились, были смешные случаи в процессе. Вот она даже говорит, надо шесть-восемь погружений, чтобы прийти в себя. Холодная вода - это другое совершенно!

Ныряльный сезон с катера начинается с открытием навигации 15 апреля и длится обычно до 15 ноября. В Японском море вода меняется от 1° до 20°С. Бывает в августе на поверхности 20-22, а в глубине 15 метров при этом 4°С тепла. У нас очень холодное течение подходит везде и всюду.

С апреля по ноябрь я делаю в наших водах более 200 погружений. То есть в месяц у меня получается от 30 до 50 погружений. Длятся они от 40 минут до часа. Ученики иногда заставляют понервничать, но у меня большой опыт, потому я не допускаю паники и быстро беру ситуацию в свои руки. Гостям мы предлагаем «полный пансионат» - проживание, питание, и, собственно, погружения в моём сопровождении.

- Как попасть в вашу школу дайвинга?

- На Фэйсбуке у меня есть страница

Lucky Octopus Diving Lodge. Дайвинг в России достаточно холодный, но юг Приморья тёплый. А по дистанции равноценно, что ехать из Хабаровска до меня, что на юг Приморья.

- Случались ли у вас научные открытия неизвестных видов морской флоры или фауны?

- Случались ли у вас научные открытия неизвестных видов морской флоры или фауны?

- Голожаберных моллюсков 5-6 видов, впервые встреченных в нашей части Японского моря, находил я, но ученый, который делал их описание, скромно об этом умолчал. Благодаря Интернету все наши любимые ученые, знающие, куда смотреть, легко отслеживают тематику. Просто потом приходят и говорят: это я нашел. Более честные ссылаются на фотографов, менее честные - умалчивают. Но пусть это остается на их совести.

Я стараюсь собирать любые книжки по нашей фауне, потому что мне интересно, что я фотографирую. На данный момент я уже на 80% могу просто увидеть и понять, что это за вид, и определить его латинское название.

Во время погружений случаются и исторические открытия. В 2003 году я одним из первых попал в затонувшую шхуну "Виктория" в заливе Ольга. Десятью годами позднее я делал фотосъемку у острова Скрыплёва на миноносце № 208. Он утонул в 1904 году, подорвавшись на японской мине. Еще один пример - пропавшее торговое судно "Викинг". Я помог раскрыть тайну его крушения. Этот норвежский пароход в 1905 году двигался на север и в тумане напоролся на скалу. Здесь имеет место навигационная ошибка. Об этом судне упоминал еще Владимир Арсеньев. В этом же списке остатки крейсера-участника Цусимы "Изумруд", он лежал на мели. Уверен, море хранит массу других секретов.

Фото: Морской чертик (Limacina hellicina)

Фото: Морской чертик (Limacina hellicina)

- Чем занят дайвер, подводный фотограф зимой?

- Часть людей приходит зимой учиться дайвингу в бассейне. А так - дома сидим. Или стараемся продлить лето за деньги, как в анекдоте советских времен. Жил человек и всё время расстраивался, что у него день рождения летом. А сейчас он вырос и совершенно спокойно себя чувствует, потому что может сделать себе день рождения летом за деньги. До открытия сезона-2018 осталось менее 3-х месяцев, половина зимы позади. Как тут не вспомнить о том, что нас ждёт весной в холодной воде бухты Рудной!

- Туристов в Приморье каждый год пугают акулами. 2017-й не стал исключением. А у вас они есть?

- Опасных ситуаций не возникало ни разу. Сельдевые акулы у нас постоянно плавают, они охотятся на лососей. На людей они не нападают, хотя и являются прямыми родственниками большой белой акулы. За 40 лет нырялки я дважды видел колючую акулу катран под водой, и это большая радость встретить её!

Фото:

Андрей Шпатак. фото: Приморский океанариум

фото: Приморский океанариум .png) На Базе исследования морских млекопитающих белухи живут в естественных условиях – в морской воде. Вольер для белух выполнен из специальных нержавеющих труб покрытых сверху палубой. Весь каркас держится на специальных поплавках. фото: Приморский океанариум

На Базе исследования морских млекопитающих белухи живут в естественных условиях – в морской воде. Вольер для белух выполнен из специальных нержавеющих труб покрытых сверху палубой. Весь каркас держится на специальных поплавках. фото: Приморский океанариум

Рыбацкая сеть - тематическое фото. Изображение от jcomp на Freepik

Рыбацкая сеть - тематическое фото. Изображение от jcomp на Freepik

Встреча с косаткой для белухи смертельна. фото: shutterstock.com

Встреча с косаткой для белухи смертельна. фото: shutterstock.com

Тематическое фото. источник: shutterstock.com

Тематическое фото. источник: shutterstock.com

На БАМе в Забайкалье появилась новая грузовая площадка

На БАМе в Забайкалье появилась новая грузовая площадка

Меню с ягелем и локальными деликатесами разработали участники гастрофестиваля в Забайкалье

Меню с ягелем и локальными деликатесами разработали участники гастрофестиваля в Забайкалье

Цех для обработки металлоконструкций появится в Приморье

Цех для обработки металлоконструкций появится в Приморье

Мир возможностей Чукотки откроют гости на выставке «Улица Дальнего Востока»

Мир возможностей Чукотки откроют гости на выставке «Улица Дальнего Востока»

МЧС России: Семь человек спасены при пожаре в больнице Приморья

МЧС России: Семь человек спасены при пожаре в больнице Приморья

В зоне правительственного внимания

В зоне правительственного внимания

Киль подкачал

Киль подкачал

Заработал закон, обязывающий банки приостанавливать подозрительные переводы

Заработал закон, обязывающий банки приостанавливать подозрительные переводы

Пульс угля — 22 июля: угольная промышленность в моменте

Пульс угля — 22 июля: угольная промышленность в моменте

Бюллетень EastRussia: отраслевой обзор сельского хозяйства ДФО — лето 2024

Бюллетень EastRussia: отраслевой обзор сельского хозяйства ДФО — лето 2024

«На гребне!» гастрономических изысков

«На гребне!» гастрономических изысков