Ольга Шевченко человек не новый для Приморского океанариума. Она работает в учреждении более 10 лет, занимала за это время разные должности – ученого секретаря, заместителя директора по научной работе, руководителя службы экологического просвещения. Является организатором всех эколого-просветительских проектов Приморского океанариума. Кандидат биологических наук, доцент. Избрана директором океанариума полгода назад, и, похоже, за эти шесть месяцев климат в нашумевшем учреждении начал меняться.

– Ольга Геннадьевна, прошлый год для океанариума – сплошная черная полоса: гибель животных, скандалы внутри коллектива, увольнения. Вам не страшно было принимать хозяйство с таким «наследством»?

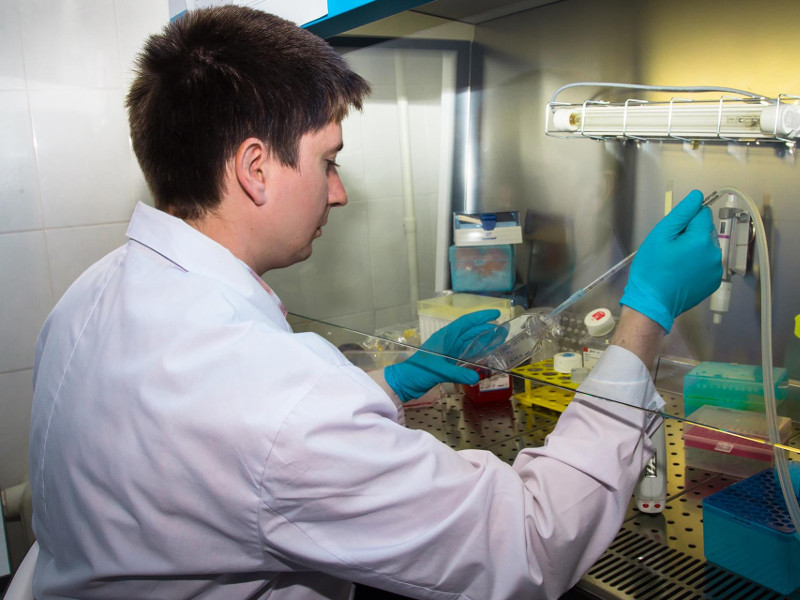

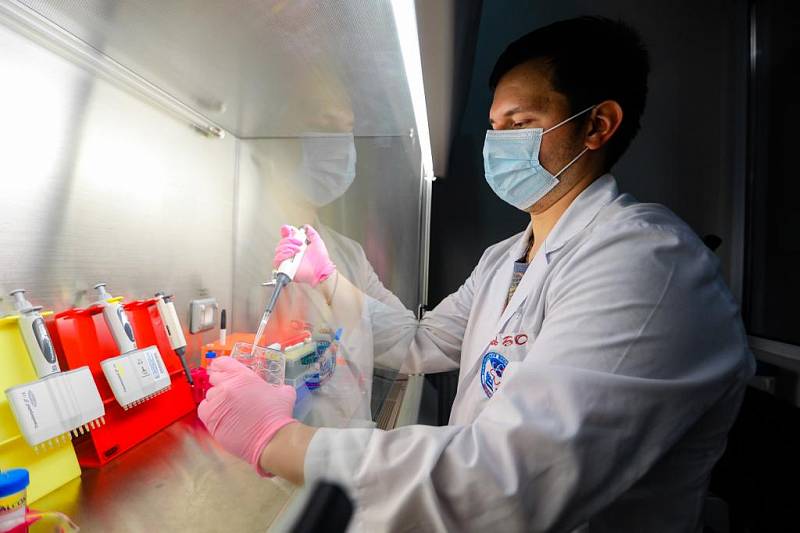

– У меня было понимание ситуации изнутри и видение того, в каком направлении развиваться. Первое, что мы сделали, это обозначили четкий курс на развитие науки и просвещения на базе Приморского океанариума. Безусловно, коллеги до меня проделали немалый путь в этом направлении, но сейчас стоит задача углубить и расширить научную составляющую, тем более, что мы обладаем прекрасной базой для этого. В первую очередь, это богатейшая коллекция различных гидробионтов, которая позволяет проводить научные работы различного уровня. Второе – укомплектованные современным научным оборудованием лаборатории, на площадке которых мы готовы принимать исследователей со всей страны по направлению морская биология. В-третьих, – кадры, а они, как известно, решают всё. В этом году принято решение выделить средства на поддержку научно-исследовательских работ, проводимых нашими сотрудниками. Итоги будут подведены в конце года, а размер премии будет напрямую зависеть от публикационной активности исследователя.

– Какие задачи вам пришлось решать в первую очередь?

– Самая первая задача, которую мне пришлось решать с первого дня работы в новой должности – это сохранение коллектива и поиск специалистов нашего профиля. Большую часть вакансий мы закрыли. Частично важные позиции были закрыты с помощью коллег из центральной части России, которые переехали во Владивосток для работы в океанариуме, и это оказалось очень здорово, поскольку от них мы получили мощную поддержку в виде опыта, свежих идей и решений, нового видения старых проблем.

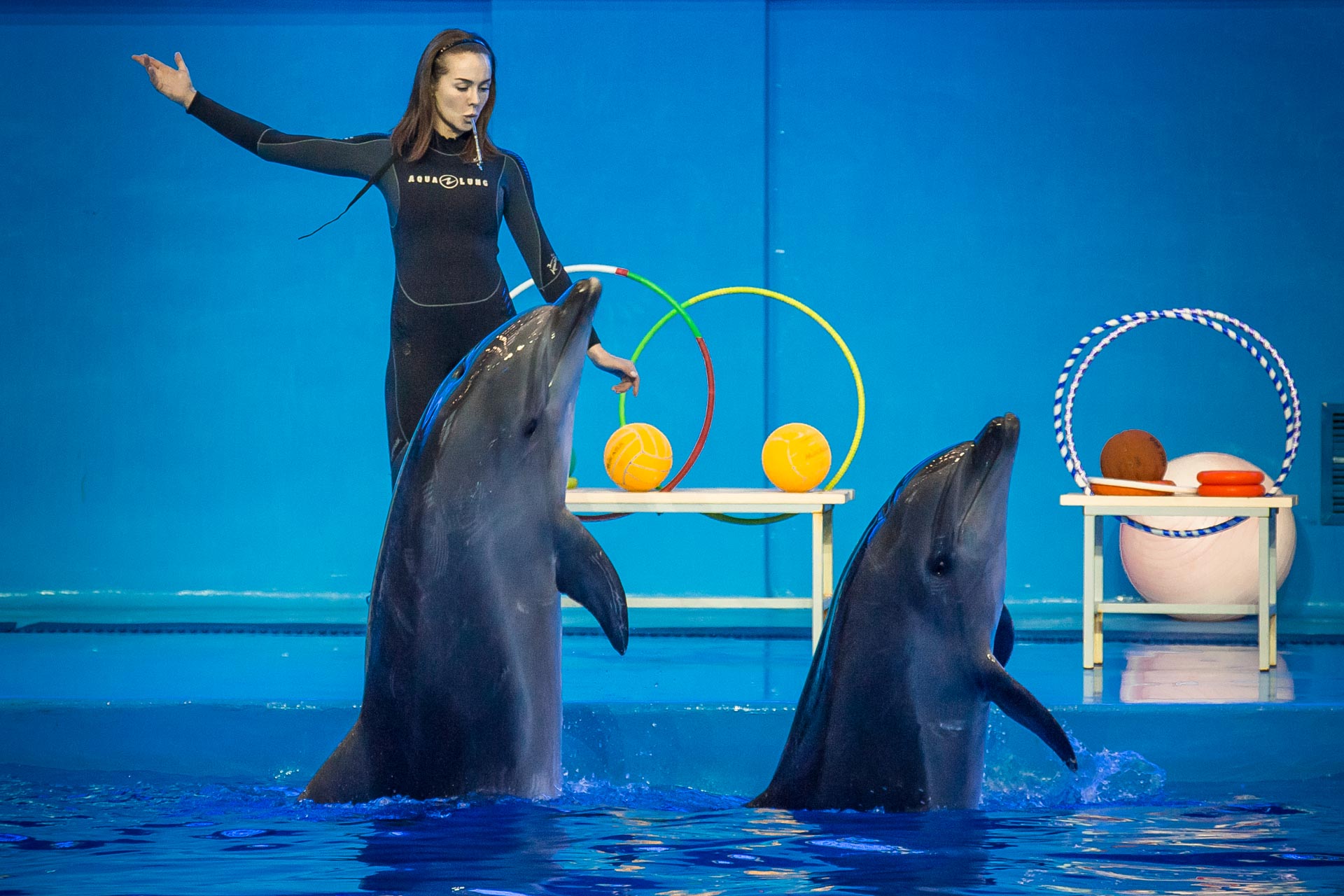

Тренеры и ветеринары морских млекопитающих – редчайшие специалисты, фото: Приморский океанариум

Сегодня мы все еще продолжаем укомплектовывать штат кадрами. В океанариуме востребованы очень узкопрофильные профессии – тренеры и ветеринары морских млекопитающих, таких специалистов – единицы на Дальнем Востоке. Предпринимаем важные шаги в сторону обучения и переобучения кадрового состава. Сейчас заключено соглашение с Институтом Мирового океана Дальневосточного федерального университета, в рамках которого будет осуществляться подготовка кадров по инженерным направлениям. Очень рады видеть студентов-биологов на практику и готовы предоставить им работу после завершения обучения в вузах.

– Самые громкие новости об океанариуме касались содержания животных, общественность бурно реагирует каждый раз, когда погибают морские млекопитающие или рыбы. Какие шаги вами были приняты, чтобы улучшить условия жизни питомцев?

– Сохранение здоровья наших подопечных стоит на повестке дня ежедневно. Мы пересмотрели рационы питания, усилили ветеринарный контроль за состоянием животных и условиями их содержания, провели дорогостоящий ремонт танков, в которых они содержатся, увеличили физические нагрузки для млекопитающих в рамках программы поддержания их здоровья, постоянно проводим обогащение среды обитания. Самое главное – у нас есть полное понимание со специалистами, которые ежедневно напрямую работают с гидробионтами. Это особенные люди, ведь работать с морскими животными дано не каждому, и работать просто, чтобы отбыть положенное количество рабочих часов, у них не получается. В океанариуме остаются те, кто пришел сюда по призванию, и, к счастью, таких людей немало.

И с рыбами тоже не все так просто. Это только кажется на первый взгляд, что рыба не чувствует, плавает в воде, ест, смотрит на вас. Необходимость вступать с гидробионтами в «диалог», приводит к тому, что специалисту нужно «стать своим» для них, научиться вести себя так, чтобы вызвать полное доверие, поскольку животное, будь то скат, калуга, ауха, акула или морж, не подпустят того, кого боится. На то, чтобы достичь взаимодействия только с одной особью, может уйти несколько лет.

Байкальские нерпы, фото: Приморский океанариум

Мы прилагаем все усилия к тому, чтобы нашим подопечным жилось у нас максимально комфортно, в условиях приближенным к природным. Не перестаю повторять фразу, что мы – обслуживающий персонал для наших животных. Природоохранная прокуратура, под чутким контролем которой мы исправляли выявленные недочеты, нашей работой довольна, и я считаю это большим достижением.

– Почему все-таки животные гибнут в искусственных условиях?

– По разным причинам. Слабо изученные наукой виды, отсутствие высококлассных профессионалов по определенным группам гидробионтов, недостаточно опыта. Очень сложно содержать животных, которые живут в среде, чуждой для человека. Мы, человечество, еще очень многого не знаем о Мировом океане. И человеческий фактор, а на самом деле – невнимательность, халатность, тоже могут быть этими причинами.

Тихоокеанские афалины, фото: Приморский океанариум

Этой весной мы потеряли детеныша тихоокеанской афалины, и это было очень больно, мы все сильно переживали потерю. Он родился в нашем океанариуме, и это редчайший случай, исчисляемый в мире единицами. Ученые широко в мире изучают китообразных, но накопленных сведений по изучению их жизни пока недостаточно. Задача науки – сохранить и увеличить число морских млекопитающих, поскольку для нормального функционирования Мирового океана система должна быть равновесной, а это означает, что все виды животных, которые в ней сейчас обитают, должны иметь все шансы благополучно жить и дальше. Наш научно-образовательный комплекс справляется с задачей содержания китообразных в условиях искусственного и полувольного содержания, что может быть хорошим подспорьем для проведения научных исследований.

– Та точка зрения, которую вы сейчас транслируете, противоречит общепринятой - что дельфинарии и зоопарки содержат животных на потеху публике…

– Здесь необходимо понять, какова изначально была цель строительства Приморского океанариума. Он был задуман и построен как подразделение Национального научного центра морской биологии им. А. В. Жирмунского ДВО РАН по указу Президента Российской Федерации. Приморский океанариум – единственный в стране, который входит в систему Министерства науки и высшего образования. А идея открыть такую научную базу принадлежала академику РАН, директору Института биологии моря ДВО РАН Владимиру Леонидовичу Касьянову. Он еще в 2004 году сформулировал основную концепцию проекта – океанариума, который будет заниматься наукой и образованием. И это было целесообразно: многие исследования можно выполнять не в экспедициях, а в экспозициях. Сегодня, спустя 20 лет, даже те океанариумы, которые открывались как коммерческие, сегодня занимаются просвещением и образованием. И это мировой тренд современности. Приморский океанариум – не развлекательный комплекс, хотя многие программы для детей мы делаем в игровой форме, чтобы доступно преподнести материал даже дошкольнику. Мы в первую очередь – научное и эколого-просветительское учреждение.

– Какие направления науки развиваются в океанариуме?

– На базе океанариума работает Центр коллективного пользования, в котором проводятся исследования по ряду научных направлений. Большая многолетняя работа ведется по изучению фитопланктона в прибрежных водах острова Русский. Микроводоросли используют для оценки качества и состояния водной среды. Наши специалисты обнаружили около 20 новых для вод России и Японского моря видов микроводорослей. Данные о них представлены на российских и зарубежных конференциях и симпозиумах. На основании этих исследований написано три десятка научных работ, защищены магистерские и кандидатские диссертации.

Наши специалисты в ходе исследования морфологии клеток крови белух установили наличие клеток, ранее не описанных в специальной литературе. Они называются базофилы – это крупные лейкоциты, или белые клетки крови. Была проведена работа по фотофиксации и описанию базофилов, сейчас планируется издать гематологический атлас, в котором будет собрана полная информация о клетках морских млекопитающих. Это поможет следить за состоянием здоровья животных, содержащихся в искусственной среде и в естественных условиях.

Работа в лаборатории, фото: Приморский океанариум

Еще один серьезный научный интерес связан с гидроакустикой, исследования проходят с привлечением белух. Эти разработки ведутся совместно с ННЦМБ ДВО РАН, Тихоокеанским филиалом ВНИРО и ДВФУ. Ученые работают над снижением уровня конфликта рыболовства и морских млекопитающих. Не секрет, что многие морские млекопитающие погибают во время добычи промысла рыбы, при этом наносят вред рыболовству, портят орудия лова, уменьшают вылов. На нашей Базе исследования морских млекопитающих мы можем отработать некоторые действия, которые позволят безопасно отводить белух, ластоногих, касаток от рыболовецких судов, сохранив их популяцию и не причиняя ущерба рыболовству.

Но только на морской биологии мы не останавливаемся. Сейчас мы плотно сотрудничаем с Ботаническим садом-институтом ДВО РАН, несмотря на то, что у нас разные профили. Мы предоставляем свою территорию, размер которой составляет более 37 000 квадратных метров, под научные проекты. Вместе со специалистами Ботсада мы начали высаживать реликтовые растения. Первым проектом стала закладка рощи гинкго двулопастного, который будет активно использоваться нами в просвещении и образовании. В будущем году запланированы закладка экспозиции «приморские луга», для посетителей она будет выглядеть эффектно, как колосящееся разнотравье, а для наших коллег представляет сугубо научный интерес.

– Борьба за экологию, воспитание экологического сознания сегодня один из мировых трендов. Его реализуют как специальные общественные и государственные, так и бизнес-организации. Как выстроен этот процесс в Приморском океанариуме?

– Экологическое просвещение – это наша гордость и то направление, которым мы известны далеко за пределами Приморского края. Одной из вершин в этом деле стало получение национальной экологической премии имени В.И. Вернадского за высокие достижения в области экологии и охраны окружающей среды. Началось все 10 лет назад с обычных занятий типа биологических кружков для детей. За годы мы аккумулировали и преобразовали опыт работы в общеобразовательных школах, опыт ученых и собственные наработки в уникальные просветительские программы для детей разного возраста. Дети, посещая океанариум и наши просветительские программы, получают представление об окружающем мире, Мировом океане и его обитателях. Эта работа объединяет весь коллектив Приморского океанариума: на занятия к ребятам приходят наши водолазы, тренеры морских млекопитающих, биологи.

Дети, посещая океанариум и просветительские программы, получают представление об окружающем мире, Мировом океане и его обитателях. фото: Приморский океанариум

Вначале этого пути мы были убеждены, что делаем хорошее и важное для общества дело: показываем, какой водный мир многообразный, красивый и вместе с тем очень хрупкий. Сегодня при каждом океанариуме или зоопарке есть подобные занятия, мастер-классы и программы, но в 2013 году мы были практически единственными в стране, кто предложил такой формат работы с детьми на научной основе.

– Вернемся к морским млекопитающим и гидробионтам, которые содержатся в Приморском океанариуме, как вы говорите, для науки. Это вполне гуманное и логически понятное объяснение, которое, как минимум, имеет место быть. И все-таки: что должно случиться, чтобы звери были выпущены в родную среду?

– Вопрос с животными, которые много лет жили в искусственной среде, неоднозначный. На нашей Базе исследования морских млекопитающих не раз происходило так, что несколько особей уходили из вольерных комплексов в открытое море, но спустя какое-то время самостоятельно возвращались. Это говорит о том, что животные выбирали Базу как наиболее комфортное место обитания. Более того, они сразу же встраивались в тренировочный процесс, прекрасно помня все наработки даже спустя год после своего отсутствия.

Приморский океанариум ведет деятельность по охране редких и исчезающих видов животных, а также способствует увеличению популяций разных видов гидробионтов. Это уже известная история, как к нам попал северный морской лев – сивуч Айк. Ученые нашли его в 2012 году на лежбище острова Тюлений Сахалинской области в трехмесячном возрасте. По неизвестной причине мама оставила его, но не исключено, что она стала жертвой касаток или акулы. Ученые начали наблюдать за малышом, который пытался прикармливаться у других самок – такое у них случается. Однако, сородичи начали проявлять к нему агрессию, было принято решение незамедлительно передать детеныша Приморскому океанариуму.

Сивуч Айк, фото: Приморский океанариум

Мы успешно разводим пингвинов Гумбольдта, занесенных в Красную книгу Международного союза охраны природы. Благодаря комфортным условиям содержания в океанариуме, птицы объединяются в пары, высиживают яйца и дают потомство. Более того, Приморский океанариум – единственное место в стране, где определяется пол птенцов пингвинов. Наши специалисты используют молекулярно-генетический метод как наиболее щадящий – при помощи буккального мазка из защёчной области.

Наши воспитанники, ученики студии «Белёк» Приморского океанариума, участвуют в возобновлении популяции лососёвых рыб. Каждую весну они отправляются на рыбоводный завод для выпуска молоди кеты в реку Барабашевка Партизанского района Приморского края.

Доброй историей этой весной стала передержка краснокнижной дальневосточной черепахи Pelodiscus maackii в океанариуме. Она была найдена в минусовые температуры в черте города неравнодушными людьми и поселилась в Приморском океанариуме под наблюдением ветеринаров и биологов на два месяца. За это время мы ее подлечили, выкормили и затем выпустили в естественную среду обитания в пойму реки Раздольная – там обитает небольшая популяция этого вида.

В наших стенах родился морской котик Марио, недавно мы отметили его трехлетие. За три года он вырос в настоящего артиста, и наравне со взрослыми принимает полноценное участие в демонстрации навыков морских млекопитающих.

Я уверена, что в Приморском океанариуме сформировался слаженный профессиональный коллектив, главные ценности которого – изучение и создание условий для долгой и комфортной жизни животных!

-

-  На БАМе в Забайкалье появилась новая грузовая площадка

На БАМе в Забайкалье появилась новая грузовая площадка

Меню с ягелем и локальными деликатесами разработали участники гастрофестиваля в Забайкалье

Меню с ягелем и локальными деликатесами разработали участники гастрофестиваля в Забайкалье

Цех для обработки металлоконструкций появится в Приморье

Цех для обработки металлоконструкций появится в Приморье

Мир возможностей Чукотки откроют гости на выставке «Улица Дальнего Востока»

Мир возможностей Чукотки откроют гости на выставке «Улица Дальнего Востока»

МЧС России: Семь человек спасены при пожаре в больнице Приморья

МЧС России: Семь человек спасены при пожаре в больнице Приморья

В зоне правительственного внимания

В зоне правительственного внимания

Киль подкачал

Киль подкачал

Заработал закон, обязывающий банки приостанавливать подозрительные переводы

Заработал закон, обязывающий банки приостанавливать подозрительные переводы

Пульс угля — 22 июля: угольная промышленность в моменте

Пульс угля — 22 июля: угольная промышленность в моменте

Бюллетень EastRussia: отраслевой обзор сельского хозяйства ДФО — лето 2024

Бюллетень EastRussia: отраслевой обзор сельского хозяйства ДФО — лето 2024

«На гребне!» гастрономических изысков

«На гребне!» гастрономических изысков