Забайкалье - единственное место в мире, где встречаются бассейны трех великих рек.

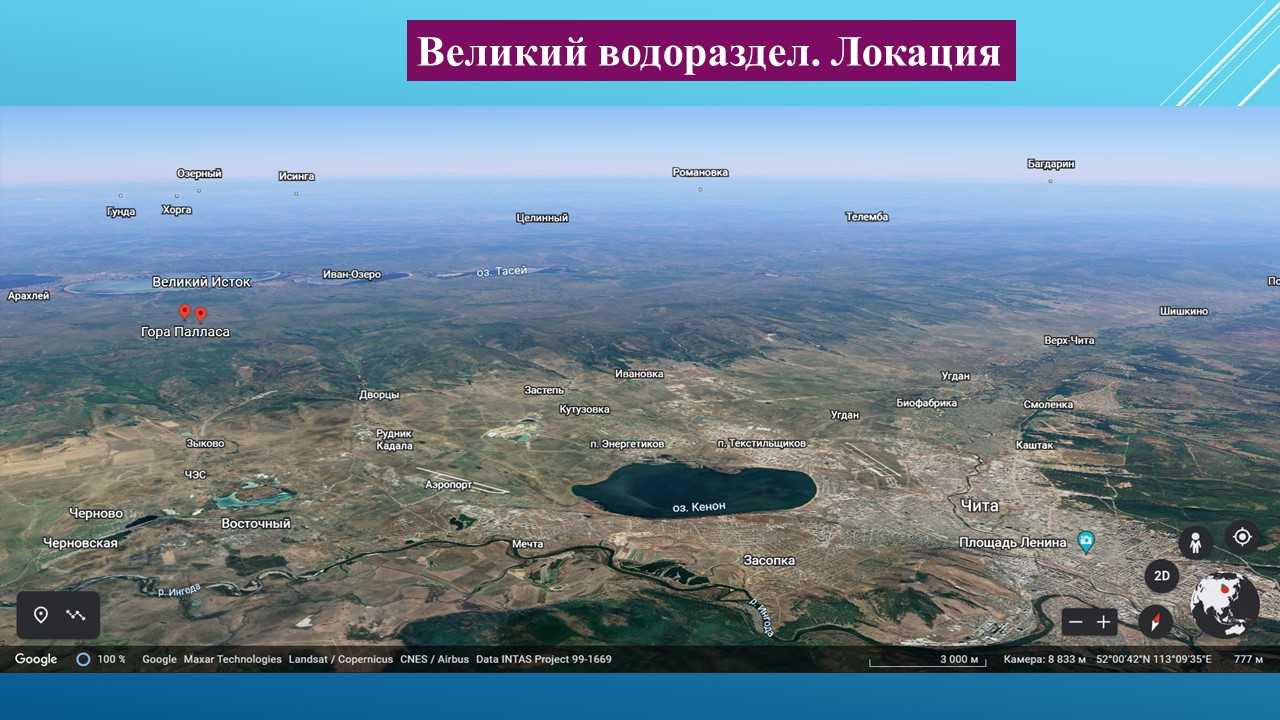

Сквозь тенистые леса, зеленые перелески и огромные, раздольные степи бегут реки по нашей стране, спешат или замирают, очаровывают или показывают человеку природную мощь. Более 50% от всей речной системы России приходится на реки Амур, Енисей и Лену, бассейны которых встречаются в с виду неприметном, но таком важном для нашей родине месте - в точке Великого водораздела высотой 1236 метров, которая находится в 30 километрах от Читы и с 10 сентября 2012 года именуется горой Палласа. Это единственная из четырех самых крупных точек водоразделов на планете Земля, где встречаются три великих реки.

фото: Дмитрий Портных

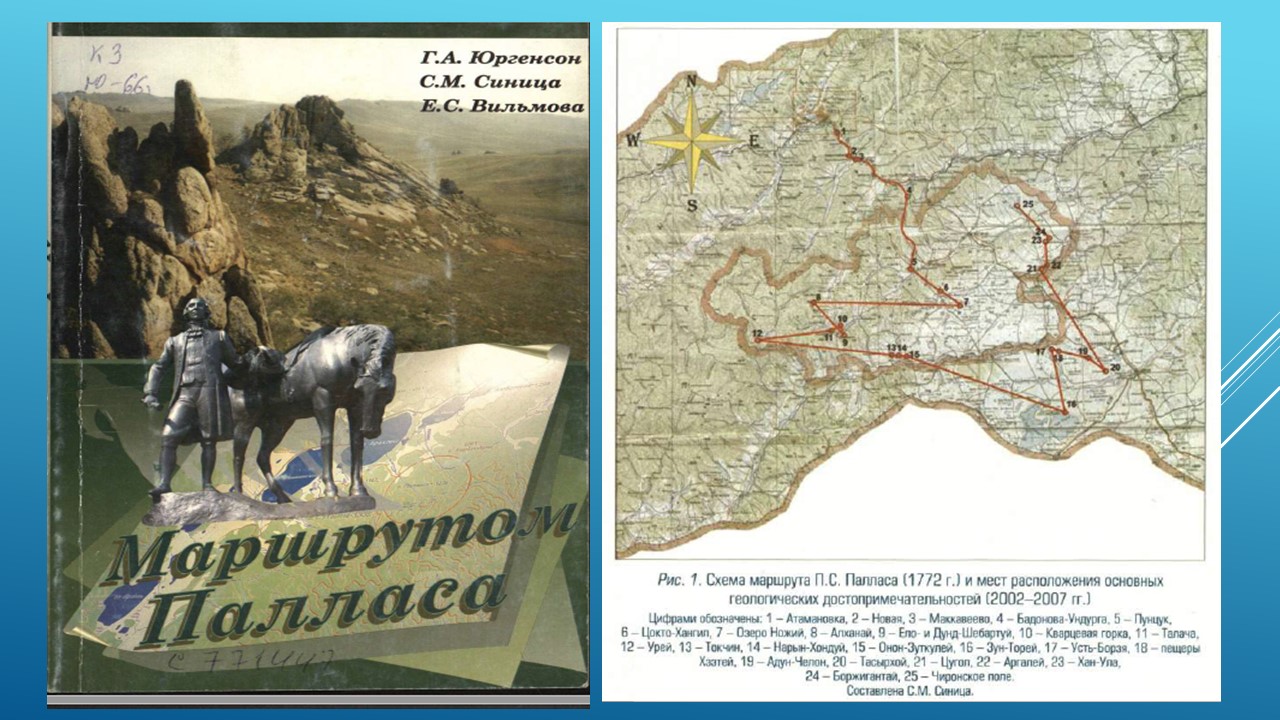

фото: Дмитрий Портных Студеное зимнее Забайкалье не дает глубоко вздохнуть в январские морозы, колет февральским ветром и обманывает подтаявшей кромкой снегов в марте, когда та становится похожа на тонкое стекло. Предполагая, что, пока холода не оставят эти края, путешествовать будет непросто, в апреле 1772 года в Забайкалье прибыл исследователь, ученый, путешественник Петр Симон Паллас, который прошел через Яблоновый хребет и пробыл в этих краях, изучая быт живших тут народов и природу, до июня.

В его честь и было решено назвать гору, под которой находится Великий мировой водораздел, главным для которого все же оказалось второе открытие.

Простой учитель Тимур Ухинович Жалсарайн

В 1928 году в селе бедного пастуха села Судунтуй Агинского района родился мальчик, Тимур. Он был тринадцатым ребенком в семье. Окончив Агинское педагогическое училище, устроился учителем географии в Агинскую среднюю школу.

«Это гордость за бурятского учёного: обычный учитель географии с помощью карандаша и своих ног открыл эту точку. Представляете, какой мощи знаний человек? Если бы там появился какой-то памятник, посвященный Жалсарайну…» - говорит младший научный сотрудник отдела археологии каменного века Института археологии Российской академии наук Наталья Викулова.

Тимур Жалсарайн дал описание четырем самым особенным водоразделам мира. В 1977 году он начал исследовать стык бассейнов Лены, Енисея и Амура и пришел к выводам, что такой уникальной системы, как в Читинской области (до 2008 года территория Забайкальского края включала в себя территорию Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа - авт.), нет нигде в мире. Именно Тимур Жалсарайн вычислил и указал точку пересечения бассейнов трех огромных рек.

слайд из презентации младшего научного сотрудника отдела археологии каменного века Института археологии Российской академии наук Натальи Викуловой

слайд из презентации младшего научного сотрудника отдела археологии каменного века Института археологии Российской академии наук Натальи Викуловой

Всего за всю свою жизнь школьный учитель выявил 30 водораздельных точек тройных водоразделов между наиболее значительными реками. Его открытие поставило регион в один ряд с местами, где находятся главные водораздельные точки планеты: пиком тройного водораздела на границе Канады с США (точка сопряжения речных систем Миссисипи, Колумбии и Нельсона), горой Цогтчандамани (точка сопряжения Северного Ледовитого, Тихого океанов и бессточного бассейна Центральной Азии), гималайским стыком бассейнов рек Ганг, Инд и Брахмапутра, горой Атлека - точкой сопряжения бассейнов Северного Ледовитого, Атлантического океанов и каспийского моря.

Великий исток

Огромную роль в популяризации горы Палласа в нулевые годы сыграл клуб бардовской песни «Великий исток» под руководством Константина Шлямова.

– Я впервые побывал на Водораздельной горе 4 января 2005 года и тогда впервые установил таблички, указывающие на то, что это особенное место, откуда вода бежит в Тихий и Севреный Ледовитый океан в Карское, Охотское море и море Лаптевых, в Байкал. С 2005 года мы почти ежегодно проводим фестивально-краеведческий тур «Великий Исток – Байкал», напоминая, что у Байкала миллионы истоков, но самый уникальный находится здесь, – рассказал Константин Шлямов.

фото из личного архива Константина Шлямова

фото из личного архива Константина Шлямова

С тех лет ежегодно его клуб проводит фестиваль бардовской песни «Великий исток» и почти каждый год в марте организует восхождение на гору Палласа, отмечая Всемирный день воды.

Гора Палласа не является великим истоком. Именно так считает младший научный сотрудник отдела археологии каменного века Института археологии Российской академии наук Наталья Викулова, при этом отмечая огромную роль Константина Шлямова и его сподвижников в популяризации походов на гору Палласа и связанной с ней темы.

– Существует географическое понятие великий исток. Например, великий исток у Волги. На великий исток что похоже? Например, дельту реки себе представляете? Вот это великий исток. Великий исток Волги, великий исток Лены. У нас здесь такого сюжета нет. Здесь мы говорим о Великом водоразделе, – объясняет Наталья Шлямова, уточняя, что бассейны Лены, Амура и Енисея пересекаются даже не в одной точке, а по сути на возвышенности, на целой линии Яблонового хребта.

слайд из презентации младшего научного сотрудника отдела археологии каменного века Института археологии Российской академии наук Натальи Викуловой

слайд из презентации младшего научного сотрудника отдела археологии каменного века Института археологии Российской академии наук Натальи Викуловой

Тем не менее центральной является водораздельная гора.

– В мире существует 4 самых больших водораздельных точки. Наша превосходит все. Есть в Америке, но там две реки великих, одна обычная. Есть у монголов – две реки и озеро. У нас у единственных – три великих реки, три великих бассейна, – говорит ученый.

Великий, но «нераскрученный»

Если сравнивать то, как разные страны популяризируют находящиеся на их территории водоразделы, становится понятно, что игра пока не в пользу забайкальцев.

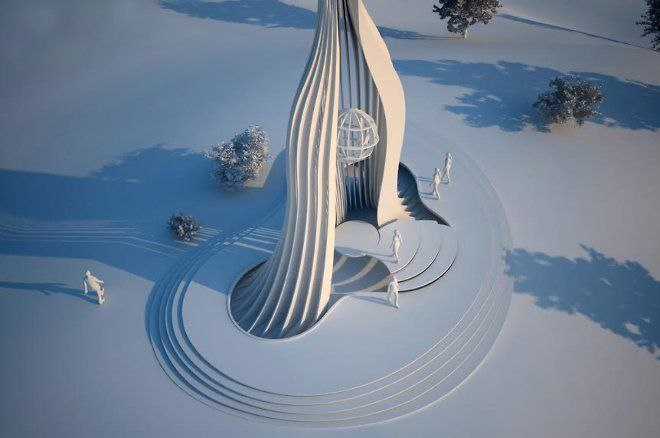

Еще в апреле 2014 года в министерстве культуры Забайкальского края объявили конкурс на лучший эскизный проект знака на горе Палласа – точке Мирового водораздела. Итоги подвели в сентябре. Победителем стал проект творческой группы под руководством Алексея Антипенко, который так и не был реализован.

Проект знака на горе Палласа, рисунок предоставлен младшим научным сотрудником отдела археологии каменного века Института археологии Российской академии наук Натальи Викуловой

Проект знака на горе Палласа, рисунок предоставлен младшим научным сотрудником отдела археологии каменного века Института археологии Российской академии наук Натальи Викуловой

– Один из проектов, который я показывала губернатору и защищала при комиссии, – его идея в том, что у нас вокруг Читы появятся 16 доступных для туристов точек, – рассказывает Наталья Викулова. – Есть ближний круг в пределах 12-16 километров: смоленские скалы, Дворцы. То есть человек в выходной день сможет увидеть на площади огромный баннер, как в метро в Москве, и сможет для себя выбрать трек: пеший, конный или на машине. Водораздел будет как раз в этом ближнем круге. Мы хотим сопроводить эти объекты единой системой навигации, единым оформлением информационных баннеров, всё это связать между собой в турмаршруты.

Пока же для туристов без машины гора Палласа остается либо малодостижимой целью: не всякое такси согласится туда доставить – треть пути приходится на труднопроходимую дорогу. Другой вариант – проверить на прочность свои способности пешего туриста: идти придется несколько десятков километров в том числе и по болотистым местам. Бонусом к такому трипу - дух первооткрывателя Великого водораздела.

Юлия Скорнякова На БАМе в Забайкалье появилась новая грузовая площадка

На БАМе в Забайкалье появилась новая грузовая площадка

Меню с ягелем и локальными деликатесами разработали участники гастрофестиваля в Забайкалье

Меню с ягелем и локальными деликатесами разработали участники гастрофестиваля в Забайкалье

Цех для обработки металлоконструкций появится в Приморье

Цех для обработки металлоконструкций появится в Приморье

Мир возможностей Чукотки откроют гости на выставке «Улица Дальнего Востока»

Мир возможностей Чукотки откроют гости на выставке «Улица Дальнего Востока»

МЧС России: Семь человек спасены при пожаре в больнице Приморья

МЧС России: Семь человек спасены при пожаре в больнице Приморья

В зоне правительственного внимания

В зоне правительственного внимания

Киль подкачал

Киль подкачал

Заработал закон, обязывающий банки приостанавливать подозрительные переводы

Заработал закон, обязывающий банки приостанавливать подозрительные переводы

Пульс угля — 22 июля: угольная промышленность в моменте

Пульс угля — 22 июля: угольная промышленность в моменте

Бюллетень EastRussia: отраслевой обзор сельского хозяйства ДФО — лето 2024

Бюллетень EastRussia: отраслевой обзор сельского хозяйства ДФО — лето 2024

«На гребне!» гастрономических изысков

«На гребне!» гастрономических изысков