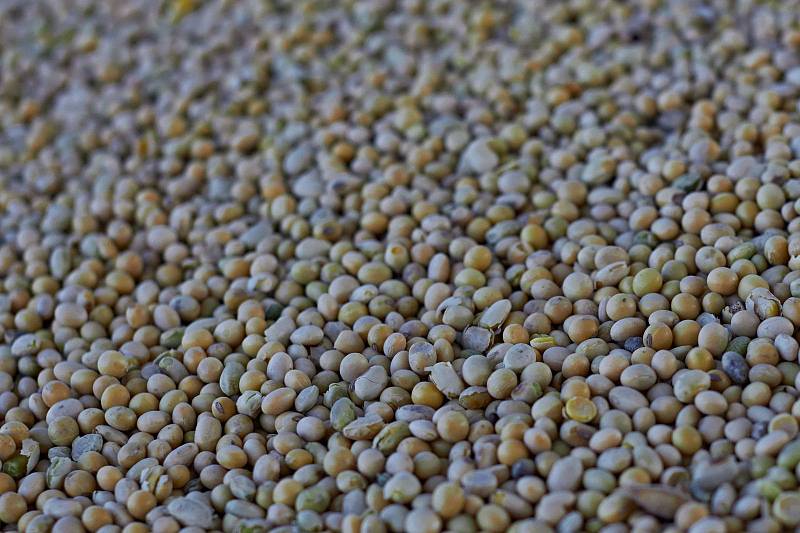

Из-за низких цен и высоких экспортных пошлин сотни тонн урожая сои остаются на складах ДФО

По оценкам АККОР, в 2022 году на Дальнем Востоке собрано более 2,2 млн тонн сои, в том числе 1,6 млн тонн в Амурской области. При этом не менее 800 тысяч тонн урожая 2022 года находятся на складах. Образовавшийся избыток масличных негативно влияет на отрасль и затрудняет подготовку к предстоящему сезону 2023 года. Выход из ситуации искали на полях 34 съезда АККОР, проходившего 9-10 февраля в Москве. К каким выводам пришли участники съезда, и можно ли реализовать запасы сои в текущих реалиях, выясняло EastRussia.

ООО «АгроЭкспорт»

ООО «АгроЭкспорт» Цены не устраивают аграриев

В 2022 году по ДФО собрано более 2.2 млн тонн, в том числе по Амурской области свыше 1,6 млн тонн. Об этом сообщает Амурский АККОР (региональное отделение Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России).

Вместе с тем негативная ценовая ситуация привела к существенному снижению сбытовой активности.

«Цены не устраивают аграриев, урожай ещё в больших объемах хранится на складах. По нашим оценкам, на хранении находится не менее 800 тысяч тонн урожая 2022 года. Конечно же, это негативно влияет на ситуацию в отрасли, не дает нормально готовиться к предстоящему сезону 2023 года», - рассказал исполнительный директор Амурского АККОР Владимир Юсупов.

По словам отраслевиков, реализации мешают высокие экспортные пошлины, которые затрудняют сбыт урожая на внешнем рынке. Экспортная пошлина на сою была введена в конце декабря 2020 года в целях развития внутренней переработки и составила 30% от таможенной стоимости. С 1 июля 2021 года ставку снизили до 20%. В сентябре 2022 года действие пошлины продлили до конца 2024 года, а в январе 2023 года Минсельхоз предложил повысить её до 50%. Учитывая, что порядка 80% собранного в ДФО урожая сои отправляется на экспорт, заградительные меры серьёзно осложнили жизнь сельхозпроизводителям.

«В настоящее время пошлина составляет 20%, но не менее 100 долларов за тонну. Сейчас она выглядит запретительной. Кроме того, международная логистика не в полной мере оправилась от ковидных ограничений», - комментирует Владимир Юсупов.

В то же время поставки на внутренний рынок затрудняет логистическая составляющая - загруженность железнодорожных путей и отсутствие свободных вагонов.

фото: ООО «АгроЭкспорт»

Министр сельского хозяйства Приморья Андрей Бронц сообщил, что в крае ещё не реализовали урожай прошлого года, и увеличивать посевные площади под сою не планируется.

«Пока на полный объём урожая нет потребителя. Поставки на запад сдерживает загруженность железной дороги, и у нас нет покупателя, который готов так долго ждать товар. Экспортные пошлины несколько притормозили покупку сои китайскими компаниями, а региональный рынок достаточно обеспечен продукцией, включая «Уссурийский масложиркомбинат» и предприятия животноводства», - рассказал он.

Сложившаяся ситуация способствовала снижению закупочных цен. Если в 2021 году приморские аграрии продавали сою по цене 55 тысяч рублей за тонну, сегодня её стоимость упала до 28 тысяч рублей.

«В Приморье выращивают примерно 450-470 тысяч тонн сои, а внутреннее потребление составляет всего 110-150 тысяч тонн. Таким образом, 200-300 тысяч тонн – это избыток, который можно и нужно отправлять на экспорт. Не на запад страны, а в Китай и другие страны АТР, которые с удовольствием возьмут эти объёмы, учитывая, что наша соя – не ГМО», - говорит глава Ассоциации «Примагроэкспорт» Сергей Дудник.

В Амурском АККОР обращают внимание на показательную статистику - практически вся переработка сои в стране приходится на центральные регионы. Собственная переработка в ДФО составляет 450 – 500 тысяч тонн. Таким образом, собранный урожай в 2,2 млн тонны в 4 раза превышает перерабатывающие мощности региона.

Аграрная арифметика

«При невозможности собственного рынка переработки принять всю сою, а также фактически закрытом экспортном рынке соя уходит на запад, к центрам переработки», - поясняет Владимир Юсупов.

Но для гармоничного сотрудничества и проведения безубыточных операций для дальневосточных сельхозпроизводителей необходимо решить проблему транспортного тарифа в центральные регионы России, акцентирует он. Разница в цене с центральной частью страны по приёму сои составляет: в центре - 40 – 42 тысячи рублей за тонну, на Дальнем Востоке - 28 – 30 тысяч рублей за тонну. «То есть дальневосточники заранее поставлены в неблагоприятную ситуацию. Это неприемлемая для дальневосточников арифметика, на ней нельзя эффективно развиваться», - заключает Юсупов.

По его словам, решить данную проблему при фактическом закрытии экспорта можно через субсидирование транспортного тарифа. Сегодня он составляет 10 – 12 тысяч рублей. При выделении финансирования на компенсацию транспортных издержек возможно снятие проблемы реализации дальневосточной сои.

На полях 34 съезда АККОР, который в текущем году проходил 9-10 февраля в Москве, заместитель министра по финансам Минсельхоза Елена Фастова говорила о принятии решения по субсидированию тарифа на доставку сои в центр страны в сумме 2 млрд рублей, и еще один миллиард может быть выделен в перспективе.

«Хотелось бы, чтобы это было реализовано. Но в настоящее время происходит в экстренном режиме субсидирование затрат на перевозку удобрений. Есть опасность, что выделенные на сою субсидии будут «заткнуты» на перевозку удобрений. Ситуация не ясная», - отмечает Владимир Юсупов.

Стимул к развитию

Пока от текущей ситуации выигрывают крупные производители, которые могут покупать сою по низким закупочным ценам.

«Как объявил Минсельхоз России, в весеннюю посевную площади под соей будут увеличены на 2,6%, - сообщили агентству в «Масложировом Союзе России». - Учитывая, что в последние годы сельхозпроизводители благодаря современным агротехнологиям постоянно наращивают урожайность масличной, то мы ожидаем сбор сои в зачётном весе более 6 млн тонн. Соответственно, вырастет и производство масла и шрота примерно на 40-45%».

В отраслевой организации также отметили, что традиционными экспортёрами российской масложировой продукции много лет являются страны Ближнего и Дальнего Востока. В прошлом году значительно нарастили объёмы вывоза Китай (+58% к 2021 году) и Индия (более чем в 2 раза). А вот 30% от объема экспорта соевого масла приходится на Алжир.

Профильные инвесторы готовы наращивать объёмы переработки сои в ДФО. Российско-китайская группа «Легендагро» заявила о намерении инвестировать более 5 млрд рублей в создание российско-китайского агропарка и планирует построить в Приморье к 2025 году терминал по перевалке зерновых, масличных культур и других навалочных грузов мощностью 1 млн тонн в год, а также завод по глубокой переработке сои мощностью до 220 тысяч тонн продукции в год.

На слуху проект строительства крупнейшего завода по глубокой переработке сои в Амурской области, который реализует агропромышленный холдинг «Содружество». В настоящий момент группа компаний определилась с земельным участком для будущего завода и объявила о планах в 2024 году начать строительные работы, а к сезону сбора урожая 2025 года запустить предприятие, способное переработать около 40 % амурского урожая сои.

фото: ООО «АгроЭкспорт»

«Мы заинтересованы в том, чтобы соя не вывозилась из региона в необработанном виде, а максимально перерабатывалась на территории области. Предприятие создаст новые рабочие места, даст стимул к развитию растениеводческих хозяйств, а вместе с ними и сёл, в которых они расположены», - цитирует пресс-служба Амурской области губернатора Василия Орлова.

Сергей Дудник соглашается, что будущее – за продуктом с добавленной стоимостью. «Нужно экспортировать масло и шрот, которые ценятся на мировом рынке. Сегодня в Приморском крае шесть предприятий, которые производят масла, включая крупнейшее «Русагро» и сельскохозяйственный производственный Кооператив «Новолитовский». Мы должны развивать переработку, а не гнать сырьевой продукт. Другой вопрос, что ко всему нужно подходить разумно, соблюдая баланс интересов», - говорит он.

Представители отрасли в Амурской области отмечают, что холдинг «Содружество» приступит к строительству завода в 2024 году. Строительные работы займут ещё год – два. Какая ситуация с покрытием спроса на произведенную дальневосточниками сою сложится за этот период, становится неясно. «И здесь необходимы комплексные меры, общими усилиями», - считает Владимир Юсупов.

Отметим, что по данным Масложирового Союза России, при текущей мировой конъектуре масличные в целом сохраняют лидерство по маржинальности среди других культур в растениеводстве. «В частности, по сое маржинальность в этом сезоне составит не менее 45%. В прошлые сезоны она была выше, но за последний год значительно возросли затраты на технику, запчасти, ГСМ, удобрения и другие материальные расходы», - сообщили в организации.

По официальной отчетности, которую сдают сельхозпроизводители, рентабельность сои на Дальнем Востоке составляет около 20 %. Однако эта цифра формируется без учёта капитальных затрат и инвестиций, которые производители ежегодно осуществляют для технической модернизации. Согласно правилам бухучёта, крупные фактические затраты проходят по линии капитальных вложений и не учитываются в текущей себестоимости, поясняют участники рынка. Вместе с тем реализация продолжается до сих пор, и поэтому нельзя говорить о конечной рентабельности.

Добавим, что согласно Росстату, из года в год концентрация производства сои увеличивается в европейской части России. В 2021 году впервые площади выращивания сои в Центральном ФО превысили площади на Дальнем Востоке.

Юлия Пивненко На БАМе в Забайкалье появилась новая грузовая площадка

На БАМе в Забайкалье появилась новая грузовая площадка

Меню с ягелем и локальными деликатесами разработали участники гастрофестиваля в Забайкалье

Меню с ягелем и локальными деликатесами разработали участники гастрофестиваля в Забайкалье

Цех для обработки металлоконструкций появится в Приморье

Цех для обработки металлоконструкций появится в Приморье

Мир возможностей Чукотки откроют гости на выставке «Улица Дальнего Востока»

Мир возможностей Чукотки откроют гости на выставке «Улица Дальнего Востока»

МЧС России: Семь человек спасены при пожаре в больнице Приморья

МЧС России: Семь человек спасены при пожаре в больнице Приморья

В зоне правительственного внимания

В зоне правительственного внимания

Киль подкачал

Киль подкачал

Заработал закон, обязывающий банки приостанавливать подозрительные переводы

Заработал закон, обязывающий банки приостанавливать подозрительные переводы

Пульс угля — 22 июля: угольная промышленность в моменте

Пульс угля — 22 июля: угольная промышленность в моменте

Бюллетень EastRussia: отраслевой обзор сельского хозяйства ДФО — лето 2024

Бюллетень EastRussia: отраслевой обзор сельского хозяйства ДФО — лето 2024

«На гребне!» гастрономических изысков

«На гребне!» гастрономических изысков