Какое будущее ждёт водородные проекты в России и в чём уникальность Сахалина в этих инициативах

На сессии VIII Восточного экономического форума «Текущее состояние и перспективы развития водородного транспортного сектора в России: статус, вызовы и ключевые задачи» эксперты отрасли пытались определить, каким должен стать оптимальный вектор развития отечественных водородных проектов: продолжать ли работу над их внедрением в текущую экономику России, или же отказаться от участия в этой гонке.

Изображение Freepik

Изображение Freepik С учетом международной обстановки рационально будет сфокусироваться на развитии внутреннего рынка водорода, считает модератор диалога, генеральный директор «Национального водородного союза» Денис Дерюшкин. По данным, которые он привел, прогноз спроса на чистый Н2 к 2050 году — 400 млн тонн в год, что более чем в 4 раза выше сегодняшних показателей (95 млн тонн в год). Однако наибольший поток спроса обеспечивают страны Европы, Япония, Южная Корея и США, где о сотрудничестве с РФ говорить пока не приходится. Определенный спрос на водородное топливо есть и в Китае, но у них достаточно мощностей для самообеспечения.

«В такой парадигме нам нужно сфокусироваться на российском внутреннем рынке. Почему именно на транспорте? Потому что грузовой автотранспорт и погрузчики — наиболее перспективные секторы для перехода на водородное топливо. Чтобы переоборудовать для него тяжелый транспорт без убытка, стоимость водорода должна составлять более 8 долларов США за килограмм, и вы понимаете, какие экономические перспективы это открывает. Создается благоприятный контекст для развития этого рынка. Помимо этого, технологии использования водорода на транспорте сегодня обладают наибольшим уровнем готовности к запуску. И, таким образом, можно говорить о том, что у нас есть все предпосылки для развития транспортного водородного сегмента», — отметил Денис Дерюшкин.

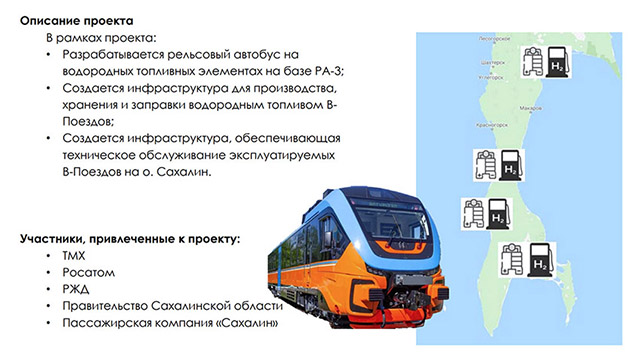

Сегодня в России разработано несколько пилотных проектов внедрения водородных технологий на тяжелом транспорте. Один из наиболее проработанных, как отметил модератор, планируют реализовать на острове Сахалин. Это сеть пассажирского ж/д сообщения в южной части области, протяженностью 670 км. Она соединит с Южно-Сахалинском города Корсаков, Холмск и Невельск с одной стороны, и Поронайск — с другой. В качестве поставщика оборудования рассматривают АО «Русатом Оверсиз», с которым сейчас обсуждают инвестиционный проект. Эта же компания обеспечит технологию производства водорода с помощью процесса электролиза. Депо и заправочные комплексы хотят разместить в Южно-Сахалинске и Холмске. Логистическим оператором сети станет ОАО «РЖД», а в качестве единиц транспорта выбрали модернизированные водородные поезда на базе РА-3 (АО «Трансмашхолдинг»).

изображение: АО «Трансмашхолдинг»

изображение: АО «Трансмашхолдинг»

«Сахалин, очевидно, является ключевым центром развития водородного транспорта в России, хотя в целом по стране мы пока наблюдаем только отдельные очаги. А на Сахалине все сконцентрировано, тут изначально анонсирован кластерный подход к производству водорода и развитию отрасли», — подчеркнул глава «Национального водородного союза».

Еще один пилотный проект использования водорода на тяжелом транспорте разработали на западе России. Он предполагает использование большегрузов и тягачей «КамАЗ» на маршруте Казань — Набережные Челны. Второй этап — продление линии до Нижнего Новгорода и Москвы.

Развивая водородные проекты и интегрируя их в транспортную инфраструктуру, государство и бизнес преследуют шесть основных целей, очевидных при запуске любого высокотехнологичного производства. В их числе:

· тестирование разработок в условиях дорог общего пользования;

· апробация серийных технологий среди клиентской базы пользователей;

· сбор эксплуатационных данных для совершенствования технологий и конструкций;

· достижение стратегических инициатив РФ на инновационном рынке;

· создание базы для масштабирования проектов на территории РФ;

· адаптация системы безопасности и управления энергетической обстановкой на автомобиле.

Ключевая задача, по мнению Дерюшкина, — не дать водородной отрасли в России «затухнуть» и растерять импульс, который ей придали в последние годы. Поэтому нужно продолжать тестирование разработок, апробацию технологий, на которые уже выделены деньги, получать обратную связь, вносить коррективы и внедрять инженерные решения на разных видах транспорта.

В то же время первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин считает, что нельзя поддаваться так называемому хайпу, который нарастает вокруг водородной гонки и в целом «зеленой» энергетики. С учетом текущей политической обстановки России пришлось максимально переориентировать прогнозы на экспорт водорода, и в ближайшее время нет смысла говорить о международном соревновании — важно сосредоточиться на собственном пути развития, но с учетом мировых достижений.

«Если в 2021 году мы видели, что фокус внимания был направлен на потенциальные рынки Кореи, Европы и Японии, то сегодня они не являются приоритетными — мы в них существенного потенциала не видим. Водородная повестка все равно сохранилась: к 2040-2050 году водород свое место займет. Не могу сказать, что у него будет доминирующий потенциал в энергетике, но даже около 10 % рынка — существенная доля для отработки технологий, которые нужны, чтобы оставаться в этой повестке. У нас нет рынка потребления водорода в таком же масштабе, как в КНР, но он достаточный, чтобы эти технологии обкатать, вывести на общероссийский уровень и говорить о серийном производстве с наращиванием серий. И погрузчики, и коммерческий транспорт — фокусные направления, на которые мы планируем выделять госсубсидии», — поделился замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.

По мнению эксперта, нельзя забывать и о том, что распространение водородного транспорта должно учитывать территориальную специфику регионов России. В связи с неоднозначной транспортной доступностью многие населенные зоны до сих пор остаются изолированными, используют в качестве источников энергообеспечения автономные дизель-генераторы. При этом топливо им приходится доставлять (в том числе с помощью «северного завоза»). Поэтому, говоря о расширении сети водородного транспорта, нужно обязательно продумывать вопросы локального производства, доставки и хранения водорода.

«Технологиям производства водорода в принципе нужно уделить отдельное внимание. Сейчас мы говорим об электролизерах различной мощности — это вещи, которые мы можем создать. А когда мы начинаем обсуждать трехпроводную систему доставки этого водорода, мы поддаемся хайпу, потому что мы не можем назвать время, когда такие системы будут рентабельны», — подчеркнул Сорокин.

За прагматичный подход к развитию водородного транспорта высказался и президент АО «Русатом Оверсиз» Евгений Пакерманов. По его мнению, важно вкладывать силы и средства в наиболее перспективный сегмент этой отрасли, который с одной стороны будет драйвером для всех остальных подобных проектов, а с другой — будет реализован в комплексе с развитием сопутствующей инфраструктуры и дальнейшим апгрейдом.

На примере так называемых водоробусов Пакерманов объяснил, в чем видит преимущество перевода общественного транспорта на гидрогениум. Автобусы на таком топливе не привязаны к зарядным станциям на маршруте, а длительный пробег (около 550 км) освобождает регион от необходимости оборудовать сеть заправочных станций через каждые 100 км, как этого требует, например, электротранспорт. Кроме того, пассажирскому транспорту на водороде не нужны дополнительные ДВС для обогрева салона, что говорит об отсутствии углеродного следа во время движения. Водоробусы не перегружают местные электросети, заправляются как классические автобусы с ДВС и в целом позволяют сократить количество автобусов на маршруте за счет более долгого пробега на одной заправке. Безопасность технологии подтверждена опытной эксплуатацией: например, в Лондоне такой общественный транспорт используют с 2022 года.

«Если мы говорим про наши технологии и проекты, с возможностью использовать российское оборудование, — у нас есть проект на Сахалине, с организацией плотного участка ж/д сообщения, где мы выступаем как партнеры «Трансмашхолдинга» и РЖД. Это создание пассажирского ж/д транспорта и инфраструктуры. Роль «Русатом Оверсиз» в данном случае — предоставить два больших заправочных комплекса, которые будут встроены в инфраструктуру на Сахалине, и их «сердцем» станут анион-обменные электролизеры, которые мы уже производим у себя, на собственных технологиях. Диапазон мощностей линейки нашего оборудования — от 5 до 50 кубометров водорода в час, работаем над увеличением мощности. Это полностью российская технология, на российских компонентах. Что касается проекта с «КамАЗом» — мы там тоже участвуем, строим для их полигона большой заправочный комплекс мощностью порядка 1000 кубометров в час. Проект реализуем буквально в следующем году», — поделился руководитель АО «Русатом Оверсиз».

Электролизная установка производительностью 50 Нм3/час (нормальных кубических метров водорода в час). фото: АО «Концерн Росэнергоатом»

Электролизная установка производительностью 50 Нм3/час (нормальных кубических метров водорода в час). фото: АО «Концерн Росэнергоатом»

Преимущества сахалинского проекта, которые отметили участники дискуссии, — в его большем потенциале массового использования. Водородные поезда вольются в существующую сеть общественного транспорта на межмуниципальных линиях, в том числе дальнего следования (из Южно-Сахалинска в Поронайск). Ожидается, что водородная потребность на острове составит до 350 тонн в год при среднесуточном пробеге составов до 305 км. Пассажиропоток при этом будет колебаться в пределах 243 тысяч человек ежегодно, а общий пробег ж/д парка составит за год 360 тысяч км.

В Сахалинской области, тем не менее, не собираются ограничиваться одними лишь поездами в развитии водородного рынка. Как отметил зампред регионального правительства Вячеслав Аленьков, внедрение новых технологий будет направлено на создание и расширение полноценного кластера, где власти ждут в том числе другие регионы для совместной работы.

«У Сахалинской области базово высокая доля энергетических отраслей, и мы поддерживаем планы по их развитию. Мы не стремились за хайпом — только к сбалансированному развитию. Понимаем, что надо развивать новые технологии, поэтому осознанно пошли и в повестку устойчивого развития, и в повестку водородных технологий — с 2019 года активно ее продвигаем. Но мы сразу говорили о том, что нужно развивать как экспортную составляющую, так и свою экосистему потребления: невозможно создать экспортный продукт, если мы у себя не можем применить те или иные технологии. Текущая ситуация показывает, что это была правильная стратегия», — подчеркнул зампред Аленьков.

изображение: Росатом

изображение: Росатом

На первом этапе в водородный кластер Сахалинской области включены три составляющие, реализация которых уже началась. Первая из них — завод по производству водорода, о котором ранее рассказал руководитель «Русатома». По мнению Вячеслава Аленькова, проект фактически станет примером влияния международной обстановки на рост локализованных производств в России, причем на базе собственного оборудования и разработок. Второй сегмент — это тот самый проект ж/д транспорта на водородном топливе, для которого уже выбраны не только маршруты движения, но и участки для размещения заправочных комплексов. А третья составляющая связана с практическим развитием водородных технологий.

«Мы создаем испытательный водородный полигон, где на практике будем отрабатывать инжиниринговые решения и технологии. Уже подписали соглашение с «РусГидро» о реализации проекта с автономными энергозонированными поселками, с модернизацией ветродизельных станций. В середине 2024 года мы планируем уже на реальной площадке, в селе Новиково Сахалинской области, производить соответствующие испытания и тестирования. Хотим заняться модернизацией энергоснабжения вышек связи — вместо ветросолнечных дизельных установок, которые влияют и на качество связи, и на экологию, мы отрабатываем в пилотном режиме возможность замены топливных элементов на водородные. Что касается перевода большегрузов на водород, мы ведем переговоры с компаниями, которые производят коммунальную технику. Сахалин активно переводит такие спецмашины на метан, и рассматривает потенциал перевода на водород. Также мы обсуждаем возможность перевода мобильных дизель-генераторов на водородное топливо. Они будут работать тише и чище», — поделился Аленьков.

Зампред правительства Сахалинской области еще раз подчеркнул, что кластерный подход — наиболее оптимальная стратегия для участия в водородной гонке, и пригласил другие регионы также встраиваться в этот процесс. По его словам, путь к успеху — концентрация инженерных и научных компетенций на одной территории, что позволит организовать точку сборки производства и полноценное тестирование с внедрением в реальную жизнь.

По итогам сессии участники согласились с тем, что ориентация на рынок собственного потребления поможет России не только не выпасть из мировой водородной гонки, но и оставаться в тренде, развивая при этом уникальные инженерные решения на отечественной промышленной базе. А Сахалин, судя по оценкам экспертов, все-таки станет если не единственным, то одним из передовых водородных полигонов в стране. И, возможно, уже через 2-3 года никто не вспомнит о пессимистичных прогнозах, которые звучали по поводу амбициозных проектов островного региона еще год назад.

Олег Леккер