Первый международный кинофестиваль «Золото Умальты» вновь поднял проблемные вопросы о возможностях кинопроизводства на Дальнем Востоке

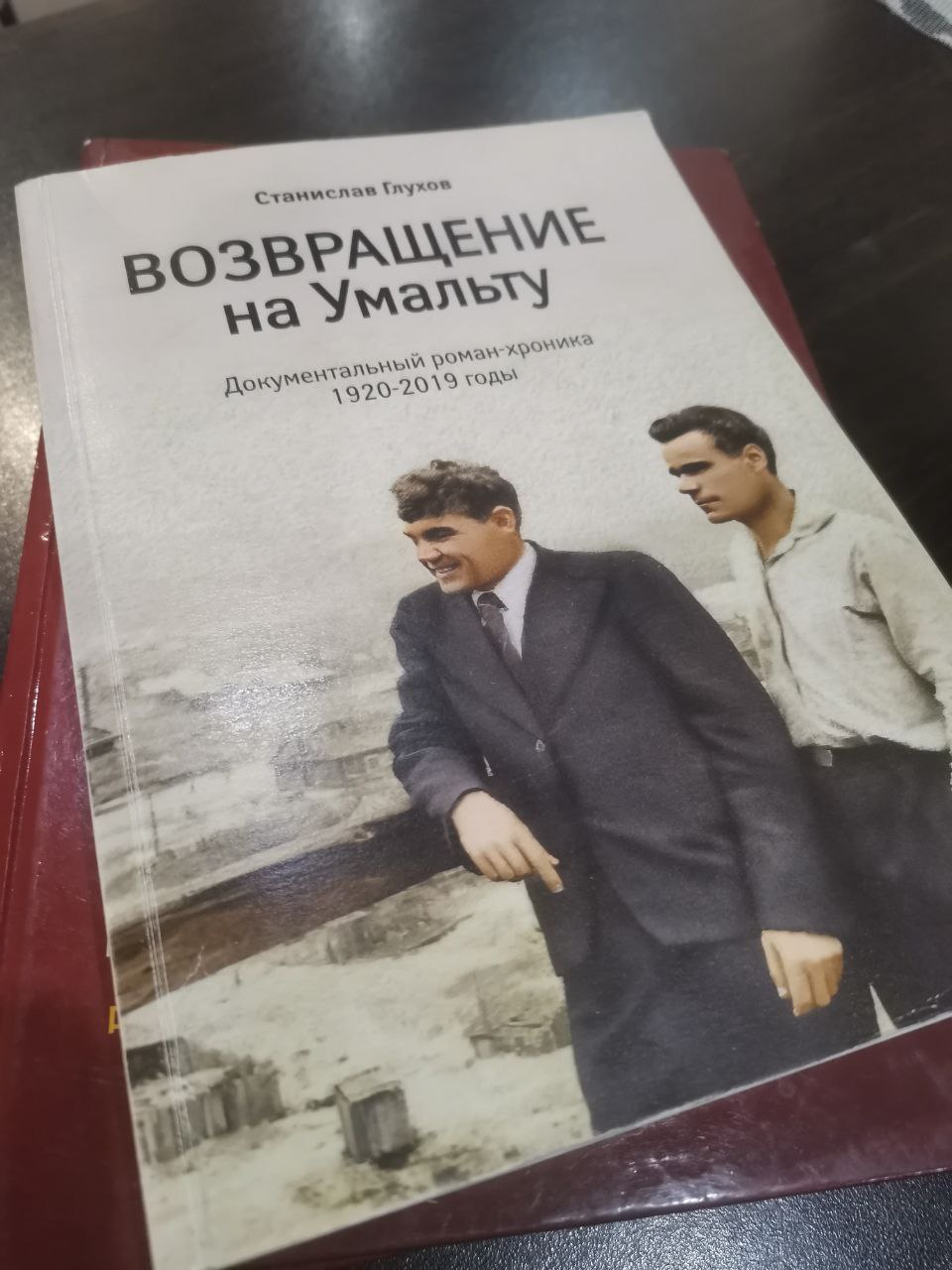

В Хабаровске прошел первый международный кинофестиваль «Золото Умальты», предвосхищающий выход весной одноименного истерна, сюжет которого построен на истории об украденном золоте в Верхнебуреинском районе Хабаровского края.

Помимо основной цели кинофестиваля – популяризация и развитие художественного и документального кино на Дальнем Востоке, есть и сопутствующая – заманить в эти края туристов. Я, конечно, совсем не верю в то, что одна-единственная картина, пускай даже с Петром Деревянко, привлечет толпы туристов в Верхнебуреинский район, но на фестиваль все же отправился – была у меня еще одна цель: посмотреть якутское кино.

Алексей Елаш

Алексей Елаш Кино с титрами

Летом 2007 года я впервые очутился в Якутске – друга перевели туда работать, и я решил прокатиться к нему в гости. В качестве некой «фишки» они с супругой повели меня в кинотеатр «Центральный» на фильм якутского производства про якутского парня в Якутске на якутском языке с русскими титрами. В полном зале только мы не были представителями народа саха…

Фильм был примитивный, но меня поразило, что актеров, которые в нем снимались, считали знаменитостями, в фойе продавался мерч с ними, да и сам факт забитого до отказа зала тоже о многом говорит.

К якутскому кино я вернулся, когда стали попадаться различные тизеры, а скандал с фильмом «Айта» только подогрел интерес. Но больше всего хотелось посмотреть картину «Не хороните меня без Ивана», ее как раз показывали во второй день фестиваля.

Фильм прекрасен! И костюмы, и сценарий, и актеры, и природа – от примитивного якутского кино образца 2007 года не осталось и следа. Как по мне, так команда выполнила главную задачу – показала северную республику во всей красе, подчеркнув национальный колорит и культуру. Да сделала это так, что захотелось посетить Якутию.

О феномене якутского кино мы уже рассказывали не раз. Похоже, киноиндустрия становится в республике все более и более значимой, а, значит, может приносить прибыль.

Конечно же, на кинофестивале хотелось пообщаться с коллегами, у которых, думаю схожие проблемы. Я, как автор нескольких документальных картин, среди которых «Волочаевские дни» и «От Тихого до Ледовитого», могу выделить несколько: где найти деньги на съемки и как заработать на документальном кино? Но, пожалуй, самый главный вопрос – как сделать, так, чтобы твое кино увидел зритель?

С одной стороны, ответ очевиден: необходимо вкладывать деньги в продвижение. Но порой это составляет до половины бюджета всей картины. Мне в свое время понравился ход Евгения Гришковца, который просто отправился вместе с картиной «Сатисфакция» по городам устраивать премьерные показы. Помню, мы тогда «клюнули» на присутствие Гришковца в зале и пошли смотреть фильм, а он сидел на соседнем ряду и вместе с нами смотрел картину.

Владимир Чебанов – известный хабаровский путешественник, один из авторов таких фильмов, как «Сказка о коротком лете», «Охотоморье: съемки на краю земли» и многих других, подтвердил мои предположения: снять – это полдела, донести снятое до зрителя – архисложная задача.

– Для того, чтобы показывать фильмы в кинотеатрах, необходимо, чтобы картина имела прокатное удостоверение. Это отдельная огромная работа, а на короткий фильм никто не будет оформлять монтажные листы, – делится Владимир Чебанов, – поэтому если говорить о документальном кино, то для таких маленьких работ можно создавать альманахи, чтобы создавать прокатные удостоверения на несколько работ сразу, а потом уже можно «крутить» их по одиночке.

Кстати, такая схема могла бы монетизировать труд местных «киношников»: к примеру, фильмы можно было бы показывать в музеях, а авторы получила ли бы свой процент от тех, кто пришел по «Пушкинской карте».

Еще один вариант «достучаться до зрителя» - возродить киноклубы и киножурналы, то есть показывать небольшие документальные работы перед демонстрацией «большого» фильма, такая практика широко применялась в СССР.

Совместное кино

За счет участия китайцев фестиваль «Золото Умальты», который проводили впервые, сразу стал международным. Коллег из КНР усадили за «круглый стол», чтобы обсудить возможность создания совместных проектов.

Вообще-то, подобный опыт уже был. Вспомните китайскую интерпретацию фильма «А зори здесь тихие», которую снимали в районе Хэйхэ. Декорации в виде русской деревни так и остались там и служат неплохой точкой притяжения для туристов. Но это у них, а что у нас?

Пять лет назад в Хабаровске китайцы снимали фильм «Синий поезд», действие которого происходит в советские времена. В качестве декораций подошли дома на Пятой площадке, где остались на фасаде мозаики советских времен, и еще пара локаций на окраине и в центре города. Вот только, судя по всему, проект не был реализован до конца. По крайней мере, в сети я его не нашел.

«Затащить» китайцев для съемок на Дальний Восток попытались и в этот раз – провели для них кинолокационный тур по Хабаровску, показав соборы и церкви, клуб «Авторетро-100», Дальневосточную государственную научную библиотеку и «Заимку», где после окончания советско-японской войны содержался под стражей последний император династии Цин – Пу И. Это, пожалуй, главный «козырь», который может привлечь китайских «киношников».

– Тот коллектив продюсеров, который был привезен из КНР, они ехали со своими мыслями. Ожидать, что завтра приедет «Макао пикчерз» с «голливудским» бюджетом и вдруг пригласит поснимать кого-то из местных – маловероятная история. Даже, если кто-то приедет, все эти деньги уйдут мимо местных кинопроизводителей. Корпорации на «мелочь» внимания не обращают, – размышляет Владимир Чебанов.

По его мнению, интересно продвижение дальневосточного кинопродукта на рынок в КНР и страны АТР.

– Наши работы могут быть интересны китайскому зрителю. Мы провели эксперимент: приезжал представитель частной компании, который занимается культурными связями между Россией и Китаем, и он предложил продать в КНР наши документальные фильмы. Мы решили попробовать, – делится Владимир Чебанов.

При этом он подчеркивает, что речь идет о фильмах «про природу».

– Можно было бы снимать исторические фильмы, но на практике политическая оценка одних и тех же событий, к примеру, второй мировой войны, сильно расходятся в России и Китае. Поэтому перспективы для китайского зрителя – природа, красоты Дальнего Востока. Это перспективное направление: и нам свое показывать, и им снимать у нас, – отметил Владимир Чебанов.

Разговоры – разговорами, но пока реальность такова, что фильмы, напрямую связанные с Дальним Востоком – «Золото Умальты» или восьмисерийная картина «Арсеньев» - с бюджетами в сотни миллионов, снимаются (за исключением редких сцен) в Карелии или на студии в Москве, оставив таким образом «за бортом» местных творцов.

Впрочем, глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов, пришедший на кинофестиваль, прямо заявил собравшимся, что «кина не будет, пока этого власть не захочет».