В лесной отрасли Дмитрий Иваньков трудится больше 20 лет. Работал в найме, но два года назад ушёл с поста заместителя директора крупной лесозаготовительной компании и открыл своё дело, вложив и применив для этого весь свой опыт и знания в области лесного хозяйства.

Мама плохого не посоветует

— Почему именно мульча? Когда пришла мысль ей заняться?

— В 2022 году мы занимались кедровым орехом: перерабатывали кедровую шишку, чтобы получить орех, из которого затем выращивали посадочный материал. Возникло очень много кедровой шелухи, не знали, куда её девать. Решили сжечь у себя на предприятии в котельной. Тут моя мама увидела и говорит: «Дачники за этим бегают!». Я тогда не понимал, но смеха ради разместил объявление на Авито — по 100 рублей за мешок. На следующий день у меня был шквал звонков. В итоге продал около 20 «кубов». Одна из последних клиенток меня спрашивает:

— У вас есть кора лиственницы?

— Кора? Для чего?

Она объяснила, я ей привез и подумал: раз надо ей, значит, необходимо и другим. Расфасовал по мешкам, заработал «сарафан» и пошли первые клиенты. Тогда я поверил в себя, привёз сырьё с заводов, начал фасовать. Правда, тогда ещё не было сортировки, убирали крупный мусор (ветки, коряги), и всё.

Прошлый год я «ехал» на тех же рельсах, а осенью посидел, подумал, вник и принял решение купить сортировочное оборудование, привёз его из Челябинска. Началась работа в зиму с 2023 на 2024 год. Привез 130 «кубов», потом ещё несколько поставок по 40-50 «кубов» (из одного кубометра сырья получается около 18 мешков товарной коры – прим. ред.).

Сортировочная установка разделяет кору по фракциям разной крупности. Фото: Дмитрий Иваньков

Все крутили у виска, хихикали, не понимая, для чего кора. На самом деле, кто разбирается, все прекрасно понимают и охотятся за этим. Ведь вся кора, которая появлялась до этого в Хабаровском крае, приезжала из Сибири — там люди этим уже давно занимаются, благоустройство территории на западе страны у застройщиков и частных лиц — норма жизни. Получается, эта мода докатилась до Дальнего Востока.

— Итак, мульча — она для чего?

— Ключевых моментов два – благоустройство и борьба с сорняками. Под мульчей из коры лиственницы растения лучше зимуют, нет стрессовой заморозки корней, земля при этом «дышит», не надо убиваться с прополкой. Если человек все сделал правильно: убрал сорняки, застелил укрывным материалом, затем насыпал мелкой первой фракции мульчи (размер коры такой фракции — от пыли до трех см — прим. ред.), то сорняки уже не прорастут. А сверху можно фракцию покрупнее насыпать.

Базовый слой хорошо держит влагу, в наших климатических условиях, когда летом очень жарко, это здорово помогает. Верхний слой — примерно два см — высыхает, а вот снизу достаточно долго держит влагу.

Мульча не даёт прорасти сорнякам, снимает необходимость прополки, придаёт клумбам ухоженный вид. Фото: Дмитрий Иваньков

Мульчу делают из дуба, но его заготавливают мало и не окоривают (окорка — процесс удаления коры с бревна — прим. ред.) промышленным образом. Березовая кора не пойдёт — слишком лёгкая, её сдует. А вот лиственница у нас является самым долгогниющим деревом, соответственно, максимально долго сохраняется внешний вид коры. К тому же, это отличный антисептик: в самой коре содержится масса химических элементов, которые являются естественным природным антибиотиком.

Застройщики, которые строят многоквартирные дома, сегодня не имеют права сдать дом без благоустройства прилегающей территории. Всё чаще для этого стали использовать кору. Благодаря тому, что к нам пришли такие федеральные застройщики, как «Пик», «Талан» и другие — эта мода докатилась и до Дальнего Востока.

В прошлом году я выиграл тендер на обновление зон на площади им. Блюхера в Хабаровске. Годом ранее «Пик» её благоустраивал и использовал мульчирование. Любой материал — кора или щепа — требует обновления, потому что выгорает на солнце, также её дети вытаптывают.

Кому – отходы, кому – деньги

— Где берёте сырьё?

— Сырьё беру на заводах по переработке древесины. Сырьём является кора, которая получается от окорочного оборудования: заходит бревно по конвейеру, специальным оборудованием снимается кора — она является сильным абразивом, который тупит пилы.

Одно дело, когда у тебя маленькая пилорама, другое – когда стоит мощный деревообрабатывающий завод, через который проходит десятки тыс. бревен, поэтому для них дешевле сначала производить окорку бревен, а потом уже распиловку. Снятую кору кто-то использует на нужды отопления: административных зданий или сушильных камер, а кто-то вынужден её утилизировать.

— Почему заводы сами тогда не производят мульчу?

— Не хотят распыляться. Для них это мелочь, у них своих проблем хватает. Относительно маржинальности деревообрабатывающего завода это несопоставимые деньги.

— А с какими сложностями приходится сталкиваться?

— Самое сложное на сегодня – логистика: за бугром телушка – полушка, да перевоз – пятачок. Логистика на сегодня очень дорогая. Целенаправленно отправлять транспорт для перевозки коры — это не бюджетное мероприятие, очень дорого. Приходится искать попутный транспорт. К примеру, если отвозить кору во Владивосток, то чтобы фуру туда отправить — необходимо около 80 тыс. рублей заплатить за доставку. При этом в розницу мешок у меня стоит 450 рублей, а раскидывать затраты на логистику — это приведёт к увеличению цены. Хотя в Хабаровске такая же кора в мешках, привезённая из Сибири, продаётся по цене выше одной тыс. рублей.

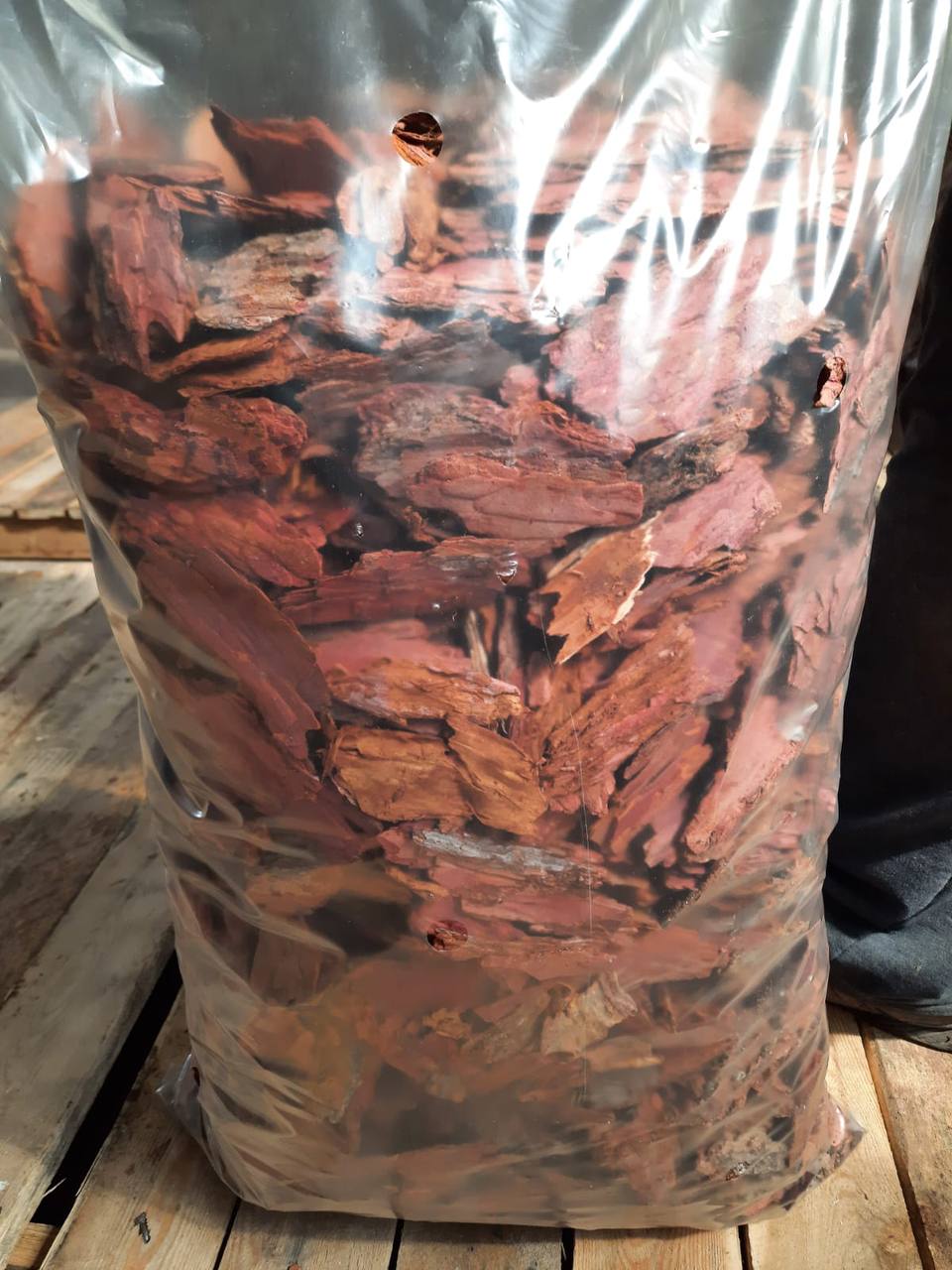

Готовая продукция, расфасованная в мешки. Фото: Дмитрий Иваньков

Также сложно не влететь в минус с качеством сырья: могут привезти кору, среди которой много щепы, она уже будет нетоварной. Ещё сложно договориться с заводами о поставке сырья, так как большинство не понимает, для чего это надо.

Это только кажется, что берёшь кору лопатой и по мешкам расфасовываешь – куча нюансов, проблем. Вплоть до того – где взять людей? Проблема выйти на торговые сети маленькому производителю.

— Вот привезли кору на завод. Что дальше?

— Дальше мы её с помощью специального оборудования сортируем по фракциям. Всего их четыре: от пыли до крупной коры свыше десяти см, фасуем в 60-литровые мешки и продаем, если надо — обеспечиваем доставку.

— Фасовка по 60 литров. Почему?

— 75% клиентов — женщины, именно они чаще всего занимаются садом и огородом. Такой мешок в среднем весит, в зависимости от влажности коры, 10-12 кг, то есть его женщина сможет поднять сама. Также удобно для транспортировки.

— Основные инструменты продажи?

— Социальные сети: WhatsApp, Telegram. «Сарафанное радио» здорово работает. Сейчас разрабатываю сайт и буду «бить» по Интернету.

— Есть клиенты, которые приходят не в первый раз?

— Это мои любимые клиенты. Они приводят своих друзей, знакомых.

— Кто ваш покупатель?

— Женщина, которая использует мульчу на даче или в частном доме. Не на последние деньги покупают. Когда у человека есть деньги, он начинает думать, как сделать мир вокруг себя красивее.

Вес мешка специально подбирали, чтобы его могла без особого труда поднять женщина. Фото: Дмитрий Иваньков

— Получается, это сезонный бизнес?

— Абсолютно. Продажи стартуют в начале апреля. Дачники — как рыбаки: у них начинает всё чесаться: скорее бы на землю к себе. Последняя продажа — в конце октября.

Не корой единой

— Аналоги у коры, мульчи есть?

— Да, это щепа и опилки. Я, кстати, щепой начал заниматься, сейчас планирую её красить. Правда, мнения разделились: одни говорят, что это классно, другие — что некрасиво. Хотя запрос от людей есть.

— Есть страх конкуренции?

— Нет. Здоровая конкуренция только помогает. В любом случае это производство, на всю страну более-менее крупных производителей около десятка. И они работают по принципу взаимовыручки. К примеру, мне звонит коллега из Сибири и говорит: «На меня вышел клиент из Владивостока, но мне везти туда свою кору дорого. Давай, ты ему свою отправишь, а мы с тобой решим по прибыли?».

— Каковы были стартовые расходы, как быстро планируете окупиться и выйти в плюс?

— Вложения составили около двух млн рублей на старте, плюс дополнительные постоянные вливания на приобретение и логистику входящего сырья (кора навалом). На сегодня оборот коры (из исходного сырья в товарную продукцию) составляет около 200 кубометров в месяц. Надо понимать, что это только первый сезон. Предприятие должно выйти на оборот товарной продукции на уровне примерно 450-600 «кубов» в месяц минимум.

Фонд заработной платы работников составляет примерно 300 тыс. рублей в месяц. Сейчас работают постоянно два человека, плюс привлекаются дополнительные сотрудники на погрузо-разгрузочные работы, привлекается сторонняя техника в аренду на почасовые работы — перемещение коры по складу входящего сырья.

Доходность позволяет предполагать, что расчётное время окупаемости вложений составит примерно четыре месяца, то есть по сути — за первый сезон окупятся первоначальные вложения, в зиму предприятие будет работать на склад, нести постоянные затраты на ФЗП, аренду складских и производственных площадей, электроэнергию и прочие расходы. А со следующего сезона — примерно конец марта 2025 года — пойдёт продажа «в плюс». Но и из этих денег часть средств будет вкладываться в развитие, расширение парка техники и механизмов.

— Что необходимо для масштабирования бизнеса?

— Увеличить мощность производства. Приобрести погрузчик. Объёмы нужны, для этого необходимо выйти на торговые сети и другие регионы Дальнего Востока.

— Какими-то мерами господдержки пользуетесь?

— Не очень в это всё верю. Хотя любая поддержка хороша, особенно невозвратные средства. Хотелось бы, чтобы в Хабаровске, к примеру, занялись красивым благоустройством города и использовали, в том числе, кору. Но пока ноль, чиновники вообще не понимают, что такое кора и как её можно использовать, поэтому бесконечно косят траву. Газоны, конечно же нужны, но не повсеместно ведь. Надеюсь, что мне удастся пробить эту стену, и наши города станут красивее.

— Как думаете, получится разбогатеть на этом деле?

— Это у меня однозначно в планах!

— Удачи!

— Спасибо.

На БАМе в Забайкалье появилась новая грузовая площадка

На БАМе в Забайкалье появилась новая грузовая площадка

Меню с ягелем и локальными деликатесами разработали участники гастрофестиваля в Забайкалье

Меню с ягелем и локальными деликатесами разработали участники гастрофестиваля в Забайкалье

Цех для обработки металлоконструкций появится в Приморье

Цех для обработки металлоконструкций появится в Приморье

Мир возможностей Чукотки откроют гости на выставке «Улица Дальнего Востока»

Мир возможностей Чукотки откроют гости на выставке «Улица Дальнего Востока»

МЧС России: Семь человек спасены при пожаре в больнице Приморья

МЧС России: Семь человек спасены при пожаре в больнице Приморья

В зоне правительственного внимания

В зоне правительственного внимания

Киль подкачал

Киль подкачал

Заработал закон, обязывающий банки приостанавливать подозрительные переводы

Заработал закон, обязывающий банки приостанавливать подозрительные переводы

Пульс угля — 22 июля: угольная промышленность в моменте

Пульс угля — 22 июля: угольная промышленность в моменте

Бюллетень EastRussia: отраслевой обзор сельского хозяйства ДФО — лето 2024

Бюллетень EastRussia: отраслевой обзор сельского хозяйства ДФО — лето 2024

«На гребне!» гастрономических изысков

«На гребне!» гастрономических изысков