В интервью EastRussia художница рассказала, как связаны растения с региональной идентичностью и почему травы – супергерои.

– Как бы ты себя описала? Кто ты?

– Я стараюсь уйти от ярлыков и определений, но если всё же попробовать описать себя, то я человек, интересующийся природой, исследователь. При этом я только начинаю погружаться в эту сферу. Когда-то мне казалось, что я что-то знаю, но сейчас понимаю, что это очень мало и поверхностно. Вообще у меня диплом специалиста по связям с общественностью в области политики, я немного поработала по специальности, но потом стала заниматься творчеством – цифровой фотографией, графическим дизайном, выставляюсь как художница, есть и другие творческие проекты самые разные… Можно сказать, что я человек, который изучает Дальний Восток через его природу, через растения и хочет заинтересовать этим других, в первую очередь молодое поколение. Я заметила, что ребятам-школьникам это не очень интересно и даже молодых специалистов в области ботаники, фитотерапии у нас в Хабаровском крае очень мало. Многие уехали в Приморье – в местное подразделение академии наук, мне повезло – я нашла специалиста-дендролога, у которого консультировалась, когда делала карточки, собирала информацию – Анатолия Андреевича Нечаева, он в нашем дендрарии работает и ему уже хорошо за 70.

– И поэтому у тебя родилась идея…

– У меня родилась идея сделать что-то осязаемое, что-то красивое… такое, чтобы у школьников, особенно младших классов пробудился интерес к нашей природе дальневосточной, к нашим местам. Чтобы это было развлечение и изучение. Поэтому я придумала сделать такие карточки на стыке ботаники, творчества и региональной идентичности.

– Когда ты говоришь «региональная идентичность», ты говоришь про Хабаровский край или весь Дальний Восток?

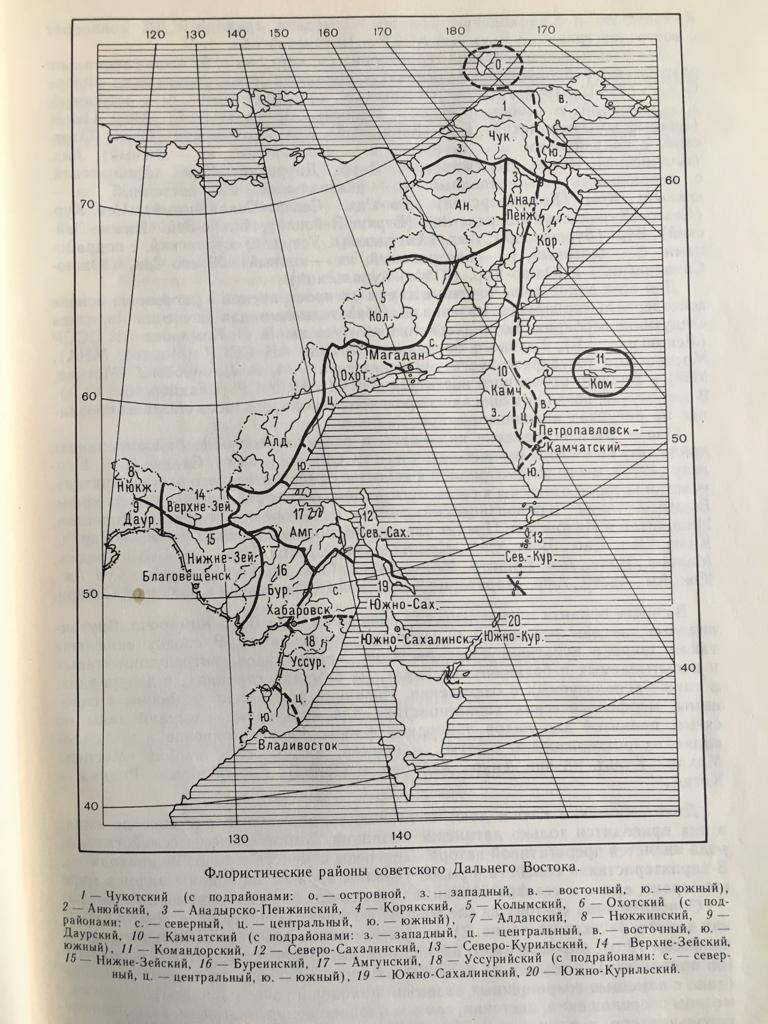

– Сложный вопрос! Буквально сегодня я сверялась, уточняла, как правильно указывать ареал произрастания. И, конечно же, географический, ботанический Дальний Восток не совпадает с административным его представлением. Флористические зоны совсем другие! И в этом смысле, например Якутия не входит в Дальний Восток!

Для меня Дальний Восток – это Хабаровский край, Приморский, Камчатка, Приамурье, Сахалин. Но это мой Дальний Восток – он тоже не совпадает с административным делением.

– А если точнее описать – для кого ты делаешь эти карточки? Получается, что для школьников?

– Не только. Это, конечно может и эгоистично, но в первую очередь для себя. Я сделала это, потому что мне это интересно, это во мне отзывается, помогает мне развиваться. Это важный пласт всех моих проектов.

Если говорить про аудиторию, вот конкретно эти карточки – они для детей, родителей, педагогов, которые хотят знать нашу природу, или хотят про неё рассказать, это и для тех, кто ищет сувенир из Хабаровска, и вообще для всех, кто любит природу.

– И что же внутри этой обложки?

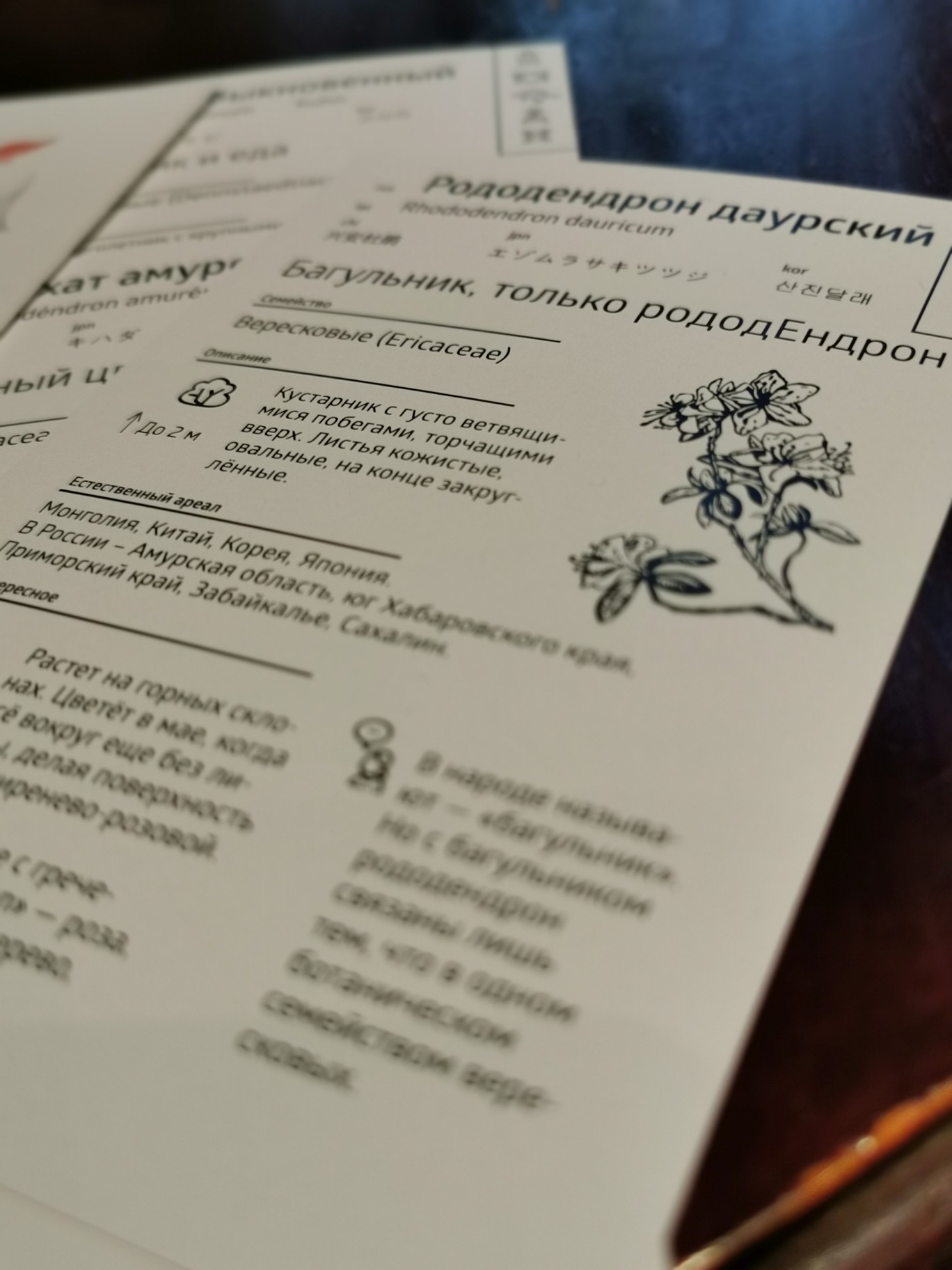

– Карточки! Я взяла за основу советские наборы карточек, которые мне часто дарили знакомые, когда узнавали, что я изучаю растения. В 70-е много таких наборов печатали. И глядя на эти наборы я подумала, что было бы здорово сделать что-то похожее сейчас. Но я не хотела, чтобы был сплошной текст, поэтому сделала сегментами, с инфографикой, пиктограммами. Но в первую очередь – это открытка, это то, что можно подарить другу с пожеланием от растения.

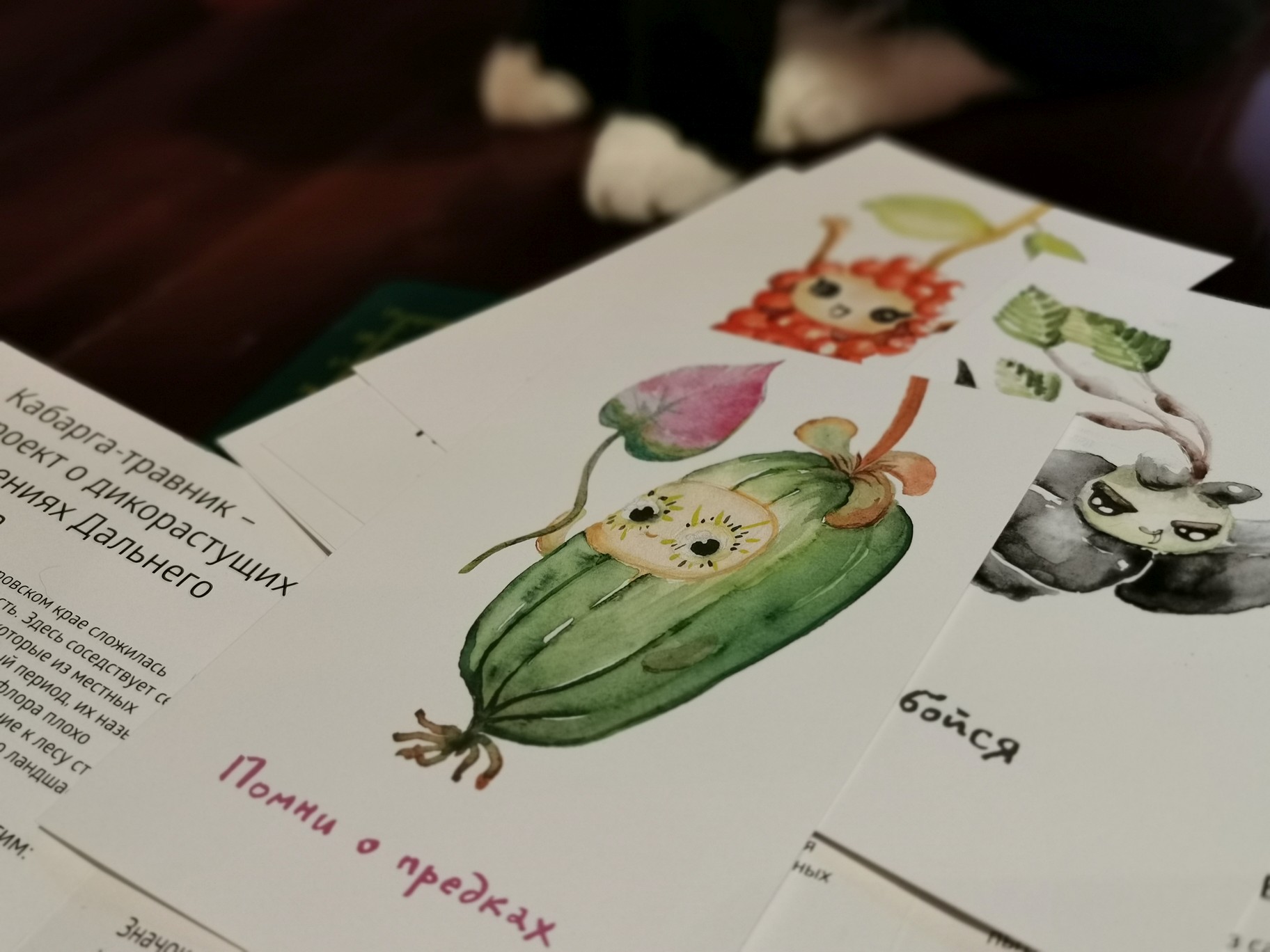

Всего в наборе 10 карточек с изображениями и одна пустая. Это специально так, это такое предложение человеку, купившему набор, изобразить там своё растение.

Вообще я начала рисовать растения в разных образах, в ответ на недоумение людей, с которым столкнулась, когда продавала травяные чаи собственного сбора. Часто слышала от тех, кто подходил: «Зачем я буду это пить, я же не больной/не больная!». И вот родились такие персонажи: женьшень – мастер восточных единоборств, папоротник – сильный и смелый сноубордист, рогульник (водяной орех) – пугающий чёртик, корейская сосна (которую у нас называют часто кедром) – такой мудрый боевой даос, рододендрон даурский (багульник) – субтильный, романтичный, но эпатажный, маньчжурский орех – маньчжурский воин. У меня много где прослеживается тема воинов, потому что растения, они как супергерои сражаются с недугами, делают человека сильнее, бодрее, в общем, приносят огромную пользу! А вот амурский бархат – это престарелый хиппи, аралия умеет оторваться и поорать на сцене, актинидия-коломикта – милая, умеющая удивить и поддержать.

– И что дальше? Ты будешь продавать эти наборы, отдашь на реализацию?

– Нет, конкретно этот тираж – 150 наборов – изготовлен на средства гранта правительства Хабаровского края, и продавать их нельзя. Я передам бОльшую часть наборов нашему министерству образования. Их потом распределят по школам. Мне очень хотелось бы потом получить обратную связь от педагогов – как «зашли» эти карточки, есть ли эффективность от них. Другую часть я раздариваю, например меня зовут на конкурсы и викторины по краеведению – и карточки будут призом. Помимо карточек я ещё сделала сайт, на котором много информации, которая просто не уместилась бы на карточках, есть там и видео про травы, их свойства и ещё много-много всего.

Надо сказать, что отзывы уже есть. Например, мой знакомый, у него сын, говорит, что очень хотел бы такой набор сыну подарить. «Я помню, - рассказывает он, - как этот рогульник мне впивался в ногу, когда я сам пацаном гулял, как маньчжурскими орехами из рогатки стрелял. Хочу, чтобы и сын знал это всё, увидел как наши дары природы выглядят вживую». Видимо, сын у него мало гуляет, и получается, что карточки имеют ещё и такой эффект, что сближают детей и родителей, подталкивают к совместному времяпрепровождению.

После того как я презентовала карточки в эфире местного телеканала мне позвонила директор центра, который работает по системе Монтессори. Рассказала, что у них есть занятия «Зелёные ванны» и они ищут педагога, который бы с ребятами гулял и знакомил с природой. Есть такой интересный метод – сначала ребёнку дают с закрытыми глазами потрогать ствол дерева, а потом надо найти это дерево уже без повязки.

– Но какое-то развитие будет у проекта, у наборов? Понятно, что в школах карточки обретут свою жизнь, но будешь ли ты развивать эту тему как туристическую на свои средства?

– Я буду в любом случае развивать проект, есть уже планы сделать набор с другими растениями, да и это не единственный будет тираж, надеюсь. Конечно, многое упирается в финансирование, но есть уверенность, что его можно будет найти, привлечь. Есть у меня желание других наших художников зазвать в проект, чтобы они свои серии изображений сделали. Хочется сделать и спектакль – оживить растения-персонажи! Одним словом проект будет жить!

На БАМе в Забайкалье появилась новая грузовая площадка

На БАМе в Забайкалье появилась новая грузовая площадка

Меню с ягелем и локальными деликатесами разработали участники гастрофестиваля в Забайкалье

Меню с ягелем и локальными деликатесами разработали участники гастрофестиваля в Забайкалье

Цех для обработки металлоконструкций появится в Приморье

Цех для обработки металлоконструкций появится в Приморье

Мир возможностей Чукотки откроют гости на выставке «Улица Дальнего Востока»

Мир возможностей Чукотки откроют гости на выставке «Улица Дальнего Востока»

МЧС России: Семь человек спасены при пожаре в больнице Приморья

МЧС России: Семь человек спасены при пожаре в больнице Приморья

В зоне правительственного внимания

В зоне правительственного внимания

Киль подкачал

Киль подкачал

Заработал закон, обязывающий банки приостанавливать подозрительные переводы

Заработал закон, обязывающий банки приостанавливать подозрительные переводы

Пульс угля — 22 июля: угольная промышленность в моменте

Пульс угля — 22 июля: угольная промышленность в моменте

Бюллетень EastRussia: отраслевой обзор сельского хозяйства ДФО — лето 2024

Бюллетень EastRussia: отраслевой обзор сельского хозяйства ДФО — лето 2024

«На гребне!» гастрономических изысков

«На гребне!» гастрономических изысков