Воробьев пришел!

Леонид Дмитриевич Воробьёв заходит в «полтинник» — так для краткости местные именуют Дом культуры авиастроителей — и с порога громогласно объявляет: «Воробьёв пришел! Принимай!». Всю свою сознательную жизнь он работал инженером-конструктором на авиационном заводе им. Ю.А. Гагарина, и, конечно же, его здесь все знают и помнят. Ещё и потому, что он — друг Гагарина.

Леонид Дмитриевич Воробьёв

Леонид Дмитриевич Воробьёв

В свои неполные 80 — юбилей в августе — Леонид Воробьёв ведет активный образ жизни: копает на даче грядки, водит «Тойоту Калдину», пишет стихи и постоянно общается с молодёжью.

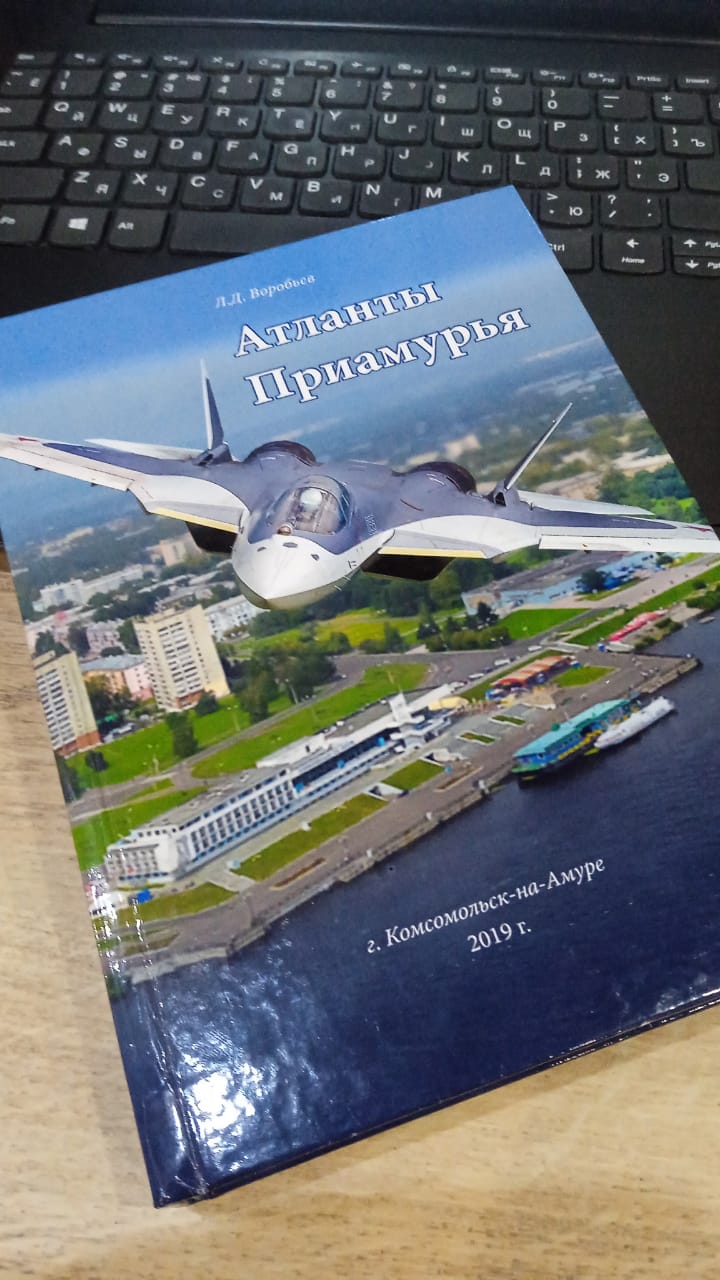

Мы встречаемся с ним в библиотеке ДК, и он сразу же презентует свою книгу «Атланты Приамурья», добрая половина которой посвящена его знакомству с первым в мире космонавтом.

Книга Л.Д. Воробьева «Атланты Приамурья»

— Познакомился я с Гагариным в 1966 году на аэродроме Тушино. Я туда поехал, как организатор шлюпочного похода по маршруту Комсомольск-на-Амуре — Николаевск-на-Амуре, который был признан лучшим, и в качестве поощрения меня отправили в Москву на второй слёт делегатов по местам боевой и трудовой славы советского народа. Там нас и повезли на воздушный парад в Тушино.

— Вы молоко любите? — неожиданно спрашивает меня Воробьёв.

— Ну, так, в кофе добавляю, — немного растерянно отвечаю я.

— А я вот люблю. И тогда перед поездкой утром покушал, — рассказывает Леонид.

Я невольно улыбаюсь, вспоминая фразу из «Мимино» — «Вы почему кефир не кушаете? Не любите?».

— Так вот как скрутило меня после этого молока, — продолжает Воробьев. — А я возле комментаторской будки был, чтобы лучше слышать, что в небе и на поле происходит, она отделена была такими висячими канатами. Ну я на эти канаты присел, чтобы перетерпеть и на самолеты смотрю. А между мной и будкой четверо курсантов, «кэгэбэшники». Один жирдяй метр девяносто и сапоги 46 размера, а шея, как у курицы и кадык. Его подозвал Каманин — руководитель космонавтов — и говорит: «Это что?» И на меня показывает. «Убрать!» Тот и убрал: подошел, как мне пинка в задницу врезал! Я и пролетел метра три. Не больно, но обидно. Тут военный перепрыгивает через канаты: «Как вы смеете?! Это же делегат слёта! Я вас снимаю с поста!»

У Леонида Дмитриевича от воспоминаний загораются глаза.

— Это был Гагарин! Я на траве сижу, за живот держусь. Он меня поднимает, ведёт в комментаторскую будку, а там медсестра, наливает горькой жидкости. Дали еще таблетку. Поговорили с ним, он, расставаясь, руку протягивает: «До встречи в Комсомольске!»

Тогда, на память о таком знакомстве, Гагарин подарил ему свой значок ВЛКСМ, с которым летал в космос.

— У него был на винтике, он его открутил, мне дал. Я провожу пальцем: один луч облупленный, эмаль отлетела. Гагарин улыбнулся: «Ты знаешь, это в космосе я с ним был, об о что зацепился — не знаю. Скорее всего, в капсуле повредил».

Значок однажды Леонид дал своему старшему сыну, чтобы он его показал товарищам в школе №45. Но там не поверили, что у первого в мире космонавта мог быть такой облупленный значок ВЛКСМ.

— Завуч не поверил, спрашивает: на какой помойке ты его подобрал? — рассказывает Воробьев.

А куда он потом делся, Леонид Дмитриевич уже и не помнит.

И в воздух чепчики летели...

К приезду первого космонавта в Комсомольске-на-Амуре готовились основательно: обустроили первый участок набережной, построили Дом молодёжи с мозаичным панно, который должен был открывать как раз Гагарин. Как водится, работы шли до последнего момента: в ночь перед открытием для клумб завезли свежую землю, разложили по газонам.

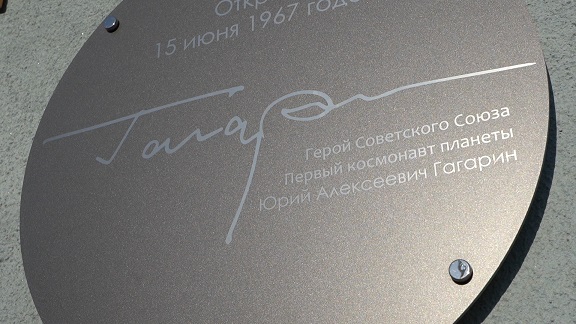

Автограф Ю.А. Гагарина на фасаде Дома молодежи

Краевед Иван Лаврентьев рассказывает, что Гагарин с делегацией должен был подойти к Дому молодёжи на теплоходе. Там собралась огромная толпа встречающих, а парохода все не было. Тогда на разведку отправили вертолет авиазавода, который разбрасывал над городом праздничные листовки, командир воздушного судна быстро обнаружил пароход и поспешил сообщить об этом собравшимся.

— Он не придумал ничего лучше, чем посадить вертолет прямо около Дома молодёжи! У народа все прически, вся одежда — в сторону, а грунт, который здесь укладывали накануне, тоже полетел в толпу. Этого пилота затем отстранили от полетов и хотели уволить, но через несколько дней Гагарин приехал на авиационный завод, и лётчики-испытатели попросили его «замолвить словечко». Он слово свое сдержал и вертолетчика не уволили, — рассказывает Иван Лаврентьев.

Гагаринская баня

Вторая встреча Гагарина и Воробьёва произошла в том самом «полтиннике». Тогда Леонид был секретарём комсомольской организации политехнического техникума и горком поставил задачу: явиться в ДК по форме «белый верх, черный низ», отобрать восемь человек для организации дежурства, следить за порядком. И приставили к комсомольцам лейтенанта КГБ.

Пост Воробьёва находился на лестнице за сценой, туда после выступления вышел Гагарин, его окружила молодёжь, просили автографы.

— Он подписывает, а сам морщится, голову поднял, а я кричу ему «Юрий Алексеевич!». Он меня увидел, рукой помахал, узнал, а потом скривился. Я понял, лейтенанту из КГБ говорю: «Надо Гагарину помочь! На второй этаж в туалет подняться». Он: «С чего ты взял?». Я: «Он мне сам сказал», — вспоминает Леонид Воробьёв.

В туалете Гагарин пробыл минут семь. Оказывается, у него была рана на ноге и требовалась перевязка. Кстати, именно по этой причине даже по территории завода Юрий Алексеевич в Комсомольске-на-Амуре передвигался исключительно на машине.

— Гагарин потом ко мне подошел обнял, назвал: «Леонид! Ну, ты настоящий друг! Спасибо, выручил!». То есть Гагарин назвал меня другом, — продолжает Воробьёв.

Кстати, с автомобилем связан еще один курьёзный случай: Воробьёва отправили подогнать машину, которая возила Гагарина, к ДК, где заканчивалось выступление.

— Машины стояли поодаль, я ее сразу увидел, она с правительственным флажком была. Подхожу, к водителю, он такой важный сидит, курит... Спрашиваю: «Вы водитель Гагарина?». А он мне: «А не пошел бы ты …», — смеётся Воробьёв.

Потом этот водитель вез Гагарина с Воробьёвым в центр Комсомольска, где были еще встречи с горожанами. Руководители долго недоумевали: чем так приглянулся паренек знаменитому космонавту?

Водитель этот, кстати, на несколько часов уговорил Юрия Алексеевича поехать к нему в гости: он жил в частном доме и у него была баня. Известный факт, что Гагарин любил попарится: в Москве он был завсегдатаем «Усачёвских бань». Об этом знало и городское начальство, поэтому его ждали — в итоге напрасно — в общественной бане, что в микрорайоне Дземги — она и сейчас работает там, на улице Орехова. Там даже есть именной шкафчик Гагарина, а художник Александр Гусаров, который устроил в фойе бани свою выставку «Через тернии к звездам», написал портрет первого в мире космонавта. Говорит, споры возникли вокруг… носа Гагарина.

Художник Александр Гусаров и его портрет Юрия Гагарина

— Нос у него широкий. Мне знакомые говорят: надо уже. Я говорю: как уже? Вот, видите у него какой нос, как у негритёночка, красивенький. А улыбку я напоследок оставляю. Самое главное у него — улыбка, божественная! — рассказывает Александр Гусаров.

В преддверии Дня космонавтики в бане на Орехова собрались те, кто помнят визит Гагарина в город. За чашкой чаю и пирогом, тем самым, что любил Юрий Алексеевич, вспоминают свою молодость и июнь 67-го. Пирог приготовила местный кондитер Наталья Фефилова.

Пирог «Поехали!»

— Он по рецепту, как любил Гагарин: песочное тесто, прослойка с повидлом с ягодой кислой и что-то похожее на безе на основе киселя. Я в интернете нашла, — делится Наталья Фефилова

Тогда же, в июне 67-го, Юрию Алексеевичу Гагарину впервые было присвоено звание «Почетный житель Комсомольска-на-Амуре». Его именем названо Комсомольское-на-Амуре авиационно-производственное объедение, перед которым установлен памятник космонавту. Есть в городе улица Гагарина и парк отдыха его имени.

Памятник Ю.А. Гагарину на площади перед авиазаводом им. Ю.А. Гагарина

На БАМе в Забайкалье появилась новая грузовая площадка

На БАМе в Забайкалье появилась новая грузовая площадка

Меню с ягелем и локальными деликатесами разработали участники гастрофестиваля в Забайкалье

Меню с ягелем и локальными деликатесами разработали участники гастрофестиваля в Забайкалье

Цех для обработки металлоконструкций появится в Приморье

Цех для обработки металлоконструкций появится в Приморье

Мир возможностей Чукотки откроют гости на выставке «Улица Дальнего Востока»

Мир возможностей Чукотки откроют гости на выставке «Улица Дальнего Востока»

МЧС России: Семь человек спасены при пожаре в больнице Приморья

МЧС России: Семь человек спасены при пожаре в больнице Приморья

В зоне правительственного внимания

В зоне правительственного внимания

Киль подкачал

Киль подкачал

Заработал закон, обязывающий банки приостанавливать подозрительные переводы

Заработал закон, обязывающий банки приостанавливать подозрительные переводы

Пульс угля — 22 июля: угольная промышленность в моменте

Пульс угля — 22 июля: угольная промышленность в моменте

Бюллетень EastRussia: отраслевой обзор сельского хозяйства ДФО — лето 2024

Бюллетень EastRussia: отраслевой обзор сельского хозяйства ДФО — лето 2024

«На гребне!» гастрономических изысков

«На гребне!» гастрономических изысков