IT-фикация Якутии

16.05.2022 12:10

В Якутии подвели итог седьмого республиканского конкурса «Моя профессия IT». Свои работы на него представили больше 6 900 тысяч школьников и студентов со всей республики.

В разговоре с корреспондентом EastRussia программный директор VII Республиканского конкурса «Моя профессия — IT» Мичил Стручков именно на этом сделал акцент: в конкурсе приняли участие команды из 24-х районов Якутии (всего в республике 24 улуса и 2 города). Причем, если раньше явными фаворитами были команды из Якутска, то теперь серьезную конкуренцию им составляют представители «периферии».

пресс--служба оргкомитета конкурса «Моя профессия — IT»

пресс--служба оргкомитета конкурса «Моя профессия — IT»

Например, в этом году очень достойно себя показали участники из Хангаласского и Нерюнгринского районов.

Конкурс проходит в несколько этапов: начинается в феврале с так называемого Идеятона, когда команды, в особенности из северных и арктических районов, разрабатывают свои презентации. После республиканского этапа, стартует хакатон, в ходе которого в течение нескольких дней участники разрабатывает продукты. И затем финал, где и определяют лучших из лучших.

Каждый раз организаторы задают определенный вектор: не только в части методологии и технологии, но и указывают участникам, на решение каких проблем должен быть направлен их продукт. За годы проведения конкурса IT-шники боролись с несанкционированными свалками, бездомными животными, объединяли волонтеров. В этом году акцент сделали на компетенции и профориентацию.

Причем, как отметил Мичил Стручков, эта тематика не появилась из ниоткуда: запрос определяют компании, работающие в регионе:

- Конкурс является уникальным, он объединяет все заинтересованные стороны, полноценная «экосистема» получается - задействованы наши университеты, районы, заказчик, который формирует задание. Бизнес, IT и государство – все это дает сильную отдачу. Есть межведомственное взаимодействие и реальный проект, который появляется, мы делаем все, чтобы он реализовывался, чтобы дети дальше развивались в сфере IT. Плюс дети получают обратную связь от экспертов, которые говорят, как делать правильно.

Мичил Стручков, программный директор VII Республиканского конкурса «Моя профессия — IT»

Мичил Стручков, программный директор VII Республиканского конкурса «Моя профессия — IT»

Конкурс проходит в двух возрастных группах: среди учеников 7-11 классов и среди студентов. В каждой команде три человека: менеджер, разработчик и дизайнер – они работают командой и разрабатывают технические решения.

Причем, это не всегда команды, представляющие одну школу или вуз. К примеру, победитель среди школьников – команда «Yaka» (по одной из версий так назывался древний народ, живший на территории нынешней Якутии) – «солянка» из учеников городской классической гимназии, республиканского лицея-интерната и якутской городской национальной гимназии. Менеджер команды Александр Степанов рассказал, что познакомились ребята в IT-сфере, заявились на конкурс, победили, теперь намерены дальше «раскручивать» свой проект.

- Мы его будем дорабатывать. В планах завершить, много чего предстоит добавить – мы просто за четыре отведенных дня все не успели. Делали-то «с нуля».

Четыре дня – это время, которое отводилось на разработку продукта, причем, полного цикла: от идеи до готового продукта. Именно так проходит второй этап конкурса – хакатон: командам дают задание, и они должны разработать продукт, который затем и будут защищать.

- В финале разрабатывали цифровые продукты. Были заказчики, которые объявляли задание, а участники на реальных примерах показывали свои способности. В основном, разрабатывали платформы для развития экосистемы IT и подготовки кадров. Студенты разрабатывали треки для развития компетенций и профориентации, - рассказывает Мичил Стручков.

Из четырех треков, которые предлагались участникам, «Yaka» выбрала «Пять китов, без которых невозможно обойтись». Это цитата первого президента Республики Саха (Якутия) Михаила Николаева, который говорил, что развитие школьника стоит на пяти китах. Это музыка, изобразительное искусство, спорт, шахматы и иностранные языки.

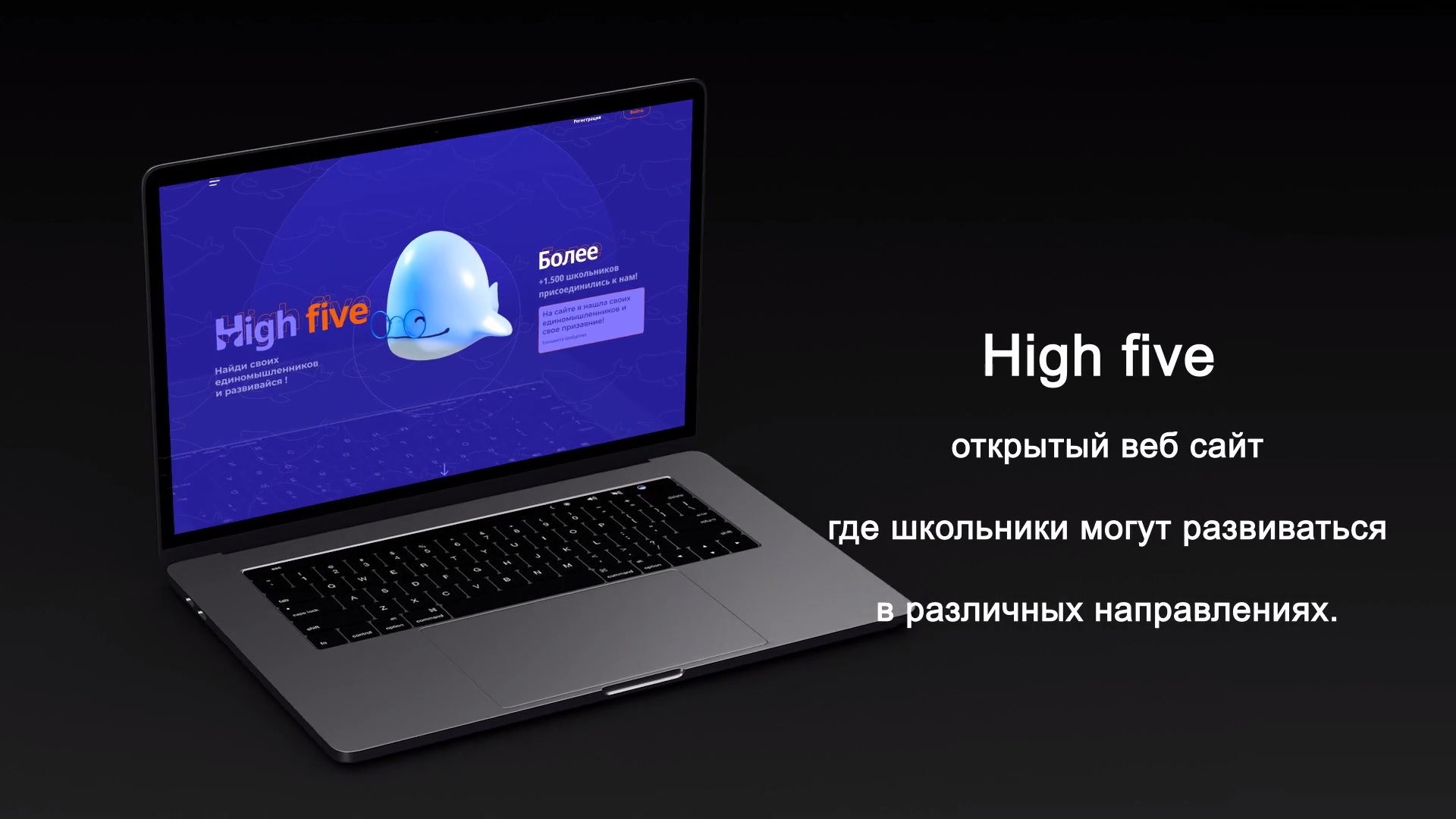

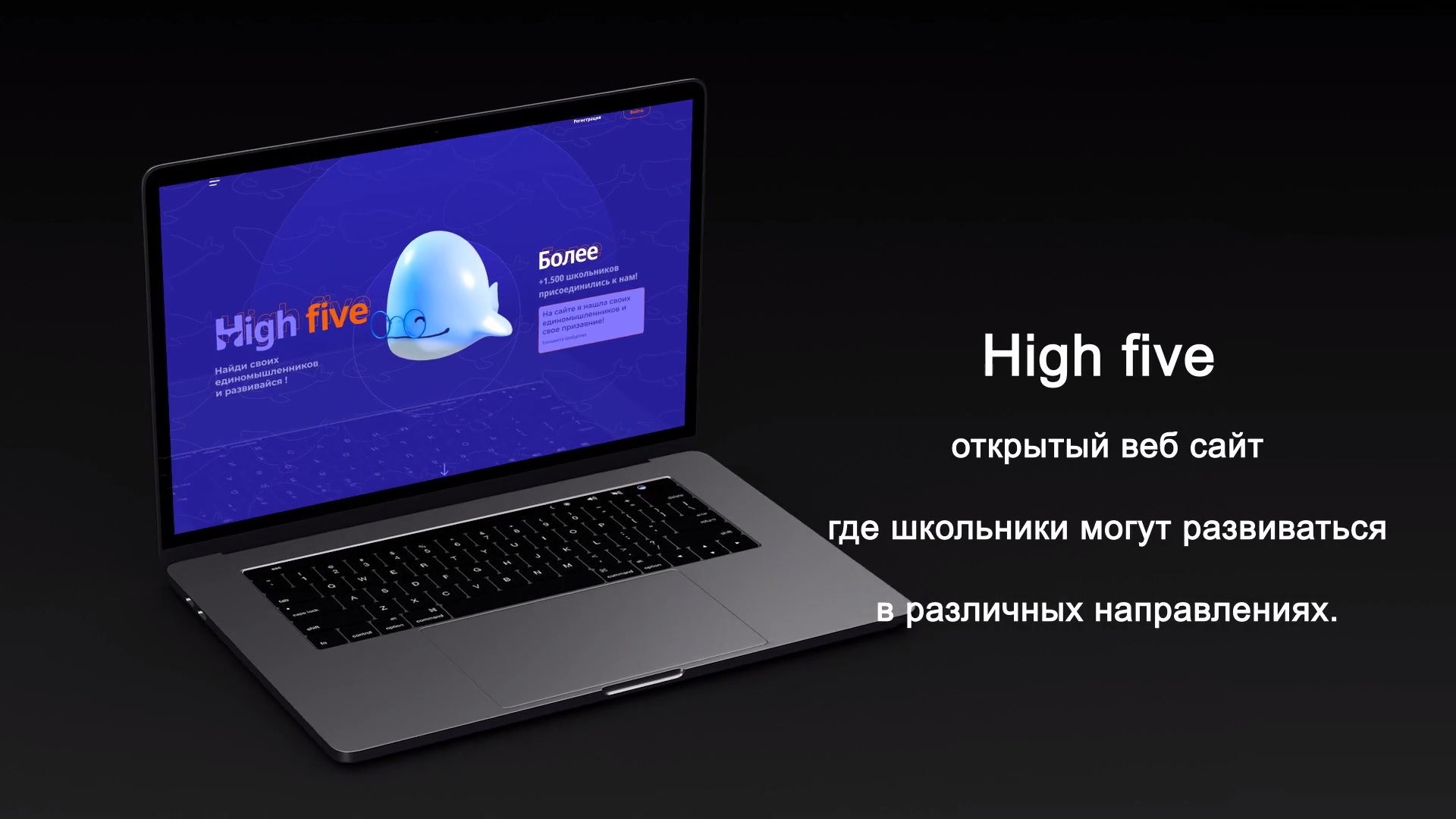

- По этой теме мы и делали свой проект. Основная проблема заказчика был в отсутствии единой площадки, которая объединяла все направления. Мы сделали web-ресурс под названием «High five». С английского дословно это «дай пять», а по смыслу – «высшая пятерка». Мы объединили в своем ресурсе все пять направлений. Школьники, зайдя на наш сайт, развиваются по всем этим направлениям. Только мы немного адаптировали эту тему под целевую аудиторию – школьников с 1 по 11 классы – и сделали в виде закрытых групп, - рассказывает Александр Степанов.

слайд презентации проекта «High five»

слайд презентации проекта «High five»

Причем, сделать сайт – это полдела. Необходимо было обосновать актуальность проблемы – ведь потом это будут оценивать судьи. Поэтому ребята из «Yaka» провели опрос среди школьников разных школ и возрастов, и выявили четыре главные проблемы: нехватка в общении, нахождении единомышленников, отсутствие мотивации, плюс ко всему в XXI веке юное поколение предпочитает саморазвитию игры и просмотр соцсетей.

— Вот мы и внедрили в свой проект механики игровых действий и группового обучения, сделали закрытые группы. А еще дизайнер хорошо поработал, - резюмирует по-менеджерски менеджер «Yaka».

VII конкурс «Моя профессия IT» был нацелен на упаковку проектов: конкуренции в сфере IT все больше и необходимо уметь выделяться.

— Это уже не просто конкурс. Мы задаем вектор: дети знакомятся с новыми технологиями и методологиями и, пройдя конкурс, уже знают, куда и как развиваться, - рассказывает Мичил Стручков.

Впрочем, побороться было за что: у студентов за первое место команде досталось 60 тысяч рублей, за второе – 45, а за третье – 35 тысяч рублей. У школьников главный приз – поступление в любой ВУЗ страны по целевому набору от министерства образования и науки Республики Саха (Якутия).

В ходе подготовки проекта участники делали видеопрезентации. Их возьмут за основу, добавят защиту, которая проходила в режиме видеоконференцсвязи, и комментарии, которые давали судьи, и эти ролики покажут на региональном телевидении.

Есть и другие преференции, так сказать «с заделом на будущее». Дело в том, что партнерами конкурса выступают технологические компании, которые находятся в Якутии и которые заинтересованы в кадрах. Поэтому многие участники, прошедшие через конкурс, в дальнейшем работают в этих компаниях.

Или нередко проекты, представленные на конкурсную программу, затем вырастают в самостоятельные полноценные IT-продукты.

- У нас была команда-участник, которая сделала проект по найму сотрудников (аналог YouDo), где сервис объединил специалистов, оказывающих мелкие разовые услуги. В дальнейшем проект был предложен крупным компаниям и этот сервис работает, - приводит пример Мичил Стручков.

Вот и ребята из «Yaka» хотят свой сайт «допилить». Причем, уже решили, что он будет ориентирован не только на школьников с первого по 11 класс, но и на родителей и педагогов этих школьников, что значительно увеличит охват аудитории, значит, даст больше вариантов для капитализации проекта.

— Вот ЕГЭ сдадим и займемся, - делится планами менеджер «Yaka».

Сделать это можно будет летом – для школьников-участников конкурса предусмотрена летняя практика, где они смогут доработать свои проекты.

Алексей Елаш

Теги:

пресс--служба оргкомитета конкурса «Моя профессия — IT»

пресс--служба оргкомитета конкурса «Моя профессия — IT»

На БАМе в Забайкалье появилась новая грузовая площадка

На БАМе в Забайкалье появилась новая грузовая площадка

Меню с ягелем и локальными деликатесами разработали участники гастрофестиваля в Забайкалье

Меню с ягелем и локальными деликатесами разработали участники гастрофестиваля в Забайкалье

Цех для обработки металлоконструкций появится в Приморье

Цех для обработки металлоконструкций появится в Приморье

Мир возможностей Чукотки откроют гости на выставке «Улица Дальнего Востока»

Мир возможностей Чукотки откроют гости на выставке «Улица Дальнего Востока»

МЧС России: Семь человек спасены при пожаре в больнице Приморья

МЧС России: Семь человек спасены при пожаре в больнице Приморья

В зоне правительственного внимания

В зоне правительственного внимания

Киль подкачал

Киль подкачал

Заработал закон, обязывающий банки приостанавливать подозрительные переводы

Заработал закон, обязывающий банки приостанавливать подозрительные переводы

Пульс угля — 22 июля: угольная промышленность в моменте

Пульс угля — 22 июля: угольная промышленность в моменте

Бюллетень EastRussia: отраслевой обзор сельского хозяйства ДФО — лето 2024

Бюллетень EastRussia: отраслевой обзор сельского хозяйства ДФО — лето 2024

«На гребне!» гастрономических изысков

«На гребне!» гастрономических изысков